Der Drehstrom-Klauenpol-Generator der "Wilhelmsmühle" in Züschen

Die Versorgung mit elektrischer Energie begann nach den Erfindungen von Werner Siemens und Charles Wheatstone mit Gleichstrom ab Ende der 1870-er Jahre. Beide hatten unabhängig voneinander um 1866 aufgrund der Remanenz (Restmagnetismus) im magnetisierbaren Eisen das Prinzip der Selbsterregung mechanisch angetriebener "Dynamomaschinen" erfunden: Siemens mit der Reihenschaltung von drehendem Anker und feststehenden Feldspulen, Wheatstone mit deren Parallelschaltung. Mit dem Fachbegriff "dynamoelektrisches Prinzip" wurde dieser Effekt benannt und ist ausführlich beschrieben in einem TMK-Artikel zur Gleichstrommaschine, über QR-Code herunterladbar am betriebsfähigen Exponat "Gleichstrommaschine für Generator- und Motorbetrieb", bei hierzu bestellten Führungen vorführbar. Aber mit Gleichstrom und den damals möglichen Spannungen konnte wirtschaftlich nur ein sehr begrenztes Gebiet versorgt werden. Aus diesem Dilemma führte die Wechselstrom- und daraus weiterentwickelte Drehstromtechnik von Michael O. v. Dolivo-Dobrowolsky bei der Berliner AEG in 1891.

Die Versorgung mit elektrischer Energie begann nach den Erfindungen von Werner Siemens und Charles Wheatstone mit Gleichstrom ab Ende der 1870-er Jahre. Beide hatten unabhängig voneinander um 1866 aufgrund der Remanenz (Restmagnetismus) im magnetisierbaren Eisen das Prinzip der Selbsterregung mechanisch angetriebener "Dynamomaschinen" erfunden: Siemens mit der Reihenschaltung von drehendem Anker und feststehenden Feldspulen, Wheatstone mit deren Parallelschaltung. Mit dem Fachbegriff "dynamoelektrisches Prinzip" wurde dieser Effekt benannt und ist ausführlich beschrieben in einem TMK-Artikel zur Gleichstrommaschine, über QR-Code herunterladbar am betriebsfähigen Exponat "Gleichstrommaschine für Generator- und Motorbetrieb", bei hierzu bestellten Führungen vorführbar. Aber mit Gleichstrom und den damals möglichen Spannungen konnte wirtschaftlich nur ein sehr begrenztes Gebiet versorgt werden. Aus diesem Dilemma führte die Wechselstrom- und daraus weiterentwickelte Drehstromtechnik von Michael O. v. Dolivo-Dobrowolsky bei der Berliner AEG in 1891.

Generatoren, sowohl für Gleichstrom als auch für Wechsel-/Drehstrom, liefen seinerzeit noch mit niedrigen Drehzahlen. Angetrieben wurden sie z.B. von Dampfmaschinen, denn schnelllaufende Kraftmaschinen wie Dampfturbinen wurden erst entwickelt. Dies galt auch für Wasserturbinen wie die 1893 in der "Wilhelmsmühle" eingesetzte Knop-Turbine mit 194,5 U/min (32,3 PS = 23,8 kW) und den 1907 erfolgten Austausch gegen eine Francis-Turbine mit 207 U/min (35,3 PS = 26 kW). Um bei diesen niedrigen Drehzahlen 50 Hz erzeugen zu können, hätte im Fall des Direktantriebs durch die Turbine die Polzahl des Generators 14 (bei 214,3 U/min) oder 16 (bei 187,5 U/min) betragen müssen, hätte also bei einer Leistung von nur 20 kVA resp. 16 kW wegen der Unterbringung der Wicklungen in Stator und Rotor (s. weiter unten) auch große Durchmesser erfordert. Also erfolgte wie noch lange Zeit üblich eine Übersetzung über Riemenscheiben und Flachriemen auf eine Drehzahl von 750 U/min für den hier ausgestellten 8-poligen Drehstrom-Generator. Diesen und dessen Anordnung über Riemen-Übersetzungen mit den üblichen Vorgelegewellen stellt die abgeschnittene Zeichnung zu den wasserrechtlichen Auslegungen der WKA "Wilhelmsmühle" im Artikel zur Francis-Turbine leider nicht dar.

Zumindest der – technikhistorisch betrachtet – seltene Drehstromgenerator der "Elektrizitäts AG vorm. Schuckert & Co. (E.-AG)" und der Drehstrommotor für den Antrieb eines Gleichstromgenerators zur Speicherung des erzeugten Gleichstroms sind vermutlich spätestens Anfang 1903 gebaut worden. Denn am 01.04.1903 ging die Nürnberger "E.-AG" mit "Siemens & Halske" in Berlin einen Zusammenschluss als zunächst "Siemens-Schuckertwerke GmbH (SSW)" ein, welche 1927 in eine AG umgewandelt und 1966 in die Siemens AG integriert wurde. Es war und ist weiterhin nicht üblich, auf industriellen Erzeugnissen Leistungsschilder mit veralteten Firmenbezeichnungen anzubringen, es ist aber auch nicht auszuschließen.

Zumindest der – technikhistorisch betrachtet – seltene Drehstromgenerator der "Elektrizitäts AG vorm. Schuckert & Co. (E.-AG)" und der Drehstrommotor für den Antrieb eines Gleichstromgenerators zur Speicherung des erzeugten Gleichstroms sind vermutlich spätestens Anfang 1903 gebaut worden. Denn am 01.04.1903 ging die Nürnberger "E.-AG" mit "Siemens & Halske" in Berlin einen Zusammenschluss als zunächst "Siemens-Schuckertwerke GmbH (SSW)" ein, welche 1927 in eine AG umgewandelt und 1966 in die Siemens AG integriert wurde. Es war und ist weiterhin nicht üblich, auf industriellen Erzeugnissen Leistungsschilder mit veralteten Firmenbezeichnungen anzubringen, es ist aber auch nicht auszuschließen.

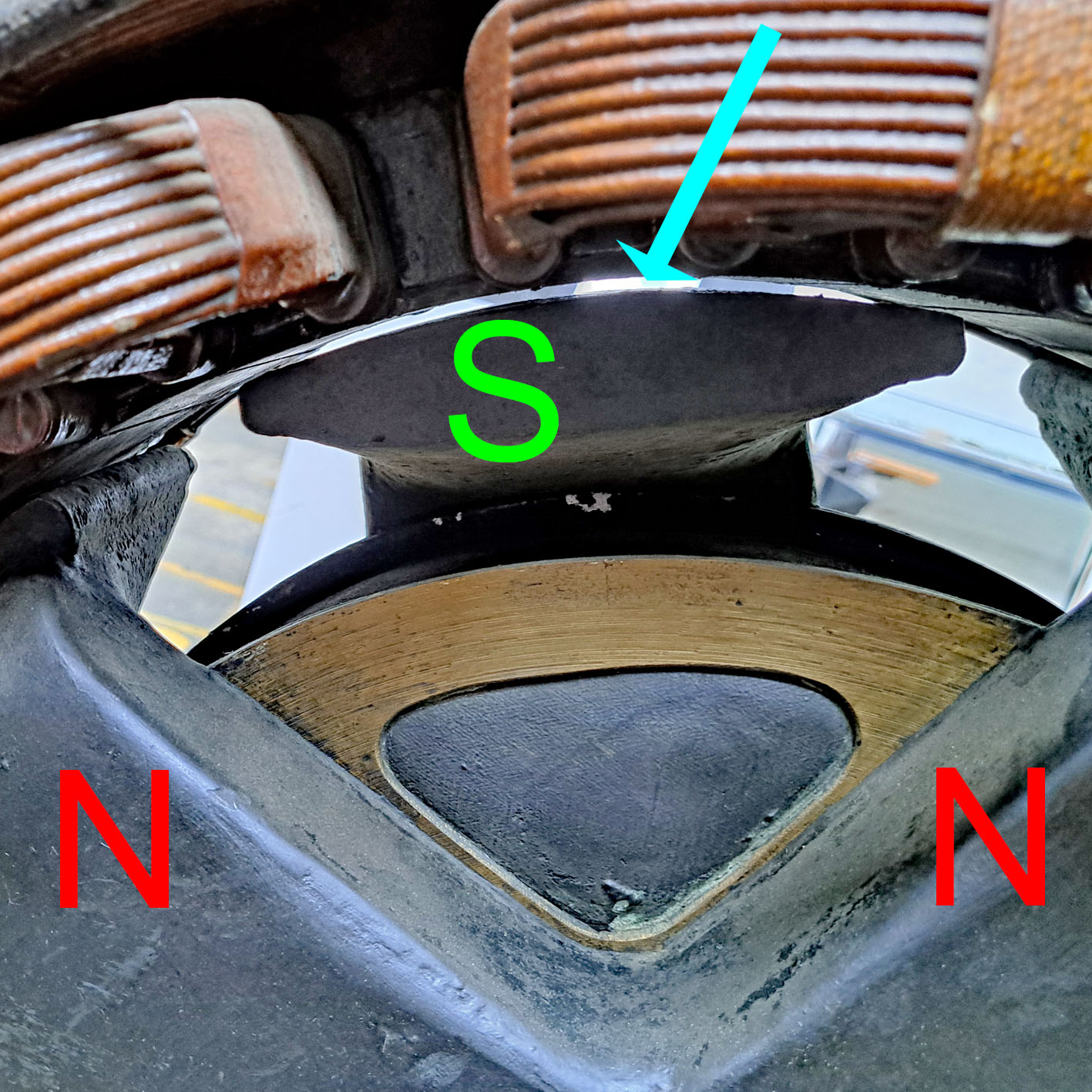

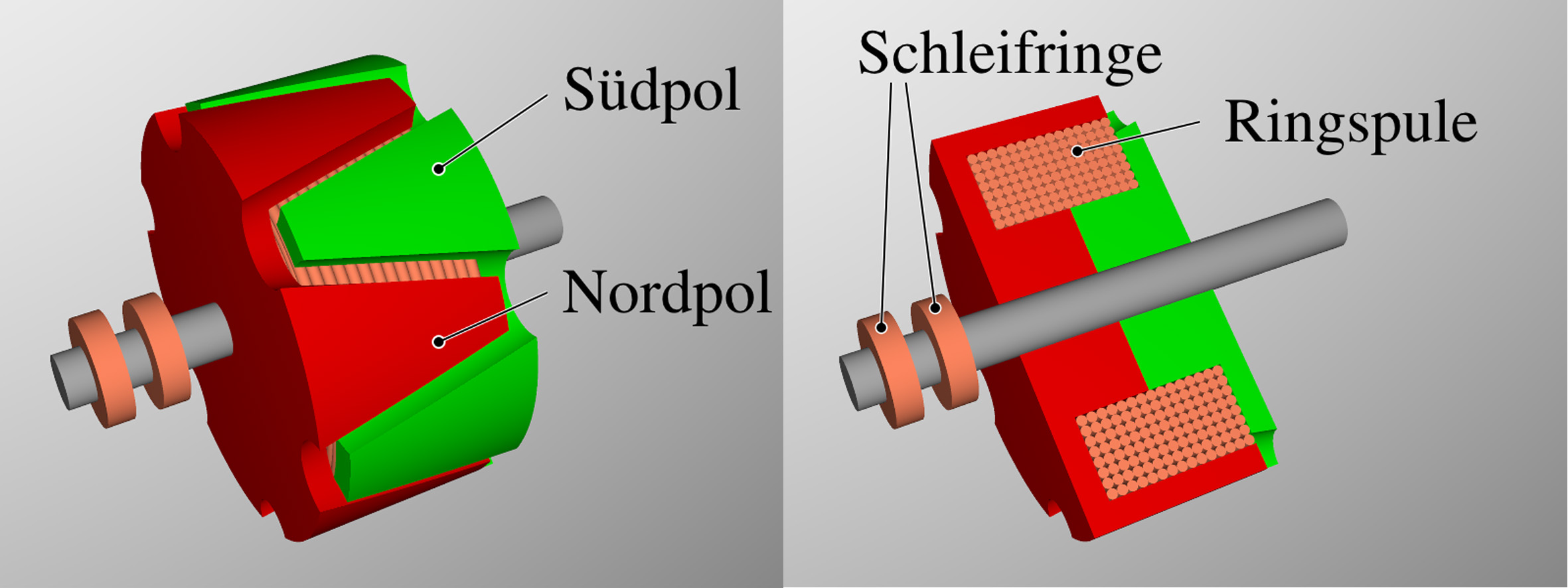

Extrem selten ist der Generator heute wegen dessen axialer Polbildung zur Magnetfelderzeugung. Diese erzeugt im Stator durch Rotordrehung die drei verketteten, um 120° versetzten Wechselspannungen. Es handelt sich um eine Klauenpolmaschine, welche anfänglich bei höherpoligen Synchrongeneratoren gebaut wurden, da Einzelpolwicklungen und deren Isolierungen mit den damals zur Verfügung stehenden Materialien erheblich mehr Raum als später benötigten. Konzentrisch um die Generatorwelle wurde nur eine Spule gewickelt, die aufgrund der Induktionsgesetze z.B. links den magnetischen Nordpol mit den austretenden Feldlinien (hier rot) und rechts den Südpol mit den eintretenden Feldlinien (hier grün) bildete. Über die "Klauen" wurde das rotierende Magnetfeld (N / S abwechselnd) in den Stator mit erheblichen Streufeldern an den Flanken der "Klauen" geleitet (Grafik *1). Die Streufelder verursachten bereits bei kleinen Belastungsänderungen relativ große Spannungsänderungen und ließen sich schlecht ausregeln. Hierzu folgt eine Stellungnahme am Artikelschluss und nur noch Drehstrom-Lichtmaschinen in Kraftfahrzeugen werden mit den nur eine Feldspule benötigenden Klauenpolläufern ausgestattet. Was ist nun eine dreiphasig verkettete Wechselspannung, die einen ebenfalls dreiphasig verketteten Wechselstrom durch einen dafür geeigneten Verbraucher wie einen Drehstrom-Motor treiben kann und vom AEG-Chefingenieur Michael O. von Dolivo-Dobrowolsky "Drehstrom" genannt wurde? Und wie wird die Spannung erzeugt?

Extrem selten ist der Generator heute wegen dessen axialer Polbildung zur Magnetfelderzeugung. Diese erzeugt im Stator durch Rotordrehung die drei verketteten, um 120° versetzten Wechselspannungen. Es handelt sich um eine Klauenpolmaschine, welche anfänglich bei höherpoligen Synchrongeneratoren gebaut wurden, da Einzelpolwicklungen und deren Isolierungen mit den damals zur Verfügung stehenden Materialien erheblich mehr Raum als später benötigten. Konzentrisch um die Generatorwelle wurde nur eine Spule gewickelt, die aufgrund der Induktionsgesetze z.B. links den magnetischen Nordpol mit den austretenden Feldlinien (hier rot) und rechts den Südpol mit den eintretenden Feldlinien (hier grün) bildete. Über die "Klauen" wurde das rotierende Magnetfeld (N / S abwechselnd) in den Stator mit erheblichen Streufeldern an den Flanken der "Klauen" geleitet (Grafik *1). Die Streufelder verursachten bereits bei kleinen Belastungsänderungen relativ große Spannungsänderungen und ließen sich schlecht ausregeln. Hierzu folgt eine Stellungnahme am Artikelschluss und nur noch Drehstrom-Lichtmaschinen in Kraftfahrzeugen werden mit den nur eine Feldspule benötigenden Klauenpolläufern ausgestattet. Was ist nun eine dreiphasig verkettete Wechselspannung, die einen ebenfalls dreiphasig verketteten Wechselstrom durch einen dafür geeigneten Verbraucher wie einen Drehstrom-Motor treiben kann und vom AEG-Chefingenieur Michael O. von Dolivo-Dobrowolsky "Drehstrom" genannt wurde? Und wie wird die Spannung erzeugt?

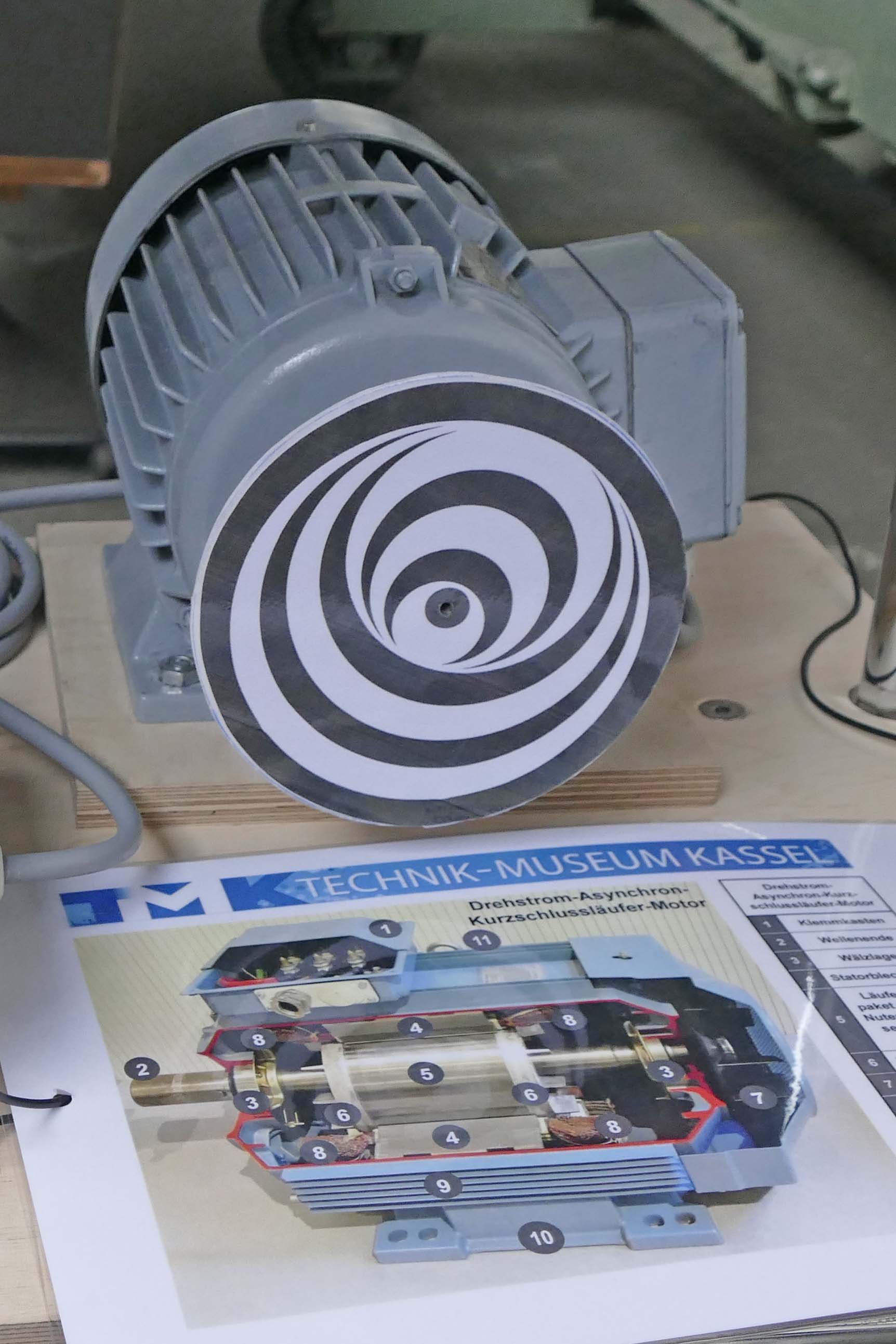

Erst der 1891 auf der Internationalen Elektrotechnischen Ausstellung (IEA 1891) in Frankfurt von der AEG und ihrem Entwickler M. O. v. Dolivo-Dobrowolsky vorgestellte Drehstrom-Motor in Schleifringläufer-Ausführung ebnete dem Wechselstrom den Weg für den weltweiten Durchbruch zur elektrischen Energieversorgung im Verbundnetz. Links bzw. oben unser vorführbares TMK-Exemplar in Kurzschlussläufer-Ausführung.

Erst der 1891 auf der Internationalen Elektrotechnischen Ausstellung (IEA 1891) in Frankfurt von der AEG und ihrem Entwickler M. O. v. Dolivo-Dobrowolsky vorgestellte Drehstrom-Motor in Schleifringläufer-Ausführung ebnete dem Wechselstrom den Weg für den weltweiten Durchbruch zur elektrischen Energieversorgung im Verbundnetz. Links bzw. oben unser vorführbares TMK-Exemplar in Kurzschlussläufer-Ausführung.

Hier ist nicht der Raum für eine Entwicklungsbeschreibung der elektrischen Energieversorgung, dies wird am Drehstrommodell erklärt. Dennoch einige Sätze hierzu:

- Der Nachteil des weit verbreiteten Gleichstroms gegen Ende des 19. Jahrhunderts war die geringe Versorgungsreichweite aufgrund der damals realisierbaren niedrigen Spannungen (typisch 120/110 V) und damit bei größeren Strömen hohen Leitungsverlusten.

- Der Vorteil des einphasigen und später in den USA zweiphasigen Wechselstroms lag in seiner Transformierbarkeit zu höheren Spannungen, damit geringeren Leitungsverlusten und größeren Versorgungsreichweiten.

- Der Vorteil des Gleichstroms lag in seiner variablen Auslegung von Drehmoment und Drehzahl bei motorischen Antrieben für Maschinen und Fahrzeuge.

- Der Nachteil des ein- und zweiphasigen Wechselstroms lag in der schwachen motorischen Drehmomententwicklung beim Anlauf und Ungleichförmigkeit im Betrieb, außerdem der schlechten Variabilität von Drehzahl und Drehmoment.

- Erst der dreiphasig verkettete Wechselstrom, Drehstrom genannt, ermöglichte ein gutes Anlaufverhalten je nach Aufgabenstellung und eine Gleichförmigkeit des Drehmoments, aber zunächst immer noch eine geringe Variabilität der Drehzahl ohne steigende Verluste.

Ausführliche Erklärungen hierzu liefern wir am "Drehstrommodell" neben unserer Präsentation zu elektrotechnischen Grundlagen. Über den dortigen QR-Code lassen sich – wie bei sehr vielen anderen Exponaten – detaillierte Artikel kostenfrei auf das mitgebrachte Smartphone oder Tablet herunter laden. Daher hier nur in Kurzform: Rechts bzw. oben sind drei Spannungszeiger U1N, U2N und U3N dargestellt, die Strangspannungen genannt werden, in einem gemeinsamen Sternpunkt ihren Ursprung haben und um diesen linksdrehend rotieren (s. Grafik rechts bzw. oben, *2). Sie beschreiben dabei mit ihren Spitzen fortlaufend einen Kreis mit 360°, haben zueinander also einen Winkelabstand von 120°. Wenn jeder der drei gleich langen Zeiger eine Spannung von knapp 290 V repräsentieren würde, wäre die Spannung zwischen den Spitzen von U2N und U3N, also U23 aufgrund der dargestellten Winkelfunktionen um den Faktor √3 = 1,73 höher und entspräche der verketteten Generatorspannung 500 V der "Wilhelmsmühle" in Züschen. Unsere heute übliche Ortsnetz-Niederspannung beträgt nach aktueller Norm dagegen nur 230/400 V (früher 220/380 V).

Ausführliche Erklärungen hierzu liefern wir am "Drehstrommodell" neben unserer Präsentation zu elektrotechnischen Grundlagen. Über den dortigen QR-Code lassen sich – wie bei sehr vielen anderen Exponaten – detaillierte Artikel kostenfrei auf das mitgebrachte Smartphone oder Tablet herunter laden. Daher hier nur in Kurzform: Rechts bzw. oben sind drei Spannungszeiger U1N, U2N und U3N dargestellt, die Strangspannungen genannt werden, in einem gemeinsamen Sternpunkt ihren Ursprung haben und um diesen linksdrehend rotieren (s. Grafik rechts bzw. oben, *2). Sie beschreiben dabei mit ihren Spitzen fortlaufend einen Kreis mit 360°, haben zueinander also einen Winkelabstand von 120°. Wenn jeder der drei gleich langen Zeiger eine Spannung von knapp 290 V repräsentieren würde, wäre die Spannung zwischen den Spitzen von U2N und U3N, also U23 aufgrund der dargestellten Winkelfunktionen um den Faktor √3 = 1,73 höher und entspräche der verketteten Generatorspannung 500 V der "Wilhelmsmühle" in Züschen. Unsere heute übliche Ortsnetz-Niederspannung beträgt nach aktueller Norm dagegen nur 230/400 V (früher 220/380 V).

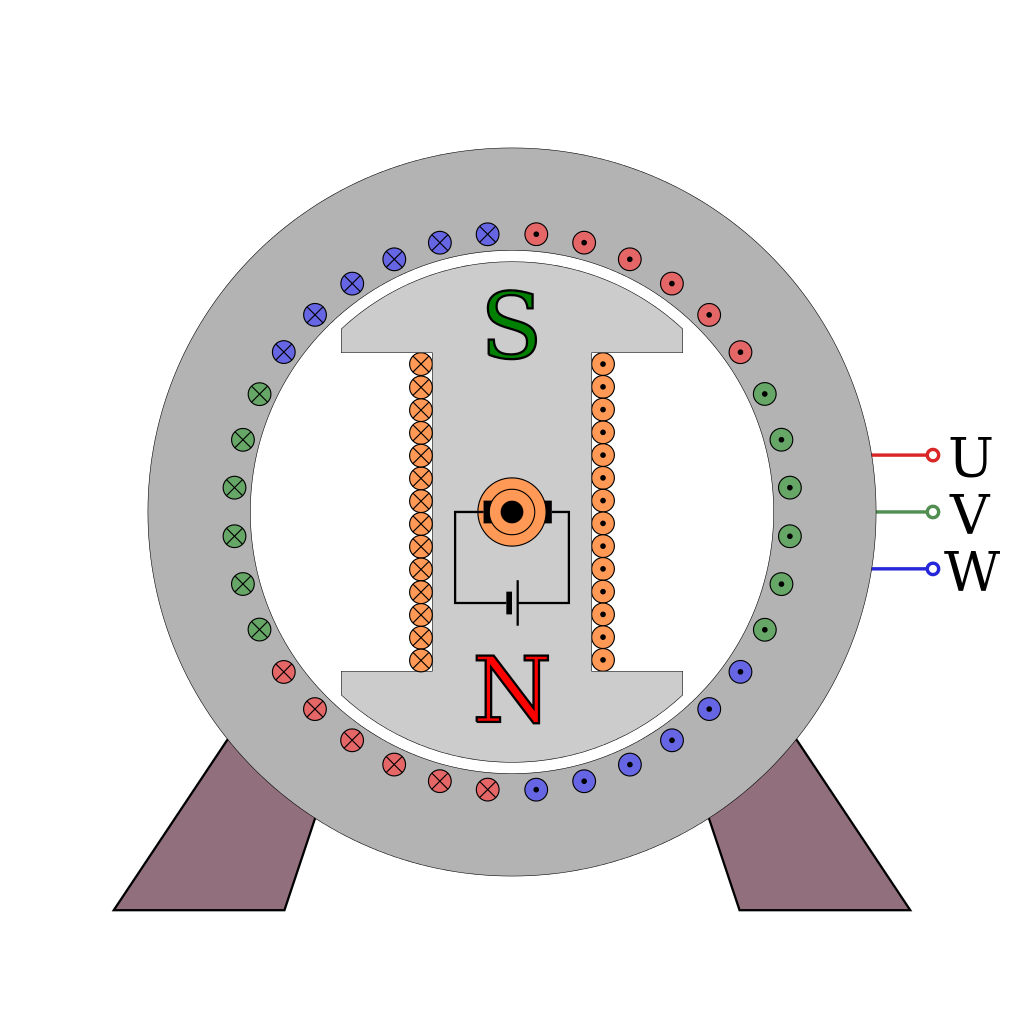

Ein sich drehender Rotor eines Drehstrom-Generators – gleich ob hier ausgestellt in Klauenpolversion, links bzw. oben abgebildet in Schenkelpolversion (Grafik *3) oder der bei hohen Drehzahlen verwendeten Trommelversion – erzeugt in der äußeren Statorwicklung durch die fortlaufende Abfolge der Nord- und Südpole eine Wechselspannung in sinusförmigem Verlauf. Die Statorwicklung ist in drei Spulen für die drei Wechselspannungen geteilt und mit ihren beiden jeweiligen Wicklungshälften, bei zweipoligen Maschinen versetzt um 180°, in Nuten am inneren Statorumfang untergebracht. Alle Hälften der drei Phasen zueinander sind dann um 60° versetzt. Beim hier beschriebenen Exponat des achtpoligen Drehstrom-Generators aus der "Wilhelmsmühle" sind die drei Gesamtspulen in Stern (Y) ohne herausgeführten Sternpunkt geschaltet und erzeugen bei der Nenndrehzahl von 750 U/min (min-1) eine Nennspannung von 500 V mit der Frequenz von 50 Hz, unten dargestellt (Grafik *2).

Ein sich drehender Rotor eines Drehstrom-Generators – gleich ob hier ausgestellt in Klauenpolversion, links bzw. oben abgebildet in Schenkelpolversion (Grafik *3) oder der bei hohen Drehzahlen verwendeten Trommelversion – erzeugt in der äußeren Statorwicklung durch die fortlaufende Abfolge der Nord- und Südpole eine Wechselspannung in sinusförmigem Verlauf. Die Statorwicklung ist in drei Spulen für die drei Wechselspannungen geteilt und mit ihren beiden jeweiligen Wicklungshälften, bei zweipoligen Maschinen versetzt um 180°, in Nuten am inneren Statorumfang untergebracht. Alle Hälften der drei Phasen zueinander sind dann um 60° versetzt. Beim hier beschriebenen Exponat des achtpoligen Drehstrom-Generators aus der "Wilhelmsmühle" sind die drei Gesamtspulen in Stern (Y) ohne herausgeführten Sternpunkt geschaltet und erzeugen bei der Nenndrehzahl von 750 U/min (min-1) eine Nennspannung von 500 V mit der Frequenz von 50 Hz, unten dargestellt (Grafik *2).

Die oben dargestellte Grafik zeigt die Leiterspannungen der drei miteinander verketteten Wechselspannungen des Drehstrom-Generators aus der "Wilhelmsmühle". Sie betragen zueinander jeweils 500 V, was zu einer nicht dargestellten Strangspannung von 289 V (500 V : √3) entsprechend der Grafik weiter oben und einer Spitzenspannung von 707 V (500 V * √2) führt. Die Frequenz 50 Hz kann aus der Zeit für eine Vollschwingung von 20 Millisekunden (ms) abgeleitet werden

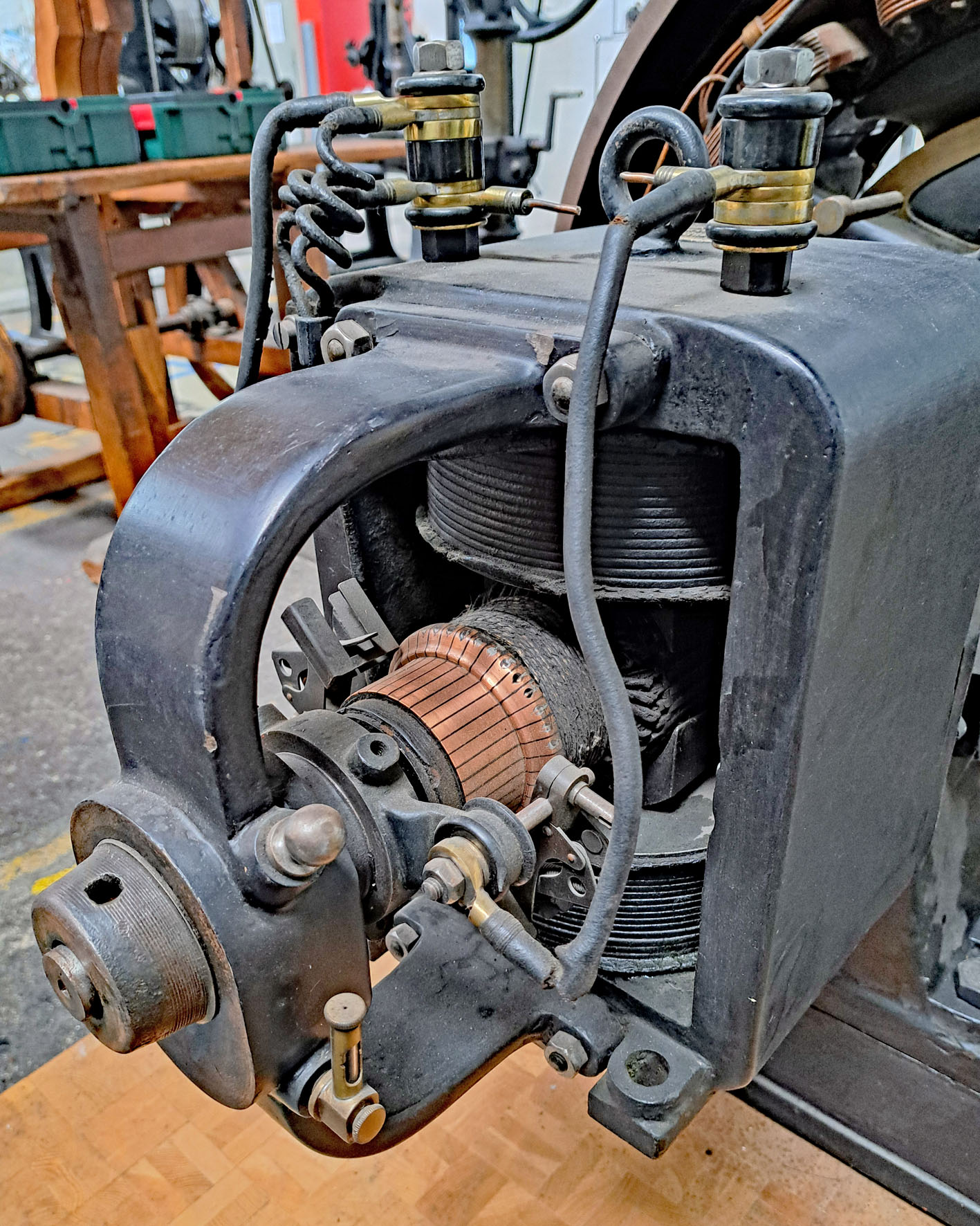

Links bzw. oben die an den Drehstrom-Generator der "Wilhelmsmühle" fliegend angebaute Erregermaschine zur Stromversorgung der Innenpole. Gut zu erkennen sind die zwei Außenpole und der Kommutator mit dem verstellbaren Bürstenhalter zur Abnahme des erzeugten Gleichstroms für die Innenpole des Drehstrom-Generators

Links bzw. oben die an den Drehstrom-Generator der "Wilhelmsmühle" fliegend angebaute Erregermaschine zur Stromversorgung der Innenpole. Gut zu erkennen sind die zwei Außenpole und der Kommutator mit dem verstellbaren Bürstenhalter zur Abnahme des erzeugten Gleichstroms für die Innenpole des Drehstrom-Generators

Aus den bisherigen Erläuterungen geht hervor, das zur Spannungserzeugung in einem Generator drei Dinge gehören. Dies sind ein Magnetfeld, eine Wicklung und eine Bewegung zwischen Magnetfeld und Wicklung. Die Frage, wer sich bewegt, ist unerheblich:

- Bei einem Gleichstrom-Generator, früher "Dynamo" genannt, steht das Feld und die Wicklung im Rotor bewegt sich. Der entstehende Strom ist in Wirklichkeit auch ein Wechselstrom, der aber über die Stromabnahme durch den Kommutator gleichgerichtet wird. Am TMK-Exponat Drehstrom-Generator der "Wilhelmsmühle" ist ein solcher "Dynamo" als Erregermaschine eingesetzt (s. Bild links bzw. oben und die symbolische Grafik des Drehstrom-Innenpolgenerators in Schenkelpolversion weiter oben).

- Bei einem Wechselstrom- oder Drehstrom-Generator bewegt sich zumeist das Feld und die Wicklung steht still (Innenpolmaschine), hier am TMK-Exponat "Wilhelmsmühle" zu sehen. Alternativ gibt es bei sehr kleinen Leistungen auch Außenpolmaschinen, bei denen das Feld still steht und die Drehstromwicklung sich bewegt. Dies findet seine Anwendung z.B. bei "bürstenlosen" Netzersatzaggregaten wie dem TMK-Exponat aus dem Kreiskrankenhaus Wolfhagen. Dort liefert sie Feldstrom in der rotierenden Drehstromwicklung, welcher durch mitrotierende Dioden sofort gleichgerichtet wird und der rotierenden Feldwicklung für die eigentliche Stromerzeugung in der Innenpolmaschine zugeführt wird. Diese Ausführung vermeidet Schleifringe und verschleißbehaftete Kohlebürsten.

Auch für die erste Stromerzeugung "Cassels" in der "Neue Mühle" an der Fulda wurde in 1891 für die drei Generatoren die Außenpolversion der "Maschinenfabrik Oerlikon" bei Zürich/Schweiz gewählt, erforderte allerdings Schleifringe für die Abnahme des einphasigen Wechselstroms mit 2.200 V und 70 Hz bei 14-poligen Generatoren (p = 7) mit 600 U/min. Zur Magnetfeldbildung wurde jedem Generator ein nebenschlusserregter Gleichstromdynamo angekuppelt, welcher auch nach Stillstand und Wiederanlauf der WKA aufgrund seiner Remanenz Gleichspannung erzeugte und damit über den/die Wechselstrom-Generator(en) die Stadt versorgte. In zwei Stationen am "Meßhaus" und in der "Schule am Wall" wurde – über mit den Generatoren in der "Neue Mühle" baugleiche Wechselstrom-Synchron-Motoren und angekuppelte Dynamos – Gleichstrom erzeugt und in der Station "Meßhaus" in Akkumulatoren für die Nacht gespeichert. Der vorherige Hochlauf der Wechselstrom-Motoren zur Synchronisierung mit dem aus der "Neue Mühle" gelieferten Wechselstrom erfolgte über die jetzt als Gleichstrom-Motoren genutzten Dynamo, gespeist aus den Akkumulatoren.

Nun zu den elektrotechnischen Daten des Drehstrom-Generators in der "Wilhelmsmühle". Damalige Leistungsschilder entsprachen nicht unseren heutigen Normen und sagen weniger aus, liefern aber dennoch die wichtigsten Daten. Gefertigt wurde der Generator von der Nürnberger "E-AG" (s. 3. Absatz von oben) und dies vermutlich, jedoch nicht sicher, bereits 1898. Denn mit der Fertigstellung des "Schloss Garvensburg" und weitgehender Erneuerung des "Rittergut Züschen" war der Leistungsbedarf so weit angestiegen, dass die 1893 installierte Knop-Turbine (s. Artikel 1) zwar ausreichend motorische Energie zur Verfügung stellte, die Freileitung zum Rittergut und Schloss wegen der geringen Spannung von 110 V aber zu hohe Verluste aufwies, also einen Dreschbetrieb kaum ermöglichte.

Das Leistungsschild des Klauenpol-Generators links nennt noch keine Scheinleistung in kVA und keinen – seit vielen Jahrzehnten bei Generatoren und Transformatoren anzugebenden – Blindleistungsfaktor cos φ, für den 0,8 üblich ist. Das Leistungsschild des Erreger-Dynamos für den Drehstrom-Generator rechts

Der jetzt installierte Drehstrom-Generator lieferte stattdessen 500 V und 23 A, was bei Drehstrom mathematisch eine Leistung von 20 kW ergeben würde, tatsächlich nach heutiger Auslegung von Generatoren jedoch eine Scheinleistung von 20 kVA bedeutet, zusammengesetzt aus 16 kW Wirkleistung und 12 kvar induktiver Blindleistung (s. Abschnitt 7 mit Erläuterungen zu den genannten Werten aber auch einem Verdacht). Denn im Rittergut wurde mit einem Drehstrom-Abgang von der Hauptverteilung (s. nächster Abschnitt 4) nicht nur der Motor der Dreschmaschine betrieben (s. dort Trennschalter 25 Scheune), sondern auch gemolken (s. dort Trennschalter 24 Melkmotor). Hinzu kommt noch die Umformung des ins Rittergut gelieferten Drehstroms in speicherbaren Gleichstrom (s. dort Trennschalter 26 Umformer). Da diese Drehstrommotoren nicht nur Wirkstrom für die Drehmomentbildung in den Rotoren benötigten, sondern für die Erzeugung eines magnetischen Feldes auch "induktiven Blindstrom" (s. Erläuterung am Drehstrommodell und Abschnitt 7). Die Leistungsdefinition lautet dann nicht Watt oder Kilowatt (kW) sondern Voltampere (VA) oder kVA. Heute wird für Generatoren, Transformatoren und Leitungen ein Blindleistungsfaktor cos φ (griech. phi) von 0,8 angesetzt, was von 20 kVA zu 16 kW führt und zwar die Leitungen und Schaltgeräte belastet, aber nicht zur Drehmomentbildung beiträgt. Vermutlich stellt also die Typbezeichnung WNd20 des Generators eine Scheinleistungsangabe dar. Weiterhin ist außer der Fabrik-Nr. 47063 noch die Drehzahl von 750 U/min angegeben.

Wie schon erwähnt wurde der Feldstrom für den Drehstrom-Generator durch den fliegend angebauten Gleichstrom-Erreger-Dynamo in Nebenschluss-Schaltung geliefert. Dieser kann bei 750 U/min eine Spannung von 65 V und einen Gleichstrom von 7 A zur Magnetfeldbildung des Drehstrom-Generators abgeben, hat also eine Leistung von 455 W = 0,46 kW. Die Fabrik-Nr. lautet 46001, die Typbezeichnung ist nicht eindeutig lesbar. Ob die Spannung des Drehstrom-Generators über einen veränderlichen Widerstand in dessen Feldstromkreis eingestellt wurde, ist nicht mehr feststellbar. Denn dies wäre auch über die Erregung des Erreger-Dynamos möglich, faktisch also eine Kaskadenschaltung. In der Hauptschalttafel, ehemals aufgestellt im "Rittergut Züschen" ist in der zweiten Reihe von unten eine Kontaktreihe in Bogenform zu erkennen, welche auf einen rückseitig angeschlossenen Widerstand mit zahlreichen Anzapfungen und einen frontseitigen Verstellhebel hinweist. Dieser wurde aber höchstwahrscheinlich nicht für den in der "Wilhelmsmühle" installierten Drehstrom-Generator eingebaut, sondern für die Spannungsverstellung des Gleichstrom-Generators im Umformersatz zur Aufladung der Akkumulatoren (s. Abschnitt 4).

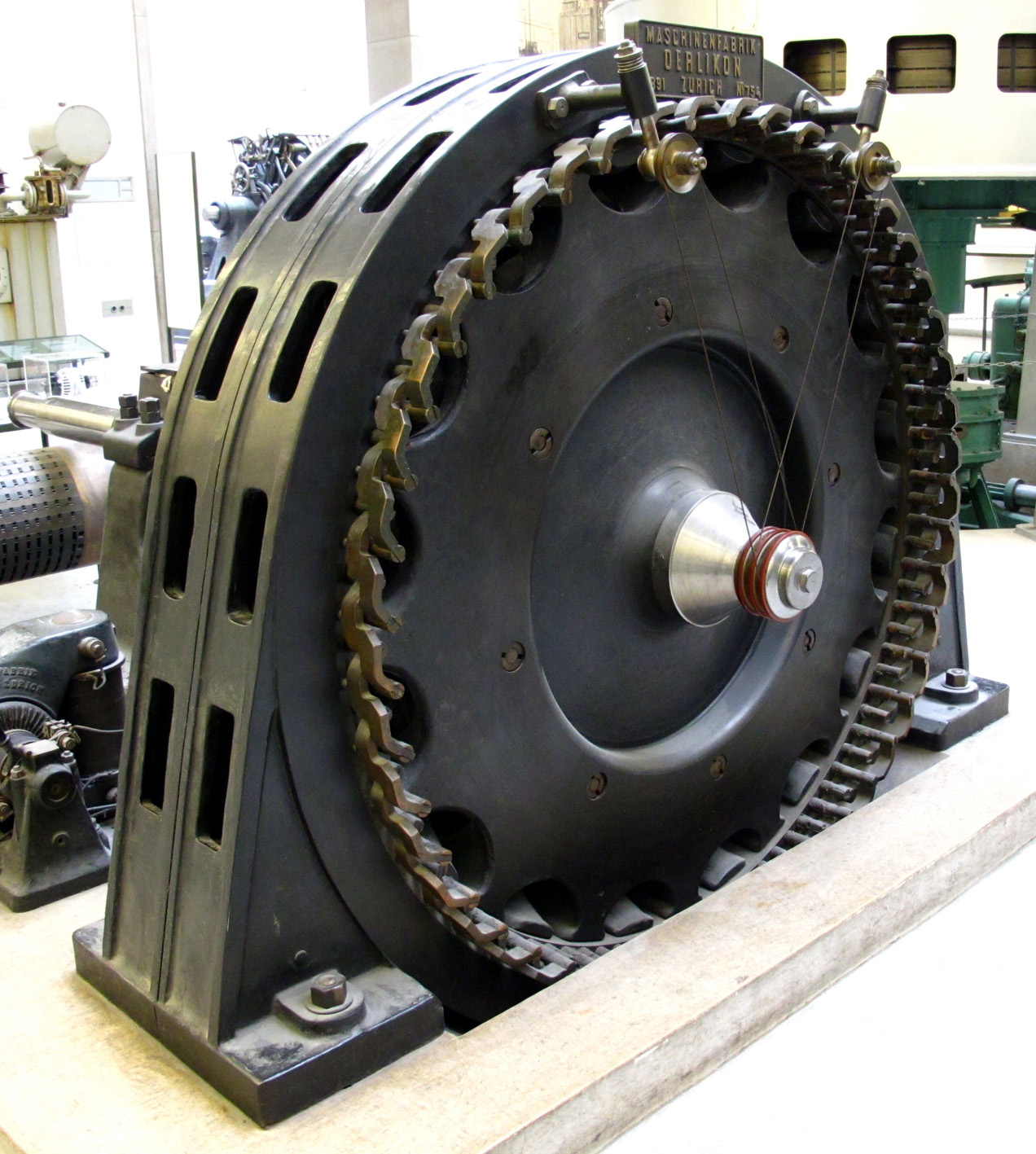

Wie die drei Einphasen-Wechselstrom-Generatoren und die beiden Umformer-Motoren für die erste Stromversorgung an der Fulda in unserem "Cassel" wurde auch der weltweit erste Drehstrom-Generator von der "Maschinenfabrik Oerlikon" bei Zürich/Schweiz geliefert. Er wurde für die oben erwähnte IEA 1891 in Lauffen am Neckar installiert und lieferte seine Energie über eine 176 km lange Freileitung mit 15 kV (zeitweise auch 25 kV) und 40 Hz nach Frankfurt. Der Generator hatte 32 Pole (p = 16) und für die 40 Hz eine Rotordrehzahl von 150 U/min (s. Artikel Berechnungen und Informationen zu Turbinen und Generatoren). Er steht seit Jahrzehnten als Beispiel deutscher Ingenieurleistungen im Deutschen Museum in München. Dort wurden neben zahlreichen Beleuchtungen und AEG-Kurzschlussläufer-Motoren auch ein Schleifringläufer-Motor der AEG für einen künstlichen Wasserfall gezeigt. Das Bild links bzw. oben zeigt das jetzt im Deutschen Museum in München aufgestellte Original. Der Generator leitet das im Rotor entstehende Magnetfeld wie unser TMK-Exponat in der Klauenpolversion in den Stator mit der Drehstromwicklung ein. Die im Vergleich zu unserem Exponat riesige Streufläche an den Flanken des Rotors und an den Klauen sind gut zu erkennen. Der Rotor mit seiner Erregerspule bekam den Erregerstrom mittels zweier Kupferdrahtschlaufen und seilrollenförmigen Kontaktringen auf der zentrischen Achse im Vordergrund rechts zugeleitet (s Bild links bzw. oben, *4).

Wie die drei Einphasen-Wechselstrom-Generatoren und die beiden Umformer-Motoren für die erste Stromversorgung an der Fulda in unserem "Cassel" wurde auch der weltweit erste Drehstrom-Generator von der "Maschinenfabrik Oerlikon" bei Zürich/Schweiz geliefert. Er wurde für die oben erwähnte IEA 1891 in Lauffen am Neckar installiert und lieferte seine Energie über eine 176 km lange Freileitung mit 15 kV (zeitweise auch 25 kV) und 40 Hz nach Frankfurt. Der Generator hatte 32 Pole (p = 16) und für die 40 Hz eine Rotordrehzahl von 150 U/min (s. Artikel Berechnungen und Informationen zu Turbinen und Generatoren). Er steht seit Jahrzehnten als Beispiel deutscher Ingenieurleistungen im Deutschen Museum in München. Dort wurden neben zahlreichen Beleuchtungen und AEG-Kurzschlussläufer-Motoren auch ein Schleifringläufer-Motor der AEG für einen künstlichen Wasserfall gezeigt. Das Bild links bzw. oben zeigt das jetzt im Deutschen Museum in München aufgestellte Original. Der Generator leitet das im Rotor entstehende Magnetfeld wie unser TMK-Exponat in der Klauenpolversion in den Stator mit der Drehstromwicklung ein. Die im Vergleich zu unserem Exponat riesige Streufläche an den Flanken des Rotors und an den Klauen sind gut zu erkennen. Der Rotor mit seiner Erregerspule bekam den Erregerstrom mittels zweier Kupferdrahtschlaufen und seilrollenförmigen Kontaktringen auf der zentrischen Achse im Vordergrund rechts zugeleitet (s Bild links bzw. oben, *4).

Die Stator-Wicklung für Drehstrom, ausgeführt mit verschränkten Kupferstäben für die Verschaltung und mit Asbestrohren im Stator isoliert, waren für eine Strangspannung von 55 V, Leiterspannung also 95 V und einen Maximalstrom von 1400 A ausgelegt. Dies würde unter Berücksichtigung eines cos φ von 0,8 eine Scheinleistung von knapp 290 kVA ergeben. Selbstverständlich waren induktive wie kapazitive Blindströme seit Beschreibung der Induktion durch Michael Faraday bei der Ein- und Ausschaltung von Gleichströmen, damit auch der Wechselströme bekannt, aber ob man sich damals schon auf einen einheitlichen Blindleistungsfaktor verständigt hatte ist dem Autor nicht bekannt.

Die von Oskar v. Miller als vormaligem AEG-Direktor (danach als selbstständiger Planer auch als Errichter des Laufwasserkraftwerks "Cassel" in der "Neuen Mühle" tätig) und der AEG in vertraglicher Zusammenarbeit mit Oerlikon initiierte Kraftübertragung für die IEA 1891 erbrachte mit zahlreichen Nachfolgeprojekten und insbesondere der WKA Rheinfelden über einen Zeitraum von etwa 15 Jahren den Durchbruch für die Drehstromtechnik aufgrund der Entwicklungsleistungen von Dolivo-Dobrowolsky, dem späteren "Chefelektriker" der AEG.

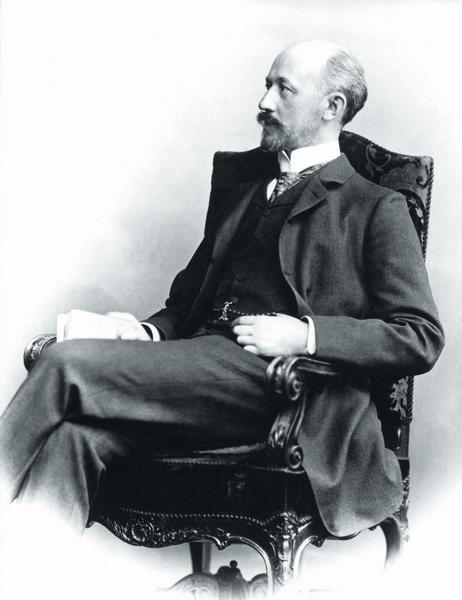

Michael Ossipowitsch von Dolivo-Dobrowolsky, geb. 03.01.1962 (greg. Kal.) in Gatschina südlich St. Petersburg und verst. 15.11.1919 in Heidelberg) war nicht der erste, aber der alles entscheidende Entwickler mehrphasiger Wechselströme. Er allein schaffte den Durchbruch zum dreiphasigen, von ihm zunächst "Wechseldrehstrom", dann "Drehstrom" genannten weltweiten Energieversorgungssystem mit zumeist 50 Hz durch die Entwicklung eines anzugkräftigen Motors. Vor ihm hatten sich Galileo Ferraris, Professor in Turin, Nikola Tesla, Mitarbeiter von George Westinghouse in den USA, und weitere Forscher mit zweiphasigen Systemen befasst. Ch. S. Bradley, ebenfalls USA, mit über drei Schleifringe zusammengeschaltetem Generator und Motor und Friedrich August Haselwander, Offenburg/Baden, mit Synchron-Generator und -Motor befassten sich mit dreiphasigen Systemen, benötigten aber noch schaltungstechnische bzw. magnetfeldbildende Unterstützung beim Motoranlauf (s. Bild rechts bzw. oben, *5).

Michael Ossipowitsch von Dolivo-Dobrowolsky, geb. 03.01.1962 (greg. Kal.) in Gatschina südlich St. Petersburg und verst. 15.11.1919 in Heidelberg) war nicht der erste, aber der alles entscheidende Entwickler mehrphasiger Wechselströme. Er allein schaffte den Durchbruch zum dreiphasigen, von ihm zunächst "Wechseldrehstrom", dann "Drehstrom" genannten weltweiten Energieversorgungssystem mit zumeist 50 Hz durch die Entwicklung eines anzugkräftigen Motors. Vor ihm hatten sich Galileo Ferraris, Professor in Turin, Nikola Tesla, Mitarbeiter von George Westinghouse in den USA, und weitere Forscher mit zweiphasigen Systemen befasst. Ch. S. Bradley, ebenfalls USA, mit über drei Schleifringe zusammengeschaltetem Generator und Motor und Friedrich August Haselwander, Offenburg/Baden, mit Synchron-Generator und -Motor befassten sich mit dreiphasigen Systemen, benötigten aber noch schaltungstechnische bzw. magnetfeldbildende Unterstützung beim Motoranlauf (s. Bild rechts bzw. oben, *5).

Wie das Bild links bzw. oben zeigt (Quelle *6), war man wenige Jahre später in der Lage, auf einem in Leistung, Polzahl und Drehzahl mit dem Oerlikon-Generator vergleichbaren DS-Generator die Schenkelpole unterzubringen und damit die Nachteile der Klauenpoltechnik zu vermeiden. Der Generator steht im Wasserkraftwerk Friedrichssegen an der Lahn, kurz vor der Lahnmündung in den Rhein, und wurde 1909 in Betrieb genommen.

Wie das Bild links bzw. oben zeigt (Quelle *6), war man wenige Jahre später in der Lage, auf einem in Leistung, Polzahl und Drehzahl mit dem Oerlikon-Generator vergleichbaren DS-Generator die Schenkelpole unterzubringen und damit die Nachteile der Klauenpoltechnik zu vermeiden. Der Generator steht im Wasserkraftwerk Friedrichssegen an der Lahn, kurz vor der Lahnmündung in den Rhein, und wurde 1909 in Betrieb genommen.

Text und nicht besonders gekennz. Bilder: Wolfgang Dünkel, VDE Kassel u. TMK, ehemals AEG u. deren Nachfolgegesellschaften

(last update 28.07.2025)

Hier finden Sie eine verlinkte Auflistung unserer seit Oktober 2020 vorgestellten Objekte des Monats.

--------------------------------------------------------------------------------

Grafik-, Bild- und Textquellen bzw. -zitate:

*1: Klauenpolrotor, Lichtmaschine – Wikipedia, gemeinfrei

*2: Verkettung Strang-/Leiterspannung und zeitl. Verlauf 3-Phasen-Wechselspannung, Helmut Lotz, VDE Kassel u. TMK

*3: Innenpolmaschine, Innenpolmaschine - Innenpolmaschine – Wikipedia, gemeinfrei

*4: Drehstromgenerator, DMM 36976 36977 Drehstrommotor AEG - Drehstromübertragung Lauffen–Frankfurt – Wikipedia

*5: M. O. v. Dolivo-Dobrowolsky, AEG Industrial Engineering, Download bei 1889 | Michail von Dolivo-Dobrowolsky, Drehstrommotor | AEG Industrial Engineering , Bildrechte bei Stiftung Deutsches Technikmuseum Berlin, Foto Historisches Archiv (I.2.060 FS 128-2-71-01), Veröffentlichung genehmigt

*6: Drehstrom-Schenkelpol-Generator, Wasserkraftwerk Friedrichssegen Lahn (04) - Wasserkraftwerk Friedrichssegen – Wikipedia , Bild Marion Halft