Bild 01 - Lokmodell der Henschel CLASS 25 NC für die SAR mit Nr. 3450 - neben der H0-Modellbahn Bebra 1958 und vor der Fotowand mit Henschel-Arbeitsplätzen im Lokbau und der neuen Vitrine mit MWM-Modellen der CLASS 25 Condenser und CLASS 26 NC Red Devil - Foto Karl-Otto Schütz TMK IG Bebra58

Bild 01 - Lokmodell der Henschel CLASS 25 NC für die SAR mit Nr. 3450 - neben der H0-Modellbahn Bebra 1958 und vor der Fotowand mit Henschel-Arbeitsplätzen im Lokbau und der neuen Vitrine mit MWM-Modellen der CLASS 25 Condenser und CLASS 26 NC Red Devil - Foto Karl-Otto Schütz TMK IG Bebra58

Vor genau 70 Jahren, also im Jahre 1953, lieferte Henschel & Sohn aus Kassel die in vielerlei Hinsicht herausragenden Dampflokomotiven der Baureihe CLASS 25 an die South African Railways, SAR, aus. Als letzte Kasseler Maschine dieser großen Lieferserie steht diese SAR-Nr. 3450 als Großmodell (Maßstab 1:10) von dem Henschel Museum HMS zur Verfügung gestellt im Technik-Museum Kassel TMK, direkt neben der Modellbahnanlage der IG Bebra 58 in der TMK-Halle im Schiff 10 der ehemaligen Kesselschmiede des Henschel Werks II in Kassel-Rothenditmold.

Die historischen Spuren dieser Dampflok-Baureihe spannen einen weiten Bogen, beginnend schon in den 1920er-Jahren und reichen aktiv bis in die heutige Zeit! Wir laden sie gerne ein: Steigen wir gemeinsam ein in diese überaus spannende Geschichte.

Bil 02 - Im Juni 2019 aktiv in Südafrika - die knallrote CLASS 26 3450 „Red Devil“- Bild Sammlung Andreas Giller

Juwelen des Henschel Dampflokomotiven-Baus

Geschichte der Baureihe CLASS 25 NC und CLASS 25 CON für Südafrika

Zu einem technischen Rückblick gehört natürlich auch eine gesellschaftliche und technikgeschichtliche Einordnung. Wie haben die Menschen damals gelebt? Einige Aspekte dazu zeigen der hier verlinkte Text und diverse Fotos, klicken Sie also bitte auf:

Wie war es damals im Jahre 1953 in Kassel?

Bezahlte Arbeit, kein Hunger, ein Dach über dem Kopf und trotz aller Umstände die Zuversicht in eine dauerhaft friedliche Zukunft, das wünschten sich alle Bewohner mit hoher Priorität.

Da ließen mehrere große Exportaufträge für den Kasseler Lokbau besonders aufhorchen.

Weiterlesen

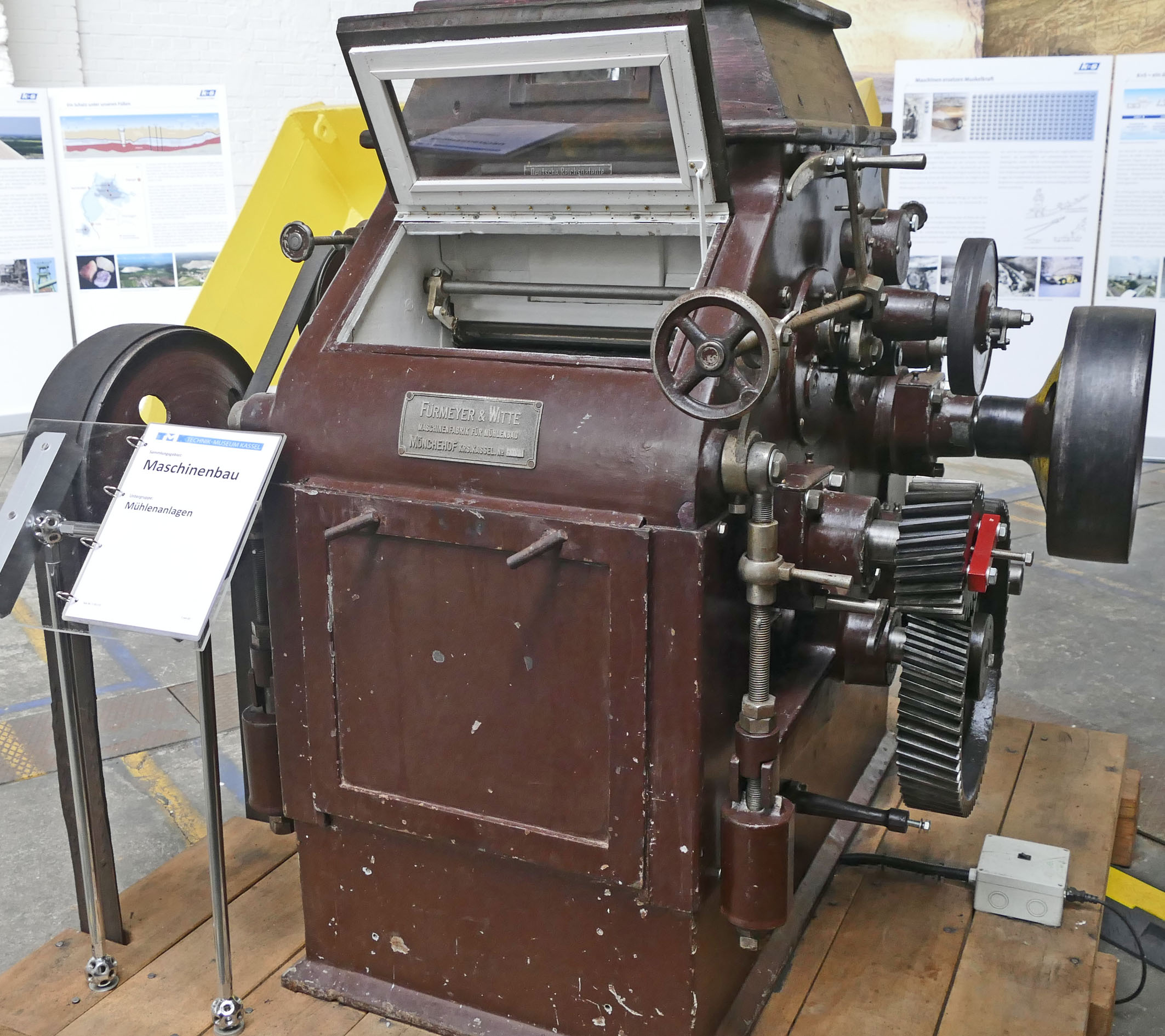

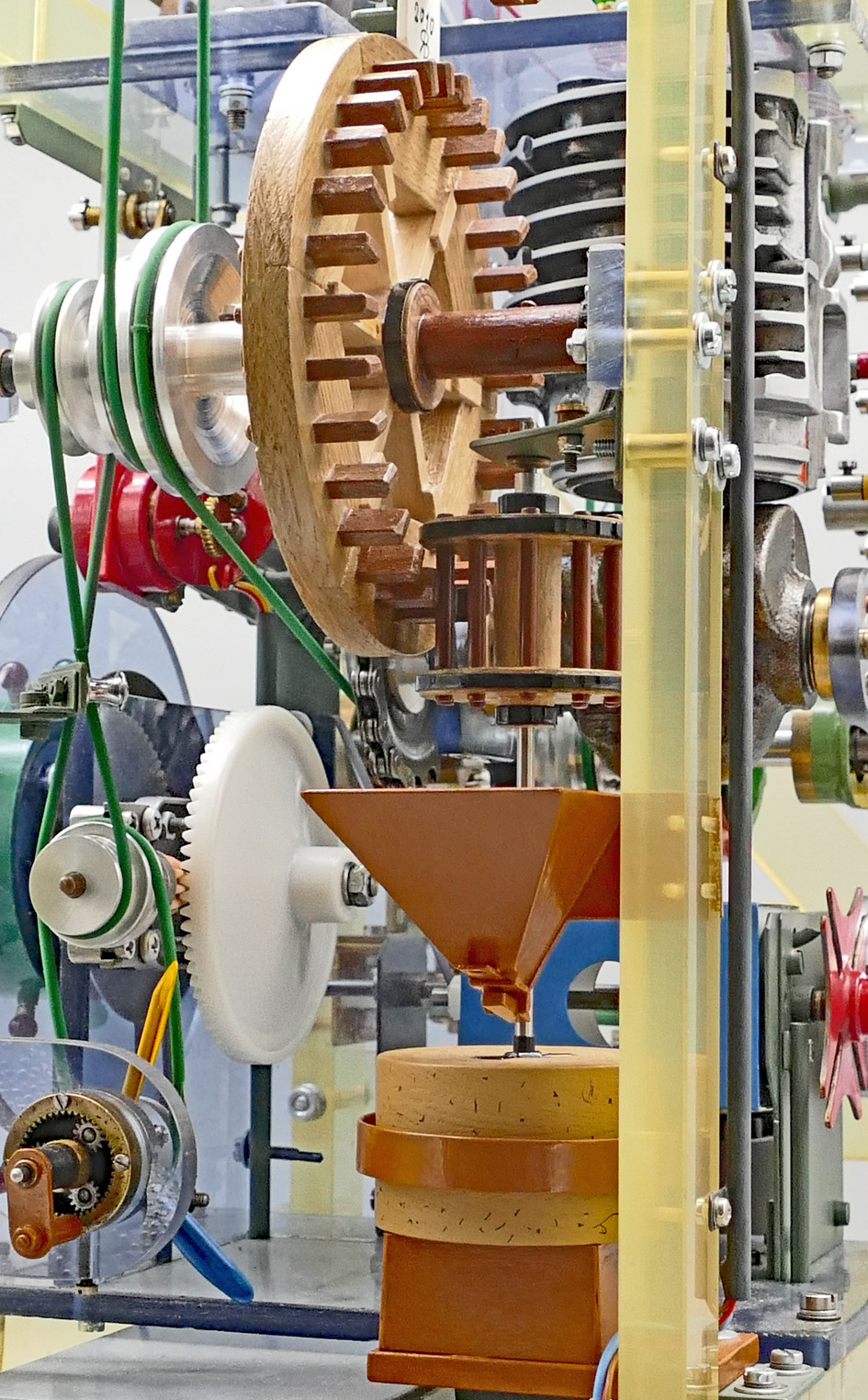

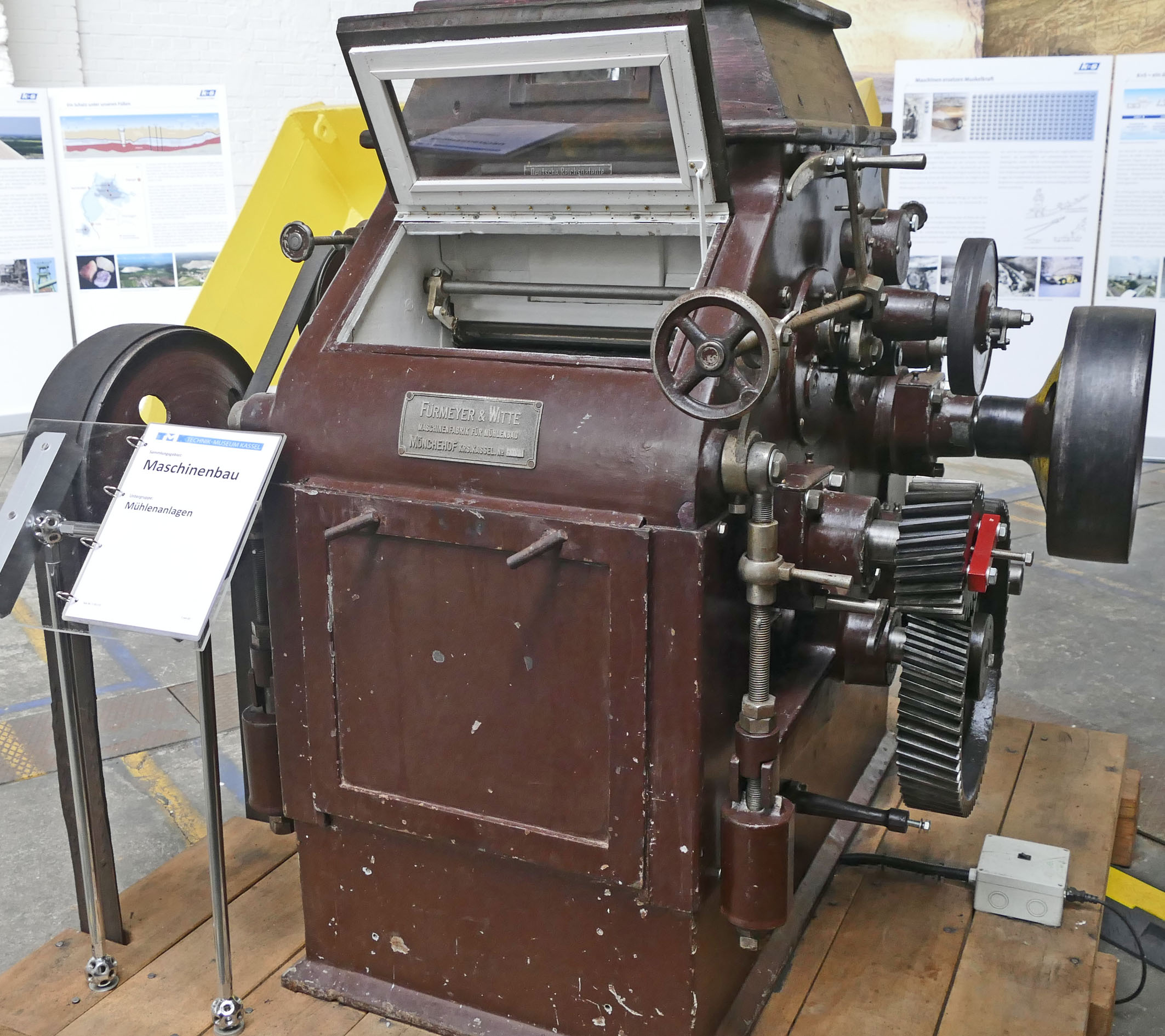

In der menschlichen Ernährung spielt Getreide als Grundnahrungsmittel eine wichtige Rolle, ist in vielen Ländern sogar deren fast einziger Bestandteil. Aber auch als Viehfutter dient Getreide und als Rohstoff zur Herstellung sowohl von Genussmitteln (u. a. Gerste für unser Bier oder traditionell Roggen in Osteuropa für Wodka) als auch von Produkten, die einzelne Inhaltsstoffe wie die Stärke im Weichweizen zur Herstellung von Bioethanol nutzen. Zumeist werden die Früchte des Getreides – also das Korn nach der Reife von den abgemähten Pflanzen durch Dreschen abgetrennt, früher in mühseliger Handarbeit mit Sense und Dreschflegel, zwischenzeitlich mit Mähbalken am Traktor und nach der Einbringung mit Dreschmaschinen auf dem Hof, heutzutage mit rechnergesteuerten Mähdreschern komplett auf dem Feld. An einigen Sorten bleiben die mit der Kornschale (siehe übernächster Absatz) verwachsenen Deck- und Kornspelzen auch nach dem Drusch noch am Korn, bei wenigen urtümlichen Sorten auch Hüllspelzen und Bruchstücke der Ährenspindel. Traditionell wird die Kornschale bei den meisten Mehlsorten durch Mahlen oder Schleifen möglichst vollständig entfernt und als Kleie weiterverarbeitet, früher meist als Viehfutter, heute bei ballaststoffreicher Vollwerternährung auch in Backwaren und Müsli. Da es in diesem Artikel um einen Doppel-Walzenstuhl aus regionaler Herstellung geht beschränken wir diese Einleitung auf die gegebenen Informationen zu Getreide und wenden uns dem Mahlen mit einem Walzenstuhl zu (im Foto rechts bzw. oben ohne den aufgesetzten hohen Einfülltrichter , Foto *9).

In der menschlichen Ernährung spielt Getreide als Grundnahrungsmittel eine wichtige Rolle, ist in vielen Ländern sogar deren fast einziger Bestandteil. Aber auch als Viehfutter dient Getreide und als Rohstoff zur Herstellung sowohl von Genussmitteln (u. a. Gerste für unser Bier oder traditionell Roggen in Osteuropa für Wodka) als auch von Produkten, die einzelne Inhaltsstoffe wie die Stärke im Weichweizen zur Herstellung von Bioethanol nutzen. Zumeist werden die Früchte des Getreides – also das Korn nach der Reife von den abgemähten Pflanzen durch Dreschen abgetrennt, früher in mühseliger Handarbeit mit Sense und Dreschflegel, zwischenzeitlich mit Mähbalken am Traktor und nach der Einbringung mit Dreschmaschinen auf dem Hof, heutzutage mit rechnergesteuerten Mähdreschern komplett auf dem Feld. An einigen Sorten bleiben die mit der Kornschale (siehe übernächster Absatz) verwachsenen Deck- und Kornspelzen auch nach dem Drusch noch am Korn, bei wenigen urtümlichen Sorten auch Hüllspelzen und Bruchstücke der Ährenspindel. Traditionell wird die Kornschale bei den meisten Mehlsorten durch Mahlen oder Schleifen möglichst vollständig entfernt und als Kleie weiterverarbeitet, früher meist als Viehfutter, heute bei ballaststoffreicher Vollwerternährung auch in Backwaren und Müsli. Da es in diesem Artikel um einen Doppel-Walzenstuhl aus regionaler Herstellung geht beschränken wir diese Einleitung auf die gegebenen Informationen zu Getreide und wenden uns dem Mahlen mit einem Walzenstuhl zu (im Foto rechts bzw. oben ohne den aufgesetzten hohen Einfülltrichter , Foto *9).

Die Geschichte der Getreidevermahlung beginnt sicherlich einige zehntausend Jahre vor der Sesshaftwerdung der Menschheit und muss demzufolge auch sehr weit vor der Geschichte des "fruchtbaren Halbmonds" im Gebiet der heutigen Staaten Irak, Syrien, Jordanien und Nord-Israel eingeordnet werden, welche auch unsere Geschichte beeinflusst hat. Zunächst wurden Mörser mit glatterer und Reibschalen mit rauerer Innenfläche zur Zerkleinerung von Wildgetreiden benutzt, ein vermutlich ältester Reibestein mit etwa 30.000 Jahren wurde in Australien gefunden, also lange vor der unsere Kultur beeinflussenden Neusteinzeit (Quelle *1). Das Bild links bzw. oben zeigt eine Reibschale und -steine, ca. 6.000 v. Chr. aus dem Wadi Tafassasset in der Sahara (*2). Waren es zunächst Wildgetreide, die etwa um 11.000 v. Chr. angepflanzt wurden, entstanden in der Folge durch Züchtung unsere heutigen Getreide Weizen, Roggen, Gerste und weitere.

Die Geschichte der Getreidevermahlung beginnt sicherlich einige zehntausend Jahre vor der Sesshaftwerdung der Menschheit und muss demzufolge auch sehr weit vor der Geschichte des "fruchtbaren Halbmonds" im Gebiet der heutigen Staaten Irak, Syrien, Jordanien und Nord-Israel eingeordnet werden, welche auch unsere Geschichte beeinflusst hat. Zunächst wurden Mörser mit glatterer und Reibschalen mit rauerer Innenfläche zur Zerkleinerung von Wildgetreiden benutzt, ein vermutlich ältester Reibestein mit etwa 30.000 Jahren wurde in Australien gefunden, also lange vor der unsere Kultur beeinflussenden Neusteinzeit (Quelle *1). Das Bild links bzw. oben zeigt eine Reibschale und -steine, ca. 6.000 v. Chr. aus dem Wadi Tafassasset in der Sahara (*2). Waren es zunächst Wildgetreide, die etwa um 11.000 v. Chr. angepflanzt wurden, entstanden in der Folge durch Züchtung unsere heutigen Getreide Weizen, Roggen, Gerste und weitere.

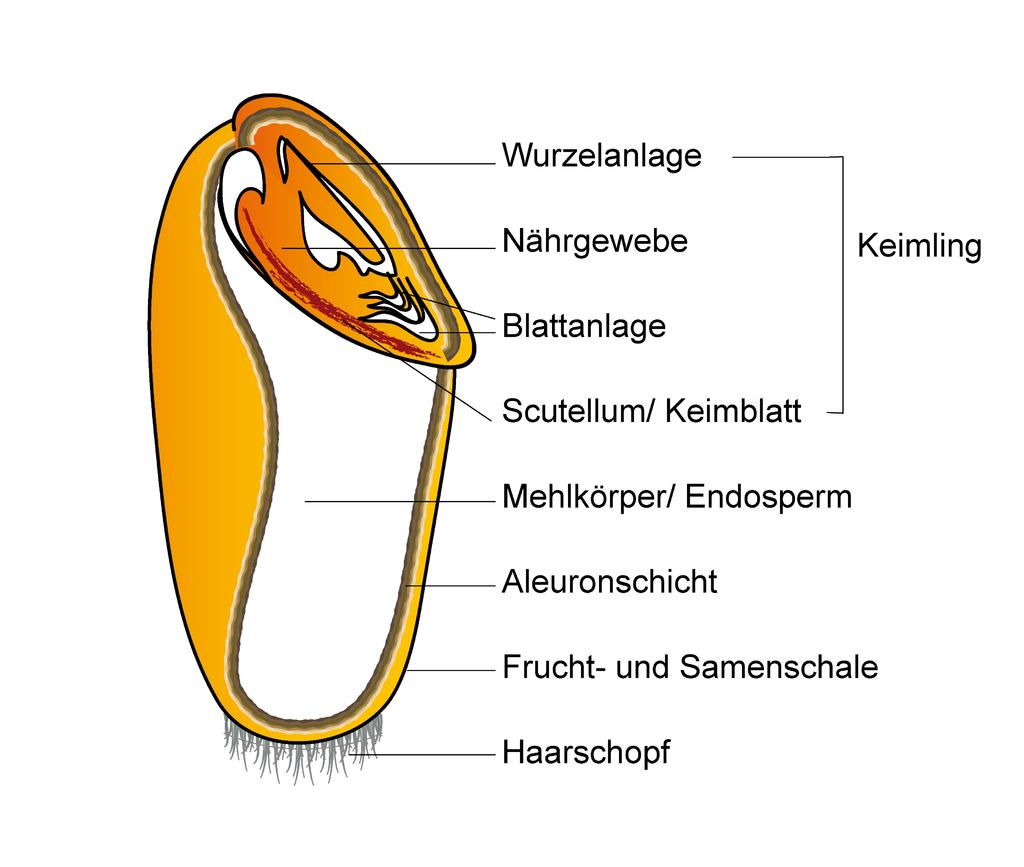

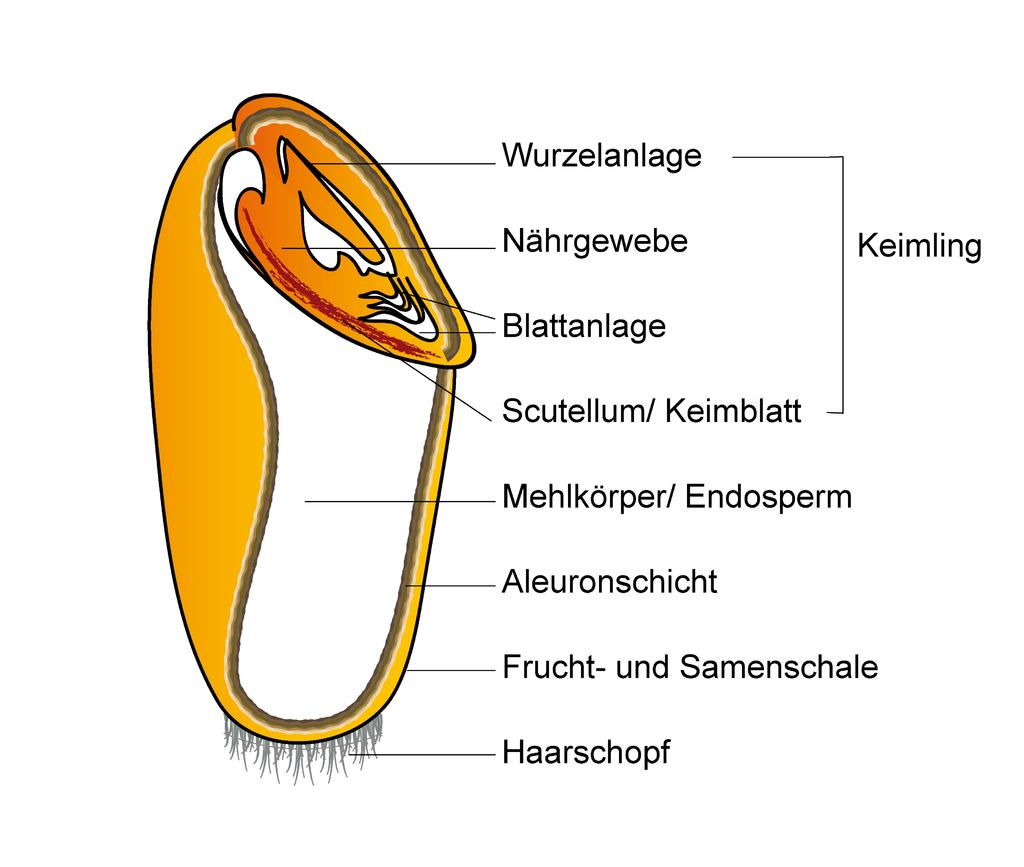

Ohne hier detailliert auf das zu vermahlende Korn einzugehen, ist beim Vermahlen von größter Bedeutung die Abtrennung aller Kornbestandteile, die einerseits für die mittelfristige Lagerung des Mehls, andererseits für den menschlichen Verzehr wichtig sind. Die Getreidekörner enthalten als wesentlichen Bestandteil für unsere Ernährung den Mehlkörper, der Stärke und in geringerem Umfang auch Eiweiß enthält, weiterhin den fetthaltigen Keimling, die miteinander verwachsene Samenschale und Fruchtwand sowie eine zwischen Mehlkörper und Schale liegende Aleuronschicht, die während des Kornwachstums die biologische Aufgabe hat, die innenliegenden Mehlkörperzellen zu bilden und während der Keimung den Keimling zu ernähren, siehe Bild rechts (*3) bzw. oben. Bei weitergehendem Interesse besuchen Sie bitte diese für die Ernährung informative Wikipedia-Internetseite.

Ohne hier detailliert auf das zu vermahlende Korn einzugehen, ist beim Vermahlen von größter Bedeutung die Abtrennung aller Kornbestandteile, die einerseits für die mittelfristige Lagerung des Mehls, andererseits für den menschlichen Verzehr wichtig sind. Die Getreidekörner enthalten als wesentlichen Bestandteil für unsere Ernährung den Mehlkörper, der Stärke und in geringerem Umfang auch Eiweiß enthält, weiterhin den fetthaltigen Keimling, die miteinander verwachsene Samenschale und Fruchtwand sowie eine zwischen Mehlkörper und Schale liegende Aleuronschicht, die während des Kornwachstums die biologische Aufgabe hat, die innenliegenden Mehlkörperzellen zu bilden und während der Keimung den Keimling zu ernähren, siehe Bild rechts (*3) bzw. oben. Bei weitergehendem Interesse besuchen Sie bitte diese für die Ernährung informative Wikipedia-Internetseite.

Bei Ausgrabungen des – durch den Ausbruch des südöstlich von Neapel liegenden Vesuv im Jahr 79 n. Chr. – weitgehend zerstörten Pompeji wurde ein Mühlenbetrieb mit einer vermutlich durch menschliche Muskelkraft angetriebenen Kegelmühle ausgegraben, als Nachbau im archäologischen Park in Xanten am Niederrhein aufgestellt. 546 n. Chr. verwendeten die Goten bei der Belagerung Roms bereits Schiffsmühlen, bei denen der, die Stadt durchfließende Tiber die Mühlsteine über unterschlächtige Wasserräder antrieb (Bild links bzw. oben und Quelle, *4).

Bei Ausgrabungen des – durch den Ausbruch des südöstlich von Neapel liegenden Vesuv im Jahr 79 n. Chr. – weitgehend zerstörten Pompeji wurde ein Mühlenbetrieb mit einer vermutlich durch menschliche Muskelkraft angetriebenen Kegelmühle ausgegraben, als Nachbau im archäologischen Park in Xanten am Niederrhein aufgestellt. 546 n. Chr. verwendeten die Goten bei der Belagerung Roms bereits Schiffsmühlen, bei denen der, die Stadt durchfließende Tiber die Mühlsteine über unterschlächtige Wasserräder antrieb (Bild links bzw. oben und Quelle, *4).

Weiterlesen

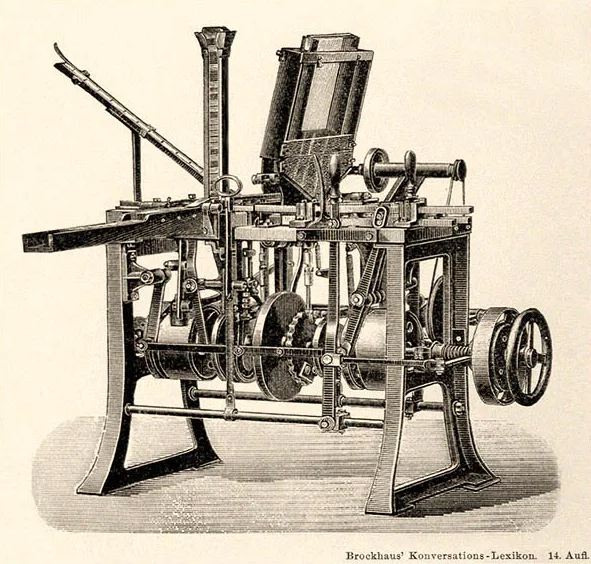

Zu Beginn des 19. Jahrhunderts wurden Zündhölzer personalintensiv in kleinen Werkstätten oder in Heimarbeit hergestellt. Vor allem in den Wintermonaten wurde zuhause Holz gehobelt, in Form gebracht, abgelängt und an die Zündholzhersteller verkauft. Diese Hölzer wurden als Holzdraht bezeichnet. Diese Art der Fabrikation war teuer, denn Maschinen wie die rechts bzw. oben abgebildete s

Zu Beginn des 19. Jahrhunderts wurden Zündhölzer personalintensiv in kleinen Werkstätten oder in Heimarbeit hergestellt. Vor allem in den Wintermonaten wurde zuhause Holz gehobelt, in Form gebracht, abgelängt und an die Zündholzhersteller verkauft. Diese Hölzer wurden als Holzdraht bezeichnet. Diese Art der Fabrikation war teuer, denn Maschinen wie die rechts bzw. oben abgebildete s

Bild 01 - Lokmodell der Henschel CLASS 25 NC für die SAR mit Nr. 3450 - neben der H0-Modellbahn Bebra 1958 und vor der Fotowand mit Henschel-Arbeitsplätzen im Lokbau und der neuen Vitrine mit MWM-Modellen der CLASS 25 Condenser und CLASS 26 NC Red Devil - Foto Karl-Otto Schütz TMK IG Bebra58

Bild 01 - Lokmodell der Henschel CLASS 25 NC für die SAR mit Nr. 3450 - neben der H0-Modellbahn Bebra 1958 und vor der Fotowand mit Henschel-Arbeitsplätzen im Lokbau und der neuen Vitrine mit MWM-Modellen der CLASS 25 Condenser und CLASS 26 NC Red Devil - Foto Karl-Otto Schütz TMK IG Bebra58

In der menschlichen Ernährung spielt Getreide als Grundnahrungsmittel eine wichtige Rolle, ist in vielen Ländern sogar deren fast einziger Bestandteil. Aber auch als Viehfutter dient Getreide und als Rohstoff zur Herstellung sowohl von Genussmitteln (u. a. Gerste für unser Bier oder traditionell Roggen in Osteuropa für Wodka) als auch von Produkten, die einzelne Inhaltsstoffe wie die Stärke im Weichweizen zur Herstellung von Bioethanol nutzen. Zumeist werden die Früchte des Getreides

In der menschlichen Ernährung spielt Getreide als Grundnahrungsmittel eine wichtige Rolle, ist in vielen Ländern sogar deren fast einziger Bestandteil. Aber auch als Viehfutter dient Getreide und als Rohstoff zur Herstellung sowohl von Genussmitteln (u. a. Gerste für unser Bier oder traditionell Roggen in Osteuropa für Wodka) als auch von Produkten, die einzelne Inhaltsstoffe wie die Stärke im Weichweizen zur Herstellung von Bioethanol nutzen. Zumeist werden die Früchte des Getreides  Die Geschichte der Getreidevermahlung beginnt sicherlich einige zehntausend Jahre vor der Sesshaftwerdung der Menschheit und muss demzufolge auch sehr weit vor der Geschichte des "fruchtbaren Halbmonds" im Gebiet der heutigen Staaten Irak, Syrien, Jordanien und Nord-Israel eingeordnet werden, welche auch unsere Geschichte beeinflusst hat. Zunächst wurden Mörser mit glatterer und Reibschalen mit rauerer Innenfläche zur Zerkleinerung von Wildgetreiden benutzt, ein vermutlich ältester Reibestein mit etwa 30.000 Jahren wurde in Australien gefunden, also lange vor der unsere Kultur beeinflussenden Neusteinzeit (Quelle *1). Das Bild links bzw. oben zeigt eine Reibschale und -steine, ca. 6.000 v. Chr. aus dem Wadi Tafassasset in der Sahara (*2). Waren es zunächst Wildgetreide, die etwa um 11.000 v. Chr. angepflanzt wurden, entstanden in der Folge durch Züchtung unsere heutigen Getreide Weizen, Roggen, Gerste und weitere.

Die Geschichte der Getreidevermahlung beginnt sicherlich einige zehntausend Jahre vor der Sesshaftwerdung der Menschheit und muss demzufolge auch sehr weit vor der Geschichte des "fruchtbaren Halbmonds" im Gebiet der heutigen Staaten Irak, Syrien, Jordanien und Nord-Israel eingeordnet werden, welche auch unsere Geschichte beeinflusst hat. Zunächst wurden Mörser mit glatterer und Reibschalen mit rauerer Innenfläche zur Zerkleinerung von Wildgetreiden benutzt, ein vermutlich ältester Reibestein mit etwa 30.000 Jahren wurde in Australien gefunden, also lange vor der unsere Kultur beeinflussenden Neusteinzeit (Quelle *1). Das Bild links bzw. oben zeigt eine Reibschale und -steine, ca. 6.000 v. Chr. aus dem Wadi Tafassasset in der Sahara (*2). Waren es zunächst Wildgetreide, die etwa um 11.000 v. Chr. angepflanzt wurden, entstanden in der Folge durch Züchtung unsere heutigen Getreide Weizen, Roggen, Gerste und weitere. Ohne hier detailliert auf das zu vermahlende Korn einzugehen, ist beim Vermahlen von größter Bedeutung die Abtrennung aller Kornbestandteile, die einerseits für die mittelfristige Lagerung des Mehls, andererseits für den menschlichen Verzehr wichtig sind. Die Getreidekörner enthalten als wesentlichen Bestandteil für unsere Ernährung den Mehlkörper, der Stärke und in geringerem Umfang auch Eiweiß enthält, weiterhin den fetthaltigen Keimling, die miteinander verwachsene Samenschale und Fruchtwand sowie eine zwischen Mehlkörper und Schale liegende Aleuronschicht, die während des Kornwachstums die biologische Aufgabe hat, die innenliegenden Mehlkörperzellen zu bilden und während der Keimung den Keimling zu ernähren, siehe Bild rechts (*3) bzw. oben.

Ohne hier detailliert auf das zu vermahlende Korn einzugehen, ist beim Vermahlen von größter Bedeutung die Abtrennung aller Kornbestandteile, die einerseits für die mittelfristige Lagerung des Mehls, andererseits für den menschlichen Verzehr wichtig sind. Die Getreidekörner enthalten als wesentlichen Bestandteil für unsere Ernährung den Mehlkörper, der Stärke und in geringerem Umfang auch Eiweiß enthält, weiterhin den fetthaltigen Keimling, die miteinander verwachsene Samenschale und Fruchtwand sowie eine zwischen Mehlkörper und Schale liegende Aleuronschicht, die während des Kornwachstums die biologische Aufgabe hat, die innenliegenden Mehlkörperzellen zu bilden und während der Keimung den Keimling zu ernähren, siehe Bild rechts (*3) bzw. oben.  Bei Ausgrabungen des –

Bei Ausgrabungen des –