175 Jahre Lokomotivbau in Kassel

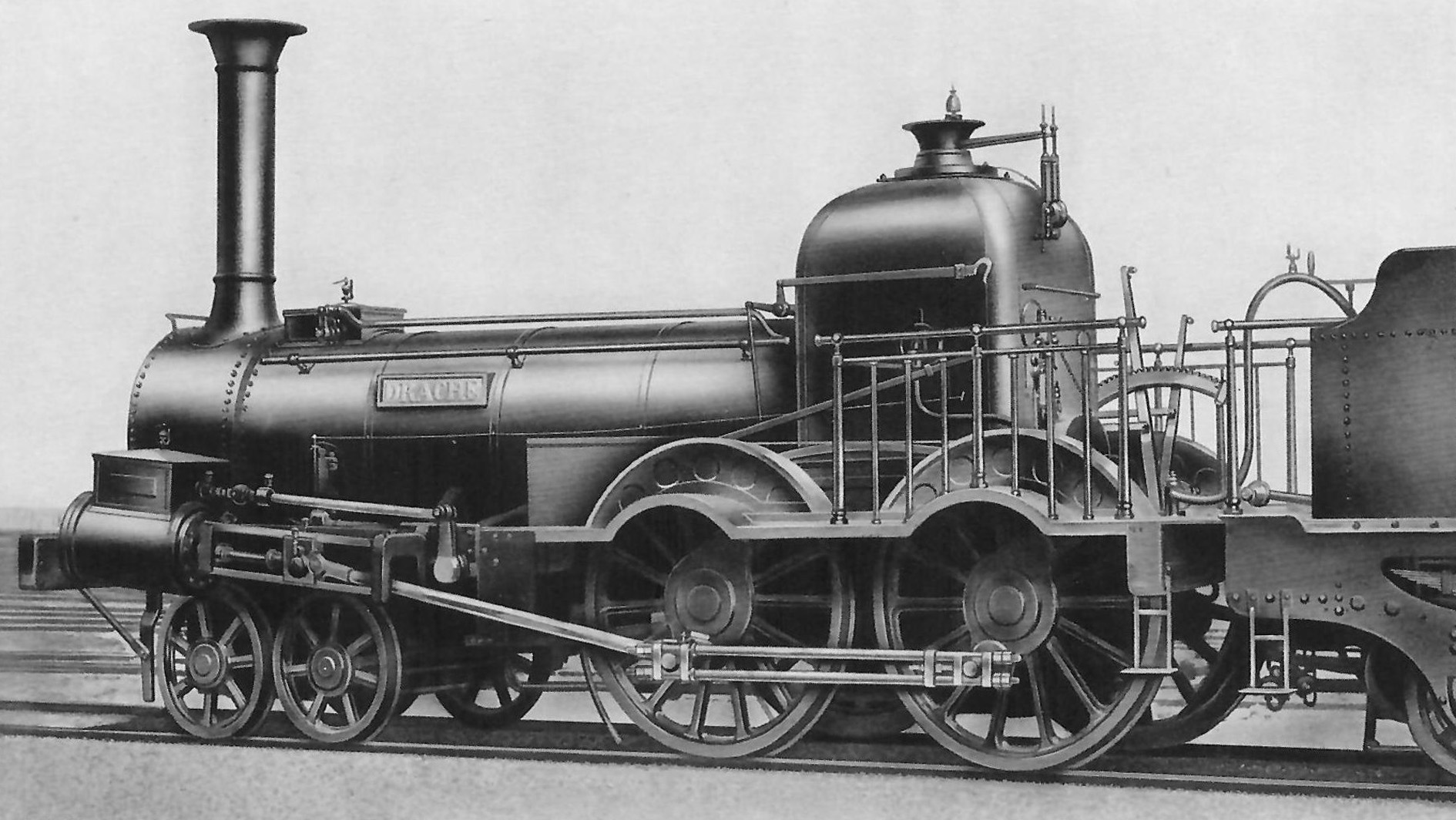

Die 1848 an die Friedrich-Wilhelms-Nordbahn ausgelieferte erste HENSCHEL-Lokomotive "DRACHE" in einer historischen Aufnahme (*2)

Am 29. Juli 1848, im Juli 2023 also vor 175 Jahren, wurde von der 1810 durch Vater Georg Christian und dem zweitältesten Sohn Werner gegründeten Fa. Henschel & Sohn die erste im Stammwerk am Holländischen Platz konstruierte und gebaute Dampflokomotive namens "DRACHE" ausgeliefert und damit eine – bis zum heutigen Tage andauernde – ausgesprochen langjährige Tradition des Lokomotivbaus in Kassel begründet. Dies ist für unser TECHNIK-MUSEUM KASSEL ein sehr bedeutender Anlass, die Lieferung mit dem Objekt des Monats Juli 2023 zu würdigen, nicht nur aus allgemein-historischer, sondern auch aufgrund der bedeutenden technik- und damit industriegeschichtlichen Bedeutung für die Region.

Bestimmt war diese Lokomotive für die Friedrich-Wilhelms-Nordbahn-Gesellschaft, einer zunächst von Bankhäusern in Frankfurt und Hanau getragenen und 1844 gegründeten Privatbahn. Benannt war die Bahn nach dem damals regierenden Kurprinzen Friedrich Wilhelm I. Er war nach dem Tod seines – faktisch seit 1831 abgedankten – Vaters Wilhelm II. in 1847 der letzte Kurfürst und Landesherr des Kurfürstentums Hessen, Zeit seines Lebens dem Absolutismus verpflichtet. Wie aber kam es zu dieser Friedrich-Wilhelms-Nordbahn? Und wer hier im damaligen "Cassel" war deren eifrigster Protagonist? Zwei Fragen, die wir aus Sicht des Autors und damit eines der Gründungsmitglieder des TMK e.V. beantworten wollen, allerdings nur in der "knappsten Form eines Objekt des Monats" nicht nur im ersten, sondern leider auch in den beiden folgenden Abschnitten zur Technik des "DRACHE" und zur Geschichte des Unternehmens Henschel & Sohn sowie seiner Nachfolgegesellschaften.

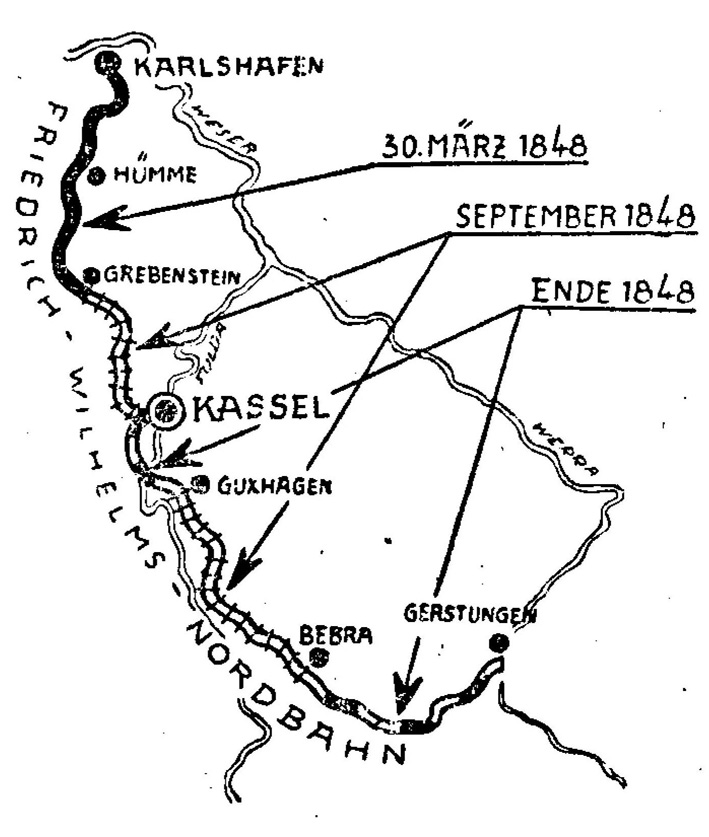

Mit sechs Kilometern Gleisen zwischen den bayerischen Orten Nürnberg und Fürth, der Übernahme des englischen Schienenabstands von 4ft + 81/2" (entspr. 1.435 mm), der aus England importierten Lokomotive "Adler" und dem englischen Lokomotivführer William Wilson begann 1835 die Geschichte der Eisenbahn im späteren Deutschland. Es folgte 1837 das erste Teilstück der Leipzig-Dresdner Eisenbahn, welche bis 1839 fertiggestellt wurde, und weitere Bahngesellschaften sowie deren Strecken schlossen sich an. So entstand Ende der 1830-er Jahre der Gedanke, Preußens Kernland über die sächsischen Kleinstaaten und Kurhessen mit dem preußischen Westfalen zu verbinden. Vom thüringischen Gerstungen kommend sollte die Strecke über Bebra, die Residenzstadt Cassel, Hofgeismar nach Haueda an der westfälischen Landesgrenze verlaufen und von Hümme einen Abzweig nach Carlshafen wegen des zwar besonders ge-, aber auch restlos überschätzten Weserhafens erhalten. Dieser Abzweig wurde später als Carlsbahn bezeichnet, die kurhessische Gesamtstrecke ohne den Abschnitt Hümme-Haueda gegen Ende des Jahres 1848 fertiggestellt bzw. 1849 mit dem Anschluss an Gerstungen eröffnet. 1849 erfolgte der Lückenschluss bis Haueda und 1851 zum westfälischen Warburg (Quelle *3, Grafik links bzw. oben *4).

Mit sechs Kilometern Gleisen zwischen den bayerischen Orten Nürnberg und Fürth, der Übernahme des englischen Schienenabstands von 4ft + 81/2" (entspr. 1.435 mm), der aus England importierten Lokomotive "Adler" und dem englischen Lokomotivführer William Wilson begann 1835 die Geschichte der Eisenbahn im späteren Deutschland. Es folgte 1837 das erste Teilstück der Leipzig-Dresdner Eisenbahn, welche bis 1839 fertiggestellt wurde, und weitere Bahngesellschaften sowie deren Strecken schlossen sich an. So entstand Ende der 1830-er Jahre der Gedanke, Preußens Kernland über die sächsischen Kleinstaaten und Kurhessen mit dem preußischen Westfalen zu verbinden. Vom thüringischen Gerstungen kommend sollte die Strecke über Bebra, die Residenzstadt Cassel, Hofgeismar nach Haueda an der westfälischen Landesgrenze verlaufen und von Hümme einen Abzweig nach Carlshafen wegen des zwar besonders ge-, aber auch restlos überschätzten Weserhafens erhalten. Dieser Abzweig wurde später als Carlsbahn bezeichnet, die kurhessische Gesamtstrecke ohne den Abschnitt Hümme-Haueda gegen Ende des Jahres 1848 fertiggestellt bzw. 1849 mit dem Anschluss an Gerstungen eröffnet. 1849 erfolgte der Lückenschluss bis Haueda und 1851 zum westfälischen Warburg (Quelle *3, Grafik links bzw. oben *4).

Der Kaufmann Kurt (Curt) Maybaum gründete im Jahr 1919 das Versandhaus Sigurd Gesellschaft mbH Kassel. In dessen Verkaufskatalogen wurde die Nähmaschine zwischen 1925 und 1928 zum Verkauf angeboten. Die zugekauften Nähmaschinen wurden mit einem „Sigurd“-Schriftzug und mit dem Logo, bestehend aus dem doppelten Hermeskopf, verziert.

Der Kaufmann Kurt (Curt) Maybaum gründete im Jahr 1919 das Versandhaus Sigurd Gesellschaft mbH Kassel. In dessen Verkaufskatalogen wurde die Nähmaschine zwischen 1925 und 1928 zum Verkauf angeboten. Die zugekauften Nähmaschinen wurden mit einem „Sigurd“-Schriftzug und mit dem Logo, bestehend aus dem doppelten Hermeskopf, verziert.