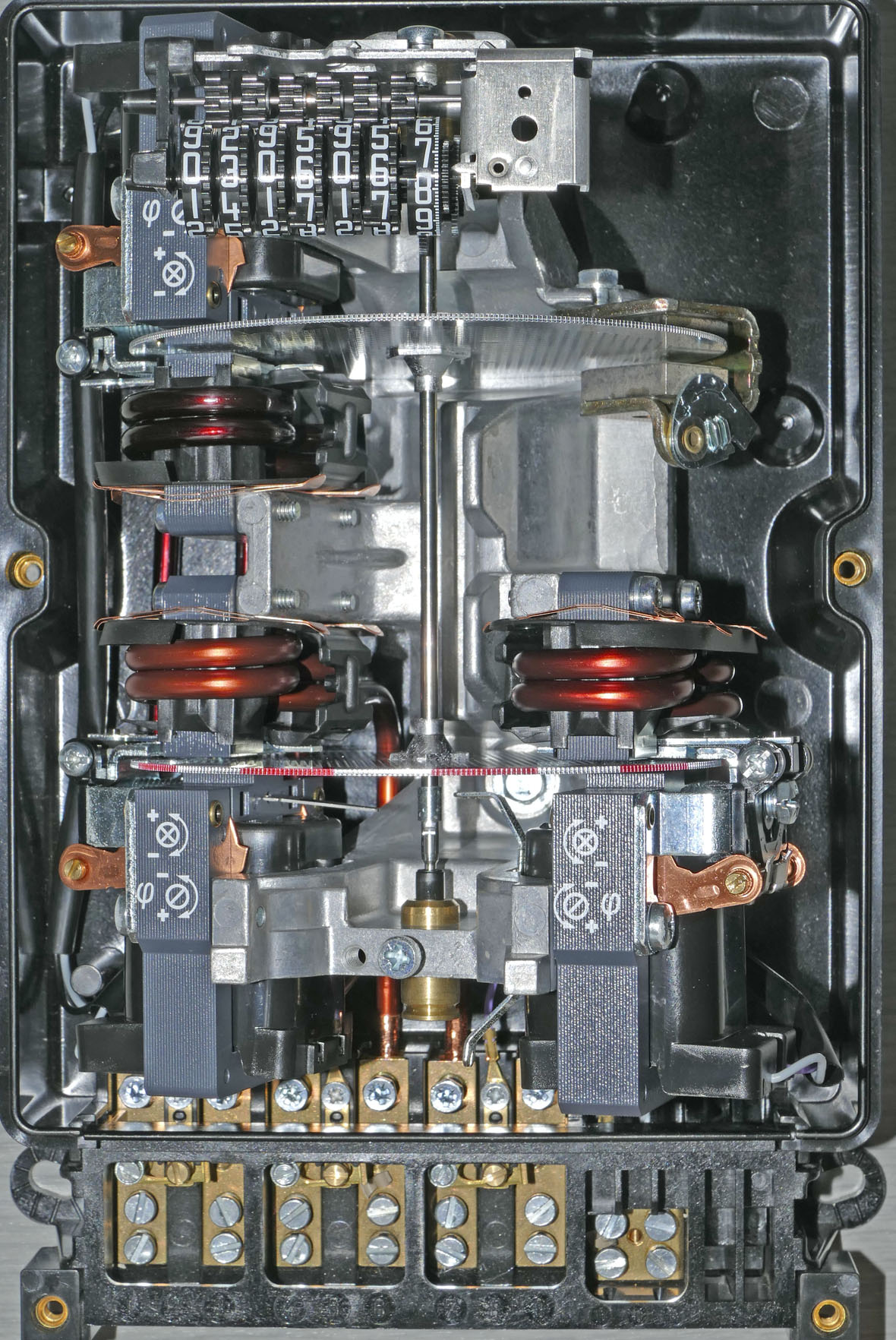

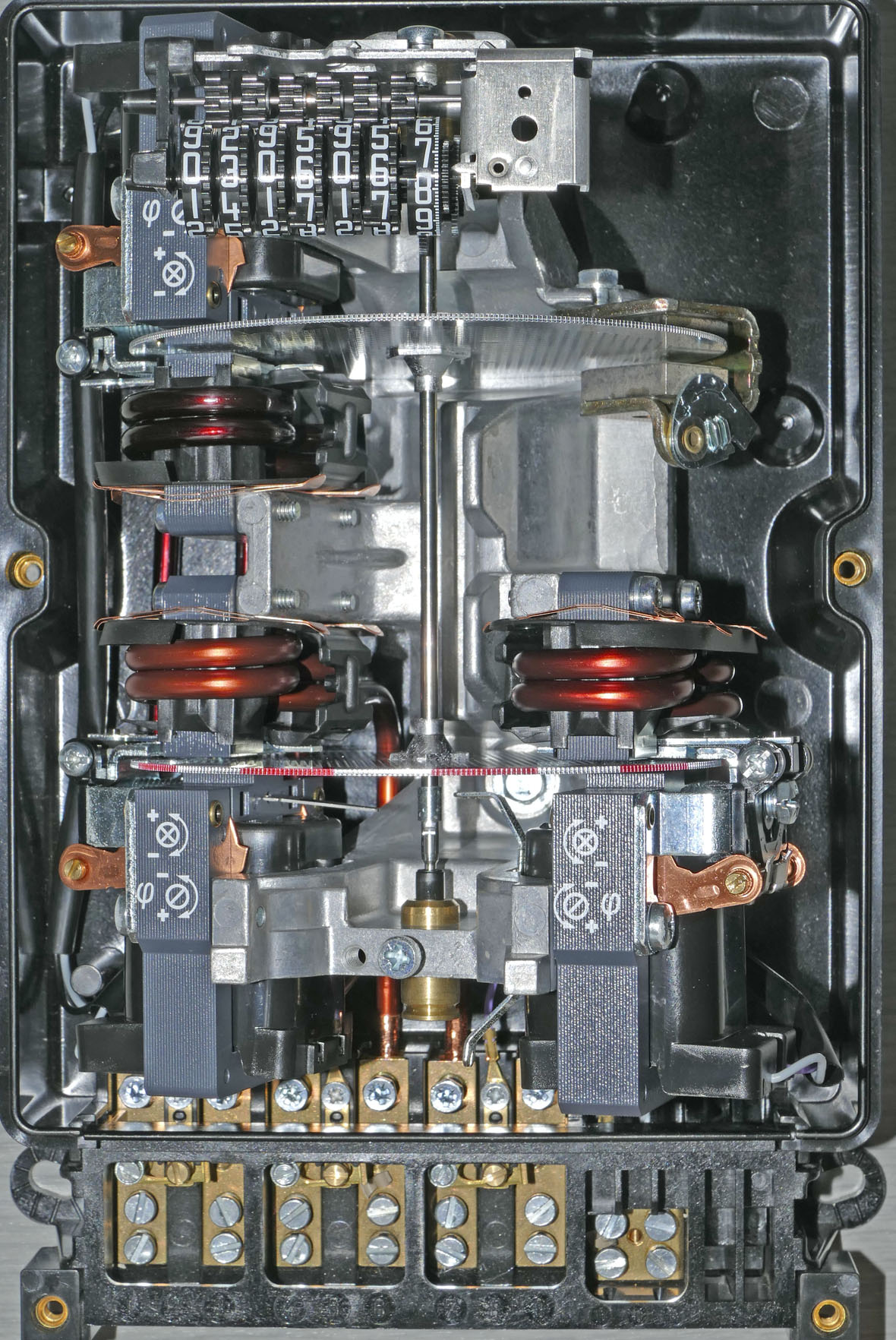

Wir werden sie bald vermissen, die "Schwarzen Stromzähler" in unseren häuslichen Verteilungen für den Strom. Denn eine EU-Verordnung schreibt – mit an den Stromverbrauch oder an eigene PV-Anlagen auf dem Hausdach gebundene terminliche Bedingungen – den Austausch gegen "intelligente Zähler" vor. Diese erfassen ohne bewegte Teile den Stromverbrauch vollelektronisch und übermitteln ihn auch noch an den Netzbetreiber bzw. Stromlieferanten zur Abrechnung. Aber noch ist es nicht so weit, denn aktuell gibt es noch technische Probleme und rechtliche Einwände.

Wir werden sie bald vermissen, die "Schwarzen Stromzähler" in unseren häuslichen Verteilungen für den Strom. Denn eine EU-Verordnung schreibt – mit an den Stromverbrauch oder an eigene PV-Anlagen auf dem Hausdach gebundene terminliche Bedingungen – den Austausch gegen "intelligente Zähler" vor. Diese erfassen ohne bewegte Teile den Stromverbrauch vollelektronisch und übermitteln ihn auch noch an den Netzbetreiber bzw. Stromlieferanten zur Abrechnung. Aber noch ist es nicht so weit, denn aktuell gibt es noch technische Probleme und rechtliche Einwände.

Jüngere werden irgendwann nicht mehr wissen, welche Bedeutung diese schwarzen Gehäuse mit der sich – durch ein Fenster sichtbaren – drehenden Scheibe haben. Daher nutzen Sie die Gelegenheit, sich bei uns im TMK über die Entstehungsgeschichte und die Wirkungsweise dieses Elektrizitätszählers zu informieren.

Sie funktionieren mit ihrer – sich je nach aktuellem Stromverbrauch langsamer oder schneller – drehenden Scheibe nach dem Induktionsprinzip. Nach ihrem Erfinder Galileo Ferraris (1847 – 1897), einem italienischen Physiker und Ingenieur, werden sie auch Ferraris-Zähler, die rotierende Scheibe auch Ferraris-Scheibe genannt.

Weiterlesen

Im Gegensatz zu Gleichstrom, der in Akkumulatoren gespeichert werden kann, muss die Erzeugung von Wechselstrom und damit auch des dreiphasigen Drehstroms stetig an den Verbrauch angepasst werden. Wird zu viel erzeugt steigt die Frequenz von 50 Hz in Europa (60 Hz in USA u. a.), wird zu wenig erzeugt sinkt sie. Bevor bei steigendem Bedarf ein weiterer Drehstrom-Synchrongenerator – angetrieben durch eine Dampf-, Wasser-, Gasturbine oder einen Motor – einem bestehenden Netz zugeschaltet werden darf muss dieser drei Bedingungen einhalten:

- Er muss die gleiche Frequenz erzeugen wie sie das Netz hat. Erreicht wird dies durch eine vorsichtige Drehzahlanpassung der antreibenden Maschine.

- Nachdem die Frequenzangleichung auf 50 Hz durch Veränderung der Energiezufuhr erreicht wurde muss der zuzuschaltende Generator auch die gleiche Spannung wie im vorhandenen Netz abgeben. Dies wird durch Veränderung der magnetischen Induktion des drehenden Polrades erreicht.

- Nach Angleichung von Frequenz und Spannung darf auch keine größere vor- oder nacheilende Phasenverschiebung des zuzuschaltenden Generators gegenüber dem Netz bestehen. Diese würde je nach Dimensionierung des Generators zu kurzzeitigen heftigen Ausgleichströmen bis hin zur Abschaltung führen. Eine Zusammenschaltung ist nur bei sehr kleinen Phasenverschiebungen zulässig, um Ausgleichsströme bei der zwangsläufig durch das starre Netz erzwungenen Synchronisierung zu vermeiden.

Weiterlesen

Wir werden sie bald vermissen, die "Schwarzen Stromzähler" in unseren häuslichen Verteilungen für den Strom. Denn eine EU-Verordnung schreibt – mit an den Stromverbrauch oder an eigene PV-Anlagen auf dem Hausdach gebundene terminliche Bedingungen – den Austausch gegen "intelligente Zähler" vor. Diese erfassen ohne bewegte Teile den Stromverbrauch vollelektronisch und übermitteln ihn auch noch an den Netzbetreiber bzw. Stromlieferanten zur Abrechnung. Aber noch ist es nicht so weit, denn aktuell gibt es noch technische Probleme und rechtliche Einwände.

Wir werden sie bald vermissen, die "Schwarzen Stromzähler" in unseren häuslichen Verteilungen für den Strom. Denn eine EU-Verordnung schreibt – mit an den Stromverbrauch oder an eigene PV-Anlagen auf dem Hausdach gebundene terminliche Bedingungen – den Austausch gegen "intelligente Zähler" vor. Diese erfassen ohne bewegte Teile den Stromverbrauch vollelektronisch und übermitteln ihn auch noch an den Netzbetreiber bzw. Stromlieferanten zur Abrechnung. Aber noch ist es nicht so weit, denn aktuell gibt es noch technische Probleme und rechtliche Einwände.