Im Zuge des ersten Motorisierungsprogramms der Reichswehr von 1926 wurde die Entwicklung von geländegängigen Dreiachslastkraftwagen mit einer Nutzlast von 3t gefordert. Neben Henschel waren an der Entwicklung Büssing und Krupp beteiligt.

Neben mittleren und schweren Lastkraftwagen für den kommerziellen Bereich entwickelte Henschel einen schweren Lastkraftwagen mit Allrad-Antrieb für schwierigstes Gelände. Der erstmals 1928 von Henschel ausgelieferte Lastwagen mit der Typenbezeichnung 33 B 1 wurde als geländegängiger Querfeldein-Wagen bezeichnet.

Mit dem Henschel Typ 33 hatte sich die Wehrmacht auf einen ersten Standardtyp festgelegt. Allein bei Henschel wurden von 1934 bis 1943 mindestens 11.234 Fahrgestelle hergestellt. Dazu kamen noch 3.870 Einheiten, die von Magirus mit Diesel-Motoren in Lizenz gefertigt wurden. Diese Stückzahl wurde von keinem anderen Hersteller in dieser Fahrzeugklasse gebaut. Dem entsprechend finden sich viele Spezialvarianten, bekannt sind 39.

Im Laufe der Jahre wurde das Fahrgestell mehrfach weiterentwickelt und vornehmlich an die Reichswehr und Wehrmacht geliefert. Ab 1934 wurde der Henschel Typ 33 D1 überarbeitet und eine grundlegend verbesserte Ausführung wurde hergestellt. Der Antrieb erfolgte nun über nur noch eine Gelenkwelle mit Durchtrieb zur zweiten Hinterachse.

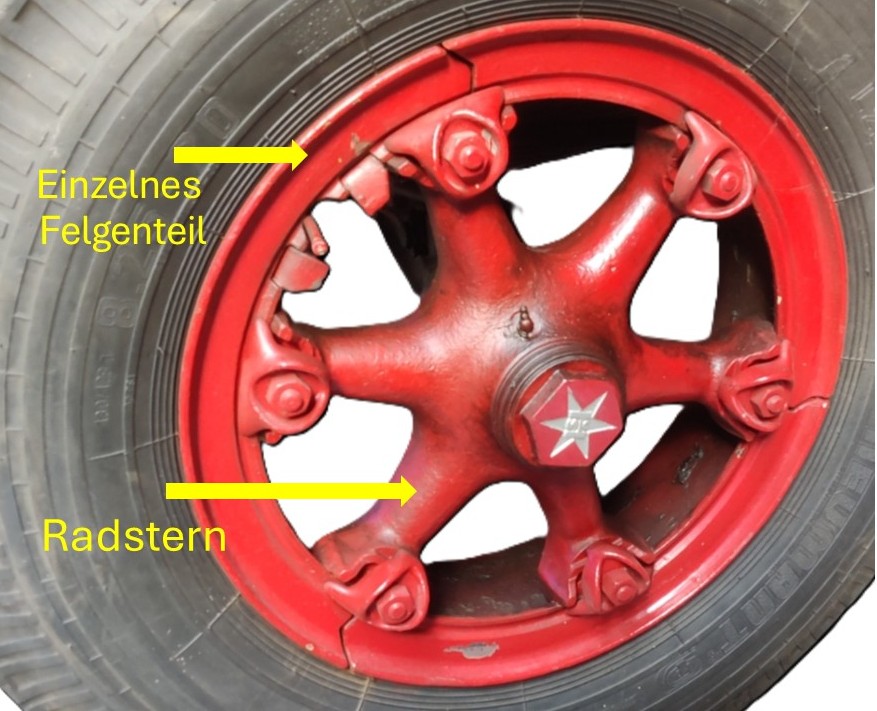

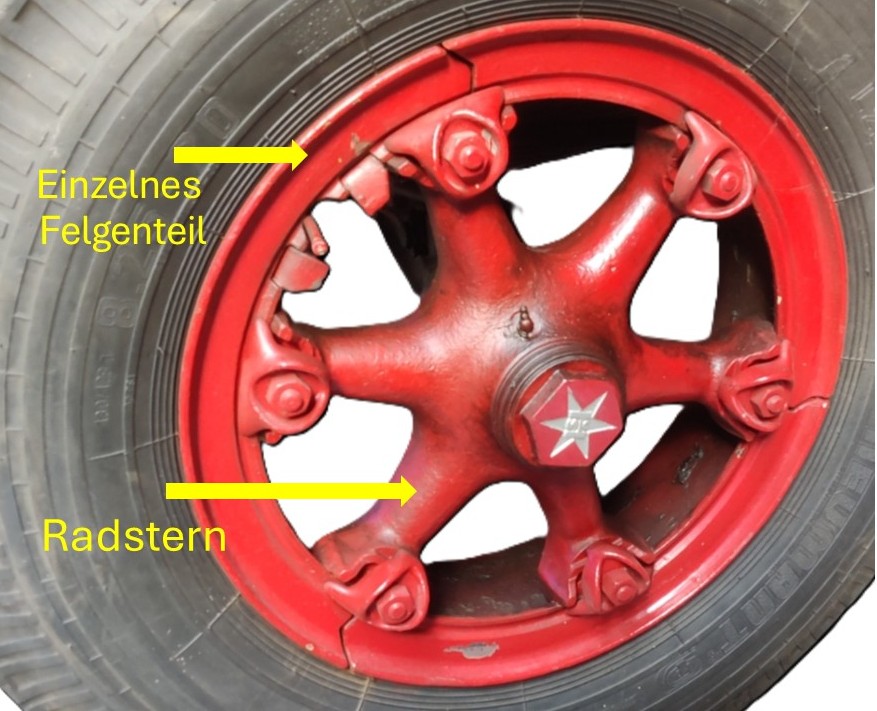

Der Radstand zwischen erster und zweiter Achse wurde von 3.400 auf 3.750 mm vergrößert und es kamen Trilex-Felgen zum Einsatz. Die Trilex-Felge ist eine dreiteilige Felge, deren Teile sich in den Reifen klemmen und mit dem Radstern verschraubt werden. Bei der Montage bleibt der Radstern auf der Achse. Bei Zwillingsbereifung kommt ein Zwischenring zum Einsatz, der als Abstandhalter fungiert. Kommt es zu einem Reifenschaden wird nur die Felge vom Radstern abgeschraubt. Die drei Felgenteile werden mit einer Brechstange auseinandergehebelt und können dann entnommen werden. Dies geschieht ohne maschinelle Hilfe. Nachteilig war, dass man immer einen Schlauch montieren musste, den man aber wiederum einfach vor Ort flicken konnte.

Weiterlesen

Handdruckspritzen sind die Vorgänger moderner Feuerlöschpumpen mit einer langen Entwicklungsgeschichte und wurden durch Muskelkraft betrieben.

Feuer war viele Jahrtausende eine Strafe Gottes, da man nicht in der Lage war, größeren Bränden Herr zu werden. Einzelne Personen, die mit Sand oder Wasser Feuer löschen wollten, waren damit meist überfordert und so hatte die Feuersbrunst Macht über die Menschen und ihr Besitztum. Schon in der Antike war man in der Lage, mit Katapulten brennende Pechkugeln mit verheerender Wirkung gegen Feinde abzufeuern, jedoch das Feuer selbst konnte man kaum bändigen, obwohl aus dieser Zeit erste organisatorische Löschhilfen übermittelt wurden.

Bereits 250 v. Chr. hatte der Grieche Ktesibios eine Doppelkolbenpumpe gebaut, mit der Wasser gefördert werden konnte (s. links). Erste Handdruckspritzen zur Brandbekämpfung stammen aus der Zeit um 1500, sie waren primitiv, unzuverlässig und hatten eine geringe Leistung (s. rechts).

Die Entwicklung zu leistungsfähigen und zuverlässigen Handdruckspritzen sollte noch weitere 250 Jahre dauern. Das Funktionsprinzip ist relativ einfach. Beim Betätigen des Pumpenhebels wird durch das Hochziehen oder Verschieben eines Kolbens im Pumpenzylinder ein Unterdruck erzeugt. Dadurch wird das Wasser durch ein Einlassventil in den Zylinder gesaugt. Wird der Pumpenhebel nach unten gedrückt, bewegt sich der Kolben, und das Einlassventil schließt sich. Gleichzeitig öffnet sich ein Auslassventil, wodurch das Wasser unter Druck in die Leitung oder den Auslass befördert wird. Durch gleichmäßiges Pumpen kann kontinuierlich Wasser gefördert werden. Die Ventile sorgen dafür, dass das Wasser nur in eine Richtung fließt. Pumpen mit dieser Technologie wurden vornehmlich im Bergbau für die Grubenentwässerung und zur Wasserförderung aus Brunnen genutzt. Eine Weiterentwicklung führte zu den Handdruck-Feuerspritzen für die Brandbekämpfung.

Die Arbeitsweise einer Handdruck-Feuerlöschpumpe basiert auf einem einfachen Prinzip: Wasser wird mithilfe einer manuellen Pumpe aus einem angebauten Behälter, angesaugt. Diese Pumpe wird durch Muskelkraft betrieben, indem Feuerwehrleute abwechselnd an den Hebeln der Spritze drücken und ziehen.

Dadurch wird Druck aufgebaut, der notwendig ist, das Wasser durch die Schläuche zu befördern und es in einem gezielten Wasserstrahl gegen das Feuer zu richten. Die Behälter der Handdruckspritzen wurden mit Blei, Kupfer, Zink oder Messing ausgeschlagen. Der Bottich musste laufend mit Wasser befüllt werden um die Pumpe im Betrieb zu halten.

Weiterlesen