Die Henschel Tankspritze Ts 2,5

Im Zuge des ersten Motorisierungsprogramms der Reichswehr von 1926 wurde die Entwicklung von geländegängigen Dreiachslastkraftwagen mit einer Nutzlast von 3t gefordert. Neben Henschel waren an der Entwicklung Büssing und Krupp beteiligt.

Neben mittleren und schweren Lastkraftwagen für den kommerziellen Bereich entwickelte Henschel einen schweren Lastkraftwagen mit Allrad-Antrieb für schwierigstes Gelände. Der erstmals 1928 von Henschel ausgelieferte Lastwagen mit der Typenbezeichnung 33 B 1 wurde als geländegängiger Querfeldein-Wagen bezeichnet.

Mit dem Henschel Typ 33 hatte sich die Wehrmacht auf einen ersten Standardtyp festgelegt. Allein bei Henschel wurden von 1934 bis 1943 mindestens 11.234 Fahrgestelle hergestellt. Dazu kamen noch 3.870 Einheiten, die von Magirus mit Diesel-Motoren in Lizenz gefertigt wurden. Diese Stückzahl wurde von keinem anderen Hersteller in dieser Fahrzeugklasse gebaut. Dem entsprechend finden sich viele Spezialvarianten, bekannt sind 39.

Im Laufe der Jahre wurde das Fahrgestell mehrfach weiterentwickelt und vornehmlich an die Reichswehr und Wehrmacht geliefert. Ab 1934 wurde der Henschel Typ 33 D1 überarbeitet und eine grundlegend verbesserte Ausführung wurde hergestellt. Der Antrieb erfolgte nun über nur noch eine Gelenkwelle mit Durchtrieb zur zweiten Hinterachse.

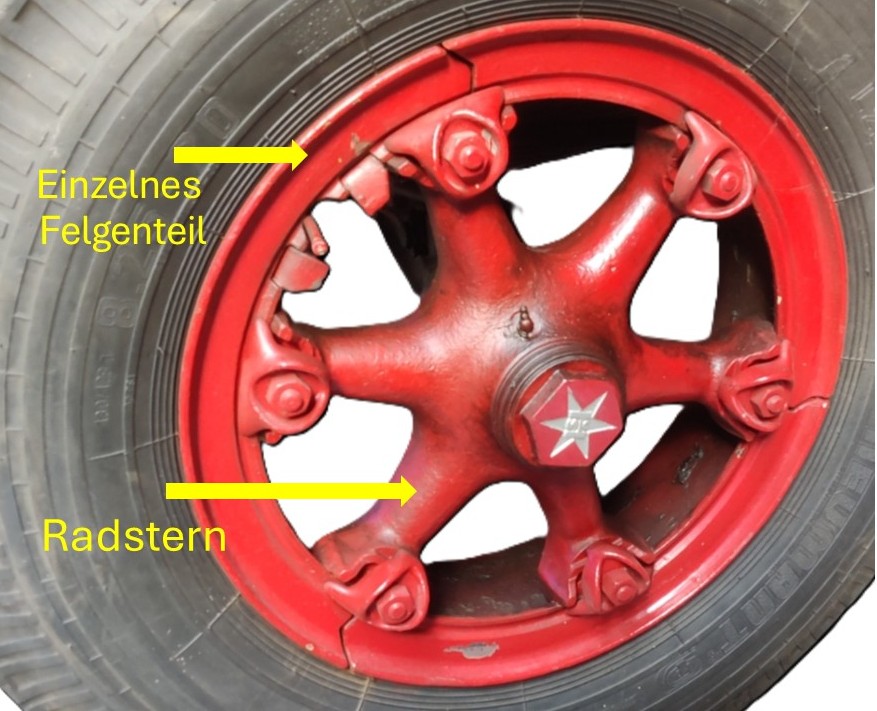

Der Radstand zwischen erster und zweiter Achse wurde von 3.400 auf 3.750 mm vergrößert und es kamen Trilex-Felgen zum Einsatz. Die Trilex-Felge ist eine dreiteilige Felge, deren Teile sich in den Reifen klemmen und mit dem Radstern verschraubt werden. Bei der Montage bleibt der Radstern auf der Achse. Bei Zwillingsbereifung kommt ein Zwischenring zum Einsatz, der als Abstandhalter fungiert. Kommt es zu einem Reifenschaden wird nur die Felge vom Radstern abgeschraubt. Die drei Felgenteile werden mit einer Brechstange auseinandergehebelt und können dann entnommen werden. Dies geschieht ohne maschinelle Hilfe. Nachteilig war, dass man immer einen Schlauch montieren musste, den man aber wiederum einfach vor Ort flicken konnte.

Verwendung des Fahrgestells für Feuerwehraufbauten

Mitte der Dreißigerjahre benötigte das neu gegründete Reichsluftfahrtministerium (RLM) leistungsfähige Feuerwehrfahrzeuge für die vielerorts errichteten Fliegerhorste. Hier wurde ein Löschgerät benötigt, dass Brände, bei Flugunfällen wirksam bekämpfen kann. Diese Fahrzeuge sollten laut Spezifikation Wasser und Schaummittel mitführen und mussten in der Lage sein, Löschschaum aus 3 Schaumrohren in 5 Sekunden nach dem Anhalten des Fahrzeuges auszubringen. Das Ergebnis des Entwicklungsprozesses war das als Kfz. 343, mit der Bezeichnung Flugfeldtankspritze Ts 2,5. Neben diesem in großen Stückzahlen hergestellten Fahrzeug 343, gab es noch wenige Einzelstücke, die für andere Verwendungen im Brandschutz genutzt wurden.

Bekannt sind ein Waldbrand Lösch-Fahrzeug, das auf dem Truppenübungsplatz Munster stationiert war. Man beachte die Frontscheibe, wo auf der Fahrerseite eine höhenverstellbare Scheibenheizung installiert war

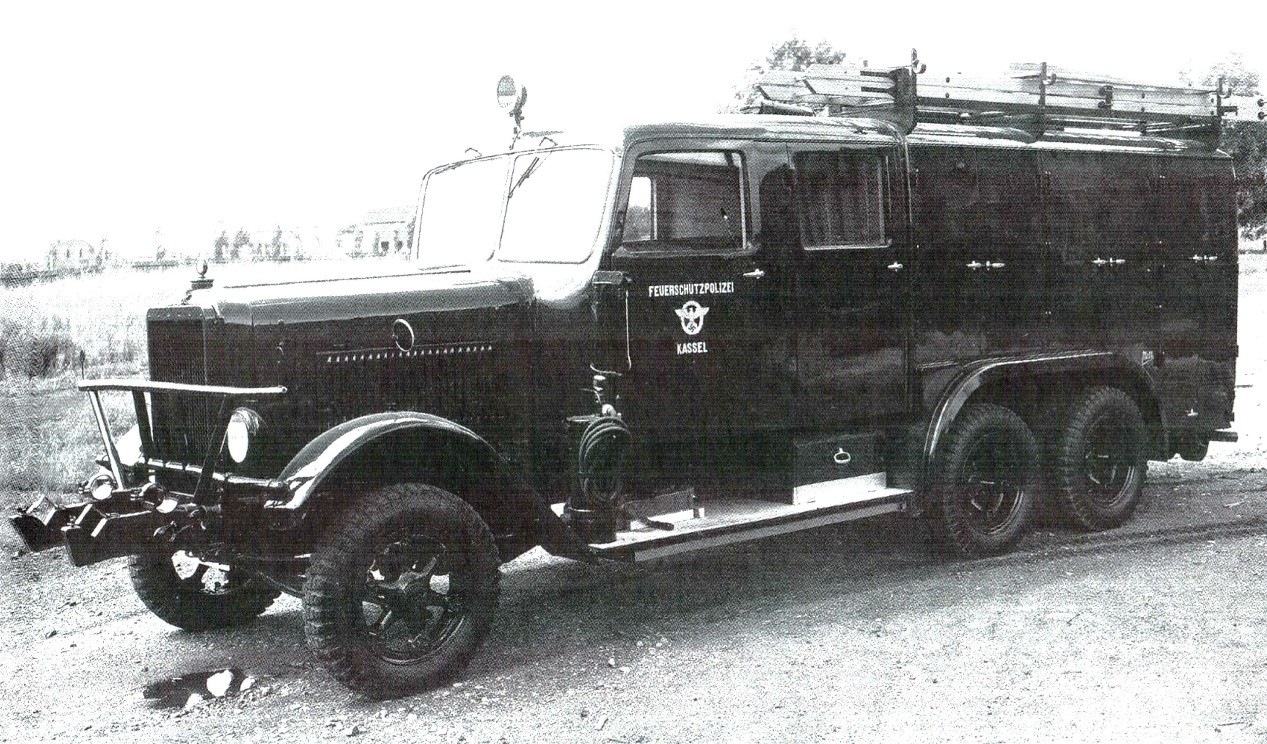

Ein weiteres Exemplar, einen Rüstwagen besaß die Kasseler Berufsfeuerwehr, der 1940 angeschafft wurde. Dieses Fahrzeug ist in den letzten Kriegstagen mit anderen Löschfahrzeugen von Kassel in die Oberpfalz verlegt worden, um nicht den Alliierten in die Hände zu fallen. Seitdem ist es verschollen.

Die Tankspritzen Ts – 2,5 wurden von der Luftwaffe vor und während des Zweiten Weltkrieges auf allen Kriegsschauplätzen, außer in Afrika, bis Kriegsende eingesetzt. Neben der Verwendung auf Feldflugplätzen kam das Löschfahrzeug auch bei einigen wenigen Werksfeuerwehren zum Einsatz. Trotz der vorgeschriebenen Verwendung von Dieselmotoren für Feuerwehrfahrzeuge wurde diese Tankspritze mit einem 126-PS-Vergasermotor ausgestattet, da Benzin auf allen Flugplätzen verfügbar war.

Die Feuerlöschausrüstung umfasste einen Doppelkammertank mit 2.500 Liter Wasser und 300 Liter Schaummittel. Eine zweistufige Kreiselpumpe FPV 25/8 (2.500 Liter pro Minute bei 8 bar Druck), befand sich an der Vorderseite des Fahrzeuges. Zwei 20 und einen 40 Meter langen Hochdruckschlauch, die auf stehenden Schlauchtrommeln für die drei Komet-Luftschaumrohre aufgewickelt waren, befanden sich im Bereich der Einstiegstüren. Weiterhin gehörten zur Ausstattung, eine 5 Meter lange Stahl-Klappleiter, ein zweiteiliger Rettungshaken, zwei Kohlensäure-Handfeuerlöscher und zwei Tetra-Feuerlöscher, sowie weitere Geräte. Tetra-Feuerlöscher beinhalten Tetrachlorkohlenstoff, dies war ein giftiges Löschmittel, das mittlerweile verboten wurde.

Bemerkenswert sind die Leistungsdaten dieses Fahrzeuges. Mit den im Tank mitgeführten 2.500 Litern Wasser und 300 Litern Schaummittel war man in der Lage, über die drei auf den vorderen Kotflügeln angebrachten Komet-Schaumrohre in nur 4,5 Minuten 42 m³ Löschschaum auszubringen. Bereits 5 Sekunden nach Stoppen des Fahrzeuges konnte Schaum gefördert werden.

Besonders innovativ war es, die Abgasanlage durch den Wassertank zu führen, um bei Frosttemperaturen mittels der Wärme der Abgase des Motors das Löschwasser vor dem Einfrieren zu schützen. Bei einigen Fahrzeugen, die im Russlandfeldzug eingesetzt waren, wurden statt der Hinterräder ein Kettenfahrwerk montiert, um bei weichen Böden nicht einzusinken.

Einen Auftrag für die Massenproduktion erhielt die Firma Metz in Karlsruhe, die 1936 die ersten Fahrzeuge mit der Bezeichnung Tankspritze Ts 2,5 auslieferte. 1938 folgte eine zweite Serie. 1940 fertigte auch Magirus in Ulm diese Fahrzeuge, die nun einen geschlossenen Mannschaftsraum hatten. Es wurden insgesamt 684 Tankspritzen auf dem Henschel FA 1 Fahrgestell gebaut. Ein viertes Baulos über weitere 110 Tankspritzen wurde auf dem Mercedes-Benz-Fahrgestell L 4500 S gefertigt, nachdem Henschel seine Lkw-Produktion 1942 an Sauerer nach Wien abgeben musste, da die Produktionsflächen in Kassel für die Herstellung des Kampfpanzers Tiger benötigt wurden. Vorgesehen war, dass jedes Fahrzeug einen Tankspritzenanhänger mitführte. Er war beladen mit 6 A-Saugschläuchen, 180 m B-Schläuchen und 345 m C-Schläuchen. Dazu kamen Strahlrohre und weiteres feuerwehrtechnisches Zubehör. Mindestens die B-Schläuche, vermutlich aber auch die C-Schläuche waren miteinander gekuppelt und konnten während der Fahrt seitlich aus dem Anhänger verlegt werden.

Offenbar gab es zwei verschiedene Ausführungen der Tankspritzenanhänger. In der Literatur und im Internet werden unterschiedliche Modelle genannt, die als „TS Ah 2,5“ und „TS Ah 2,5a“ bezeichnet werden. Auf historischen Fotos sieht man die Löschfahrzeuge überwiegend ohne Anhänger. Diese sollen meist nicht mitgeführt worden sein, wurden von anderen Fahrzeugen gezogen oder waren nicht vorhanden. Der Anhänger hatte den Nachteil, dass es schwierig war, damit rückwärts zu fahren, da er schmaler war wie die Zugmaschine und er erlaubte ebenfalls keine hohe Geschwindigkeit auf unebenem Gelände, wofür das Fahrgestell des Löschfahrzeuges konzipiert war. Die Farbgebung variierte. Die Ersten waren mit Sicherheit im Dunkelrot der Friedensausführung lackiert, auf den Feldflughäfen wurde das Luftwaffengrau verwendet. Inwieweit das Tannengrün der Feuerschutzpolizei zum Einsatz kam, ist nicht bekannt. Häufig soll es zu Kriegsbeginn oder in dessen weiterem Verlauf zu Umlackierungen gekommen sein.

1943 änderte das Reichsministerium des Innern und des Reichsluftfahrtministeriums die unterschiedlichen Bezeichnungen der Feuerwehrfahrzeuge. Ab diesem Zeitpunkt wurde aus dem Ts 2,5 das Tanklöschfahrzeug TLF 25. Die drei, bis dato gefertigte Baureihen wurden als TLF 25/36, TLF 25/38 oder TLF 25/40 bezeichnet, wobei die Zahl nach dem Schrägstrich das Jahr der Baureihe angab. Das hier vorgestellte Löschfahrzeug Ts 2,5 stammt aus der 2. Charge der 1938 bei Metz in Karlsruhe gebauten Fahrzeuge. Wo es eingesetzt wurde, ist nicht belegt, es wird vermutet, dass es auf einem Flugfeld in Hallein bei Salzburg in Österreich stationiert war. Hans Herrmann Trost, ehemaliger Brandinspektor der Gemeinde Fuldatal, hatte es 1985 in Österreich bei diesem Sammler entdeckt. Das Fahrzeug befand sich in einem völlig desolaten, fast schrottreifen Zustand, als er es dem Eigentümer abkaufte und nach Fuldatal/Ihringshausen überführte.

Hier begannen die Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr, das Fahrzeug zu restaurieren. Sie mussten ihre Vorhaben jedoch vorzeitig abbrechen, da die Halle, in der die Arbeiten stattfanden, für die Stationierung eines neuen, weiteren Löschfahrzeuges benötigt wurde. Der Kommandeur einer in Fuldatal/Rothwesten stationierten Bundeswehreinheit erhielt Kenntnis darüber. Er holte das Fahrzeug auf den ehemaligen Fliegerhorst Rothwesten in die Fritz-Erler-Kaserne und ließ es von Soldaten in deren Freizeit fertig aufarbeiten. Obwohl die begeisterten Fans in dieses Fahrzeuges 4000 Arbeitsstunden investierten, wurde nicht unbedingt darauf geachtet, den originalen Zustand zu erhalten. Einige Details lassen darauf schließen, dass auch früher an dem Fahrzeug schon Veränderungen durchgeführt wurden, so wurde die Metz-Vorbaupumpe durch eine Magirus-Pumpe ersetzt. Auch die Türen von Metz wurden gegen Türen aus einem späteren Baulos von Magirus getauscht. Nach Abschluss der Restaurierung wurde das Löschfahrzeug auf verschiedenen Veranstaltungen gezeigt, bevor es dem 2010 eröffneten Technik-Museum in Kassel als Leihgabe zur Verfügung gestellt wurde.

Einige Tankspritzen Ts 2,5 wurden erhalten und befinden sich in Museen wie z.B. im Motormuseum in Riga, im Feuerwehrmuseum Eisenhüttenstadt und im Technikmuseum in Kassel. In Tschechien existieren zwei weitere Exemplare, eins in Rot und das andere in Luftwaffengrau. Etliche Fahrzeuge überlebten die Kriegszeiten und wurden zum Teil bis in die Sechzigerjahre bei größeren Feuerwehren als Tanklöschfahrzeug eingesetzt. An diesen Fahrzeugen wurden meist größere Veränderungen vorgenommen. Hier sei die Berufsfeuerwehr Hannover genannt, die bis 1956 zwei Ts 2,5 im Einsatz hatte. Beide Fahrzeuge wurden 1940 gebaut.

Technische Daten des Löschfahrzeuges Henschel Type 33 FA 1

| Baujahr: | 1938 | |

| Aufbau: | Metz | |

| Motor: | Henschel Type 6, 6-Zylinder Benziner, 12.742 cm3 Hubraum, 126 PS | |

| Getriebe: | 5 / 1 - Gang | |

| Antrieb: | Allrad 6 x 4 | |

| Max. Geschwindigkeit: | 57 km/h | |

| Masse: | Leermasse 6,7 t, Gesamtmasse 10,2 t | |

| Radstand: | 3.750 + 1.100 mm | |

| Löschmittel: | Doppeltank mit 2.500 l Wasser, 300 l Schaummittel | |

| Ausbringung: | 42 m3 in 4,5 min. aus 3 Komet-Schaumrohren | |

| Entlüftung: | Kapselschieberpumpe | |

| Besatzung: | 1 / 4 Personen |

Neben den hier beschriebenen und erwähnten Henschel-Löschfahrzeugen gab es nur wenige andere Feuerwehrfahrzuge die auf einem Henschel-Fahrgestellt aufgebaut waren. Über diese wird zu einem späteren Zeitpunkt berichtet.

Text und nicht bes. gekennz. Bilder: Jochen Spier, TMK

Hier finden Sie eine verlinkte Auflistung unserer seit Oktober 2020 vorgestellten Objekte des Monats.

------------------------------------------------

Quellen:

Bücher

- Oswald Feuerwehrfahrzeuge, Motorbuchverlag,

- Typenkompass Henschel Lastwagen 1925-1974, W. H. Gebhardt

- Feuerwehr Typenbuch 1900-1945 von Udo Paulitz

- Henschelstern, Werkszeitschrift der Firma Henschel

Internet

- Web-Seite Fahrzeuge der Wehrmacht

Fotos

- Militärfahrzeug, Foto Volker Suhany Wetzlar, aufgenommen im Militärmuseum Teneriffa.

- Waldbrandlöschfahrzeug, Scan aus dem Buch: Feuerwehr Typenbuch 1900-1945 Udo Paulitz

- Rüstwagen der Feuerlöschpolizei Kassel: aus dem Buch 100 Jahre Berufsfeuerwehr Kassel