Die Turbinen der "Wilhelmsmühle" und die "Turbinenanlage am unteren Stauweiher" in Züschen

Nach dem "Energieerhaltungssatz" (auch "Gesetz von der Erhaltung der Energie" genannt) kann Energie nicht im eigentlichen Wortsinn "erzeugt", sondern lediglich von einer Form in eine andere Form umgewandelt werden. So wird z.B. die chemisch gebundene Energie in Braun- oder Steinkohle durch Verbrennung in Wärme zur "Erzeugung" von Dampf zum Antrieb von Lokomotiven wie dem hier ausgestellten "DRACHE" von Henschel oder der Hilfs-Dampfturbine von AEG zum Antrieb einer Kesselspeisepumpe umgewandelt. Oder es wurde die ebenfalls chemisch gebundene Energie von Dieselkraftstoff aus Erdöl zur Zündung und damit Antrieb des Henschel-Motors in dem ebenfalls hier ausgestellten Netzersatzaggregat zur "Stromerzeugung" bei Stromausfall im Kreis-Krankenhaus Wolfhagen umgewandelt.

Wasserturbinen nutzen, wie die über Jahrhunderte verwendeten ober- und unterschlächtigen Wasserräder, je nach Typ in unterschiedlichen Anteilen die kinetische Energie fließenden Wassers (Bewegungsenergie) und die potentielle Energie aus dem Höhenunterschied zwischen dem Oberwasser (Speicherbecken oder Fließgewässer-Aufstau) und dem Unterwasser. Wenn damit elektrische Energie gewonnen ("erzeugt") wird, spricht man von Wasserkraftanlagen (WKA).

Im TMK stellen wir interessierten Besuchern kostenfrei einen über QR-Code herunterladbaren Artikel zur prinzipiellen Ausführung der Francis-Turbine und im Detail zu den beiden WKA am "oberen ..." und "unteren Stauweiher" an der Elbe mit Zeichnungen und einer Leistungsberechnung zur Verfügung. Dieser überschreitet den Umfang eines Internetartikels deutlich, daher übernehmen wir hier aus dem Artikeln nur Auszüge.

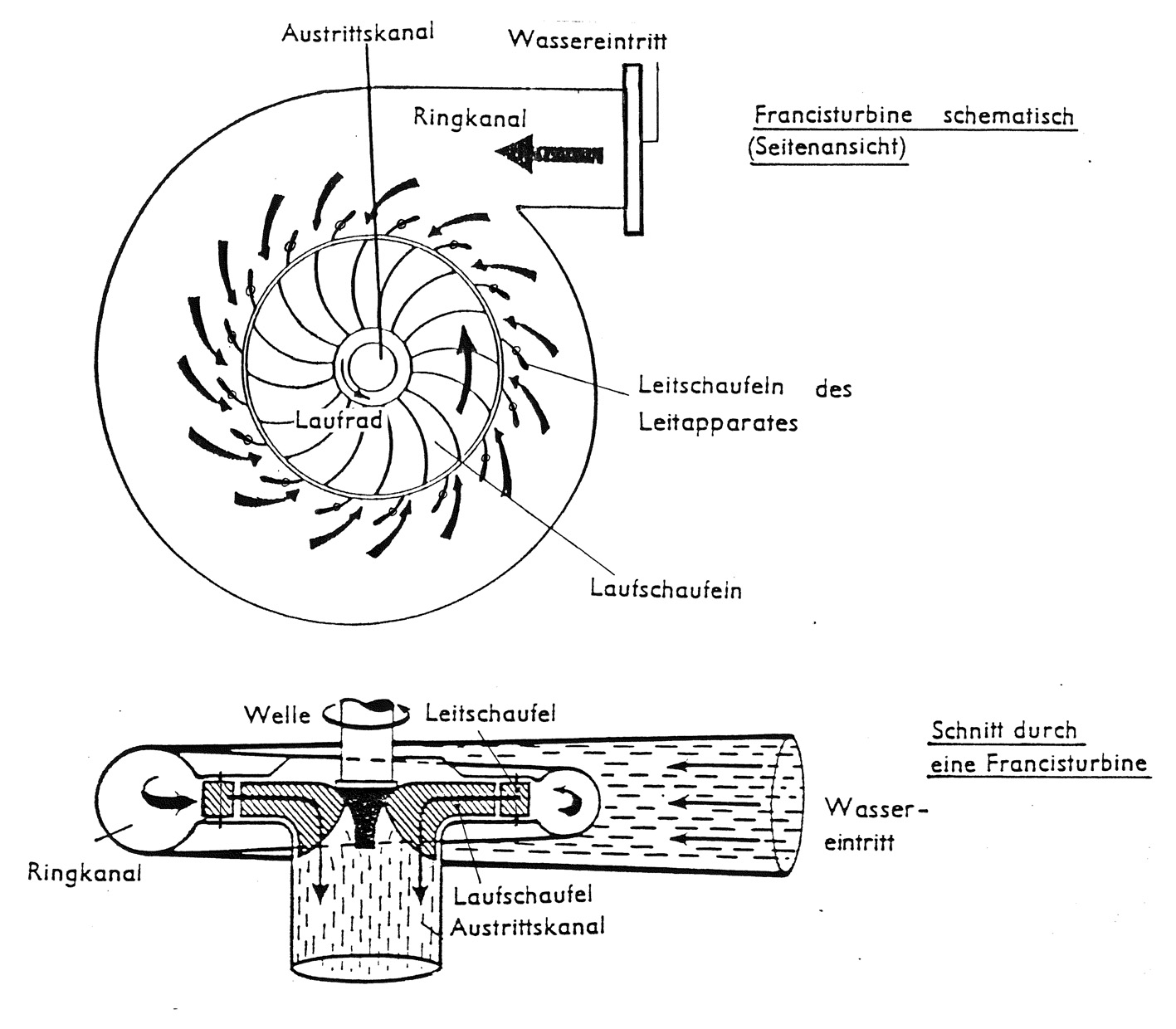

Das bei unserem Exponat einer Francis-Turbine zur Stromerzeugung benötigte Wasser trifft, vom Oberwasser über den Turbineneinlauf (s. "1" im Bild rechts bzw. oben, Quelle *1) und die sich bis zu ihrem hinteren Ende unter "1" verjüngende Einlaufschnecke "2" kommend, korrekter "Einlaufspirale" genannt, tangential auf die verstellbaren Leitschaufeln "3" des Leitapparates, und strömt radial auf das Laufrad "4", welche als Überdruckturbine den am Wassereintritt vor den horizontal rotierenden Schaufeln höchsten Druck bis zum Austritt in den axialen Turbinenauslauf "5" abbaut. Am Laufrad übergibt das Wasser seine Energie aus Fallhöhe und Menge auf dessen Schaufeln und verlässt axial abströmend die Francis-Turbine über den Turbinenauslauf "5" in das Unterwasser. Das Laufrad "4" wird durch das fließende Wasser in Drehung versetzt und übergibt die Rotationsenergie über die Turbinenwelle "6" an den Generator, im Fall der WKA "Wilhelmsmühle" mit ihrem 8-poligen Generator für 50 Hz über Riementriebe mit einer Übersetzung auf 750 U/min.

Das bei unserem Exponat einer Francis-Turbine zur Stromerzeugung benötigte Wasser trifft, vom Oberwasser über den Turbineneinlauf (s. "1" im Bild rechts bzw. oben, Quelle *1) und die sich bis zu ihrem hinteren Ende unter "1" verjüngende Einlaufschnecke "2" kommend, korrekter "Einlaufspirale" genannt, tangential auf die verstellbaren Leitschaufeln "3" des Leitapparates, und strömt radial auf das Laufrad "4", welche als Überdruckturbine den am Wassereintritt vor den horizontal rotierenden Schaufeln höchsten Druck bis zum Austritt in den axialen Turbinenauslauf "5" abbaut. Am Laufrad übergibt das Wasser seine Energie aus Fallhöhe und Menge auf dessen Schaufeln und verlässt axial abströmend die Francis-Turbine über den Turbinenauslauf "5" in das Unterwasser. Das Laufrad "4" wird durch das fließende Wasser in Drehung versetzt und übergibt die Rotationsenergie über die Turbinenwelle "6" an den Generator, im Fall der WKA "Wilhelmsmühle" mit ihrem 8-poligen Generator für 50 Hz über Riementriebe mit einer Übersetzung auf 750 U/min.

Über die Arbeitsweise einer Francis-Turbine und des Drehzahlreglers (s. Artikel "Der Fliehkraft-Drehzahlregler der »Wilhelmsmühle« in Züschen" ) hatte sich vor oder während der ersten Ausstellung der WKA-Komponenten in der Orangerie in den 1990-er Jahren auch der ehemalige Mitarbeiter der heutigen Hessen Kassel Heritage (HKH) Dipl.-Ing. Karl-Wilhelm Schötteldreyer Gedanken gemacht, wahrscheinlich zur Präsentation am Exponat. Diese Unterlagen wurden uns – zusammen mit den Exponaten Francis-Turbine, Drehzahlregler, Drehstrom-Generator, Marmor-Schalttafeln, Umformersatz und Teilen der Akkumulator-Anlagen – übergeben und sind es wert, hier zumindest auszugsweise dokumentiert zu werden, evtl. noch detaillierter in den downloadbaren Artikeln im TMK. Herr Schötteldreyer zeichnete und schrieb hierzu:

"Die Francisturbine wandelt die Bewegungsenergie der Wasserströmung in drehende mechanische Bewegung (des Turbinen-Laufrades) um. Das Laufrad dreht sich mit der Turbinenwelle. Diese trieb über Riemenscheiben und lederne Flachriemen sowohl eine Transmissionswelle als auch den Turbinenregler an. Die Transmissionswelle hatte eine Verteilungsfunktion (ähnlich den heutigen Mehrfachsteckdosen); von ihr aus wurde über Flachriemen neben den Holzbearbeitungsmaschinen auch der Drehstromgenerator angetrieben. Das Laufrad der Francisturbine wird infolge der Umlenkung der Wasserströmung (durch die Krümmung der Turbinenschaufeln) in eine Drehbewegung versetzt. Die Turbine ist von einem Ringkanal (Einlaufspirale) umgeben, durch den das vom Obergraben eintretende Druckwasser, vorbei an den verstellbaren Leitschaufeln, an den Außenrand des Laufrades gelangt.

"Die Francisturbine wandelt die Bewegungsenergie der Wasserströmung in drehende mechanische Bewegung (des Turbinen-Laufrades) um. Das Laufrad dreht sich mit der Turbinenwelle. Diese trieb über Riemenscheiben und lederne Flachriemen sowohl eine Transmissionswelle als auch den Turbinenregler an. Die Transmissionswelle hatte eine Verteilungsfunktion (ähnlich den heutigen Mehrfachsteckdosen); von ihr aus wurde über Flachriemen neben den Holzbearbeitungsmaschinen auch der Drehstromgenerator angetrieben. Das Laufrad der Francisturbine wird infolge der Umlenkung der Wasserströmung (durch die Krümmung der Turbinenschaufeln) in eine Drehbewegung versetzt. Die Turbine ist von einem Ringkanal (Einlaufspirale) umgeben, durch den das vom Obergraben eintretende Druckwasser, vorbei an den verstellbaren Leitschaufeln, an den Außenrand des Laufrades gelangt.

Dann durchläuft es dieses radial, d.h. von außen her zum Mittelpunkt, wobei es durch die gekrümmten Schaufeln umgelenkt wird (Radialturbine). In der Mitte verläßt das Wasser die Turbine nahezu im rechten Winkel zur Einlaufströmung und gelangt durch den Saugschlauch in den Untergraben. Die Einlaufspirale soll für eine möglichst wirbelfreie Zuströmung des Druckwassers sorgen und so den hydraulischen Wirkungsgrad (ein Maß für die Ausnutzung der Wasserströmung) verbessern. Ihre Form mit der zunehmenden Querschnittsverkleinerung ergibt sich aus der Überlegung, daß das zulaufende Wasser rings um die Turbine jeweils um den Betrag abnimmt, der zwischen zwei Leitschaufeln dem Laufrad bereits zugeflossen ist.

Die verstellbaren Leitschaufeln geben der Wasserströmung die Richtung auf das Laufrad, wodurch eine verlustbehaftete Wirbelbildung weitgehend vermieden wird. Durch die Leitschaufelverstellung ist mit Hilfe des Turbinenreglers eine den Schwankungen des Wasserstandes und der Belastung entsprechende Regelung möglich. Die Turbine kann durch Verstellung auch völlig geschlossen und somit stillgesetzt werden. Der Saugschlauch, dessen maßgenaue Form von wesentlicher Bedeutung für den hydraulischen Wirkungsgrad der Wasserturbine ist, ermöglicht die Ausnutzung der restlichen Fallhöhe des Wassers zwischen Turbine und Unterwasserspiegel" (Zitat und Abbildungen, Quelle *2).

Da an unserem TMK-Exponat von den verstellbaren Leitschaufeln nur der äußere Verstellmechanismus sichtbar ist, rechts bzw. oben eine aus zwei Teilbildern montierte Abbildung (Quelle *3) einer Francis-Turbine mit aufgeschnittenem Turbinengehäuse und Turbinenauslauf. Im linken Teilbild sind die Leitschaufeln praktisch geschlossen, aber nicht dicht. Die Turbine wird nicht anlaufen, aber Wasser sickert in geringen Mengen hindurch, was nur durch einen geschlossenen Oberwasserschieber bzw. Kugelhahnverschluss verhindert werden kann. Dies ist in Kraftwerken Standard, so z.B. bei den Pumpspeicher-Kraftwerken Waldeck I mit stehenden und II mit liegenden Francis-Turbinen, aber nicht in kleinen Anlagen wie der Energieversorgung von "Rittergut Züschen" und "Schloss Garvensburg". Oben rechts sind die Leitschaufeln geöffnet, der tangentiale Wassereinlauf aus der nicht sichtbaren Einlaufschnecke auf das Laufrad ist gut erkennbar.

Da an unserem TMK-Exponat von den verstellbaren Leitschaufeln nur der äußere Verstellmechanismus sichtbar ist, rechts bzw. oben eine aus zwei Teilbildern montierte Abbildung (Quelle *3) einer Francis-Turbine mit aufgeschnittenem Turbinengehäuse und Turbinenauslauf. Im linken Teilbild sind die Leitschaufeln praktisch geschlossen, aber nicht dicht. Die Turbine wird nicht anlaufen, aber Wasser sickert in geringen Mengen hindurch, was nur durch einen geschlossenen Oberwasserschieber bzw. Kugelhahnverschluss verhindert werden kann. Dies ist in Kraftwerken Standard, so z.B. bei den Pumpspeicher-Kraftwerken Waldeck I mit stehenden und II mit liegenden Francis-Turbinen, aber nicht in kleinen Anlagen wie der Energieversorgung von "Rittergut Züschen" und "Schloss Garvensburg". Oben rechts sind die Leitschaufeln geöffnet, der tangentiale Wassereinlauf aus der nicht sichtbaren Einlaufschnecke auf das Laufrad ist gut erkennbar.

Nach Übergabe der WKA-Komponenten durch HKH standen außer den in 2023 vom Staatsarchiv Marburg erhaltenen und dort aufbewahrten wasserrechtlichen Dokumenten aus den Jahren 1930 – 1934 und dem wesentlich späteren Schriftverkehr (1960-/1970-er Jahre) kaum Unterlagen über die tatsächliche Ausführung der gesamten Wasserkraftanlage, also einschl. Generatoranordnung und zugehöriger Schalttafel zur Verfügung. Dies ließ viele Fragen offen, bis wesentlich später eine nie realisierte "Project-Zeichnung" auftauchte und damit letzte Zweifel beseitigte:

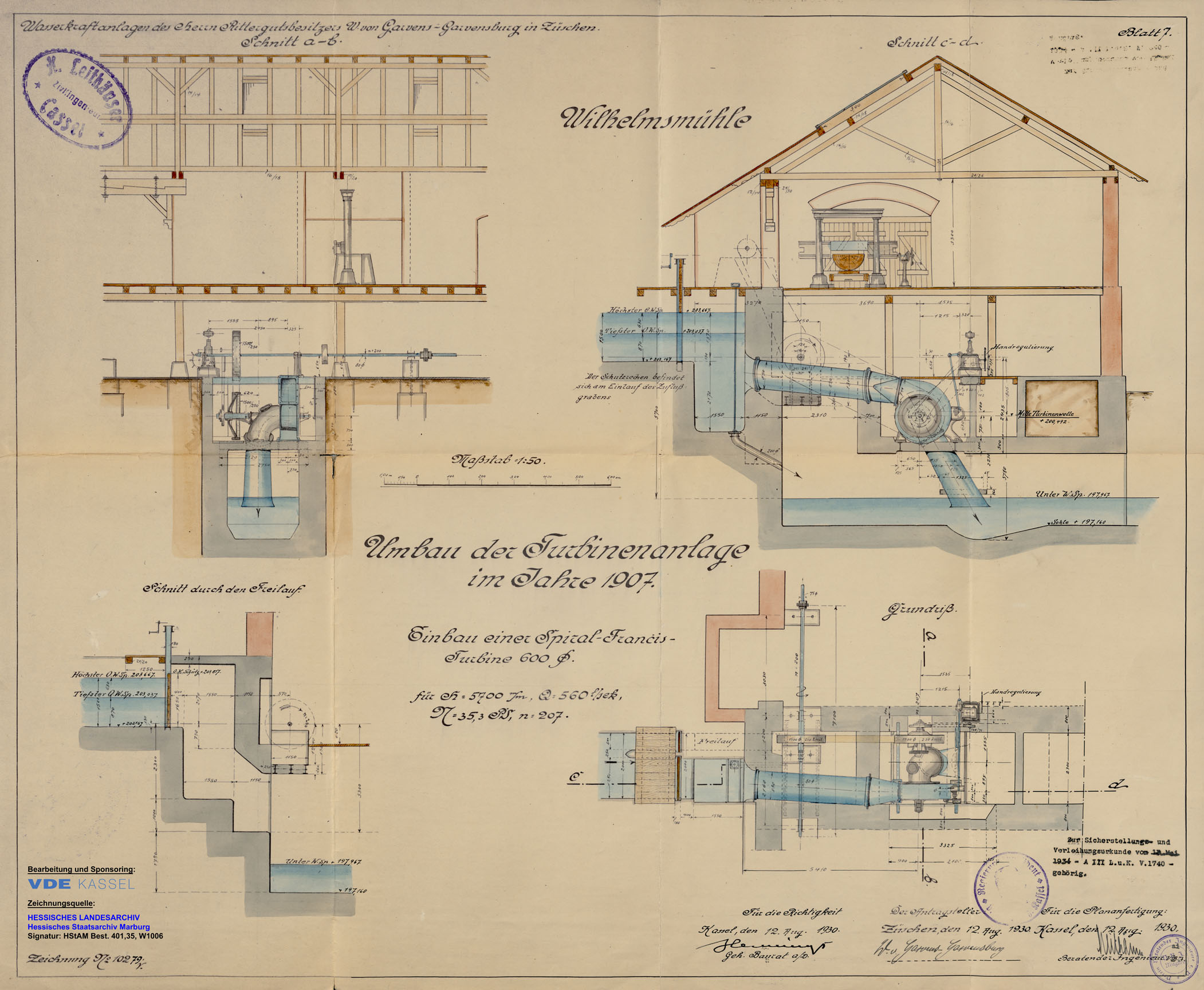

- Es gab die WKA "Wilhelmsmühle" am "oberen Stauweiher" aus 1893, zunächst mit einer flachliegenden Knop-Turbine (Fa. Briegleb, Hansen & Co. (BHC), Gotha) mit – damaliger Verbreitung entsprechend – einem Gleichstrom-Dynamo. Die Turbine wurde mindestens zweimal ausgetauscht, davon 1907/08 gemäß nachfolgender Zeichnung durch eine Francis-Turbine von vermutlich ebenfalls BHC, ca. 1932 – 1935 ebenfalls durch eine Francis-Turbine eines zunächst unbekannten Herstellers. Vermutlich ab 1898, spätestens jedoch 1903 wurde der Gleichstrom-Dynamo durch einen dreiphasigen Wechselstrom-Generator (Drehstrom-Generator) mit 20 kVA, 16 kW bzw. evtl. 25 kVA, 20 kW und 500 V, 50 Hz,ersetzt (s. Details hierzu im Artikel "Berechnungen und Informationen zu Turbinen und Generatoren"), welcher elektrische Energie an "Rittergut Züschen" und "Schloss Garvensburg" lieferte.

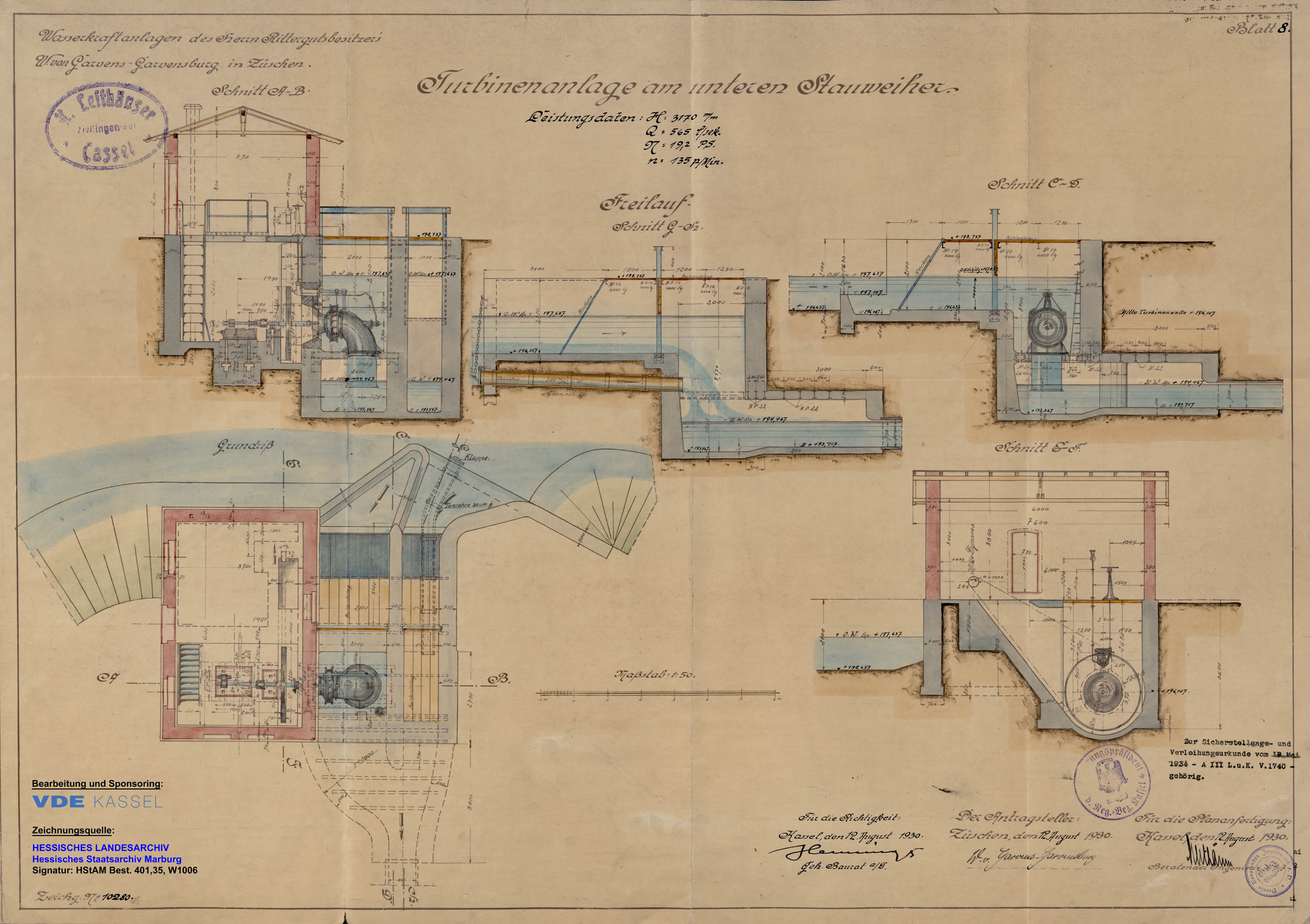

- Und es gab die WKA am "unteren Stauweiher" aus 1908, ebenfalls Drehstrom mit kleinerer Leistung für den Sägebetrieb in der "Wilhelmsmühle" liefernd. Da von letzterer Anlage (evtl. bis auf eine kleine Marmor-Schalttafel) keinerlei Komponenten erhalten sind erläutern wir diese in knapper Form nur in den im TMK über QR-Code herunterladbaren Artikeln, stellen aber auf dieser Seite unten den Plan vor.

Die 1930 zur Sicherstellung bzw. (Neu-)Verleihung der ehemals waldeckischen Wasserrechte an der nordhessischen "Elbe" vom Kasseler Ingenieurbüro H. Leithäuser erstellte Zeichnung mit Wasserführung und Turbine mit Drehzahlregelung, jedoch ohne Darstellung von Generator und zugehöriger Schalttafel (Quelle *5)

Einen kleinen Schwarz-Weiß-Ausschnitt der Zeichnung zum "Umbau der Turbinenanlage im Jahre 1907" (oben rechts mit "Schnitt c - d" gekennzeichnet) hatten wir in 2023 mit weiteren Unterlagen erhalten, aber dieser Ausschnitt warf mehr Fragen als Antworten auf. Denn die Darstellung stimmte nicht mit unserem Exponat überein. Mit der aus Marburg erhaltenen Zeichnung wurde klar: Unser Exponat muss später als 1907 installiert worden sein. Woran machten wir das fest? Lassen Sie es sich im TMK erläutern!

Zur Einstimmung auf einen Museumsbesuch hier noch einige Detailaufnahmen:

Ein tiefer Blick in den "Schlund" der Francis-Wasserturbine: Durch den kreisförmigen Anschlussflansch strömt das Wasser mit bis zu 565 Litern je Sekunde in die Spirale, welche sich von oben bis zum unteren Abschluss entsprechend dem radialen Fluss über die Leitschaufeln auf das Laufrad gleichmäßig verjüngt. Die orangefarbenen Teile sind die verstellbaren Leitschaufeln, die beiden roten Teile sind die die Schaufeln am Laufrad. Dass das fließende Wasser auf die Schaufeln Kräfte ausübt ist an den Verformungen zu erkennen.

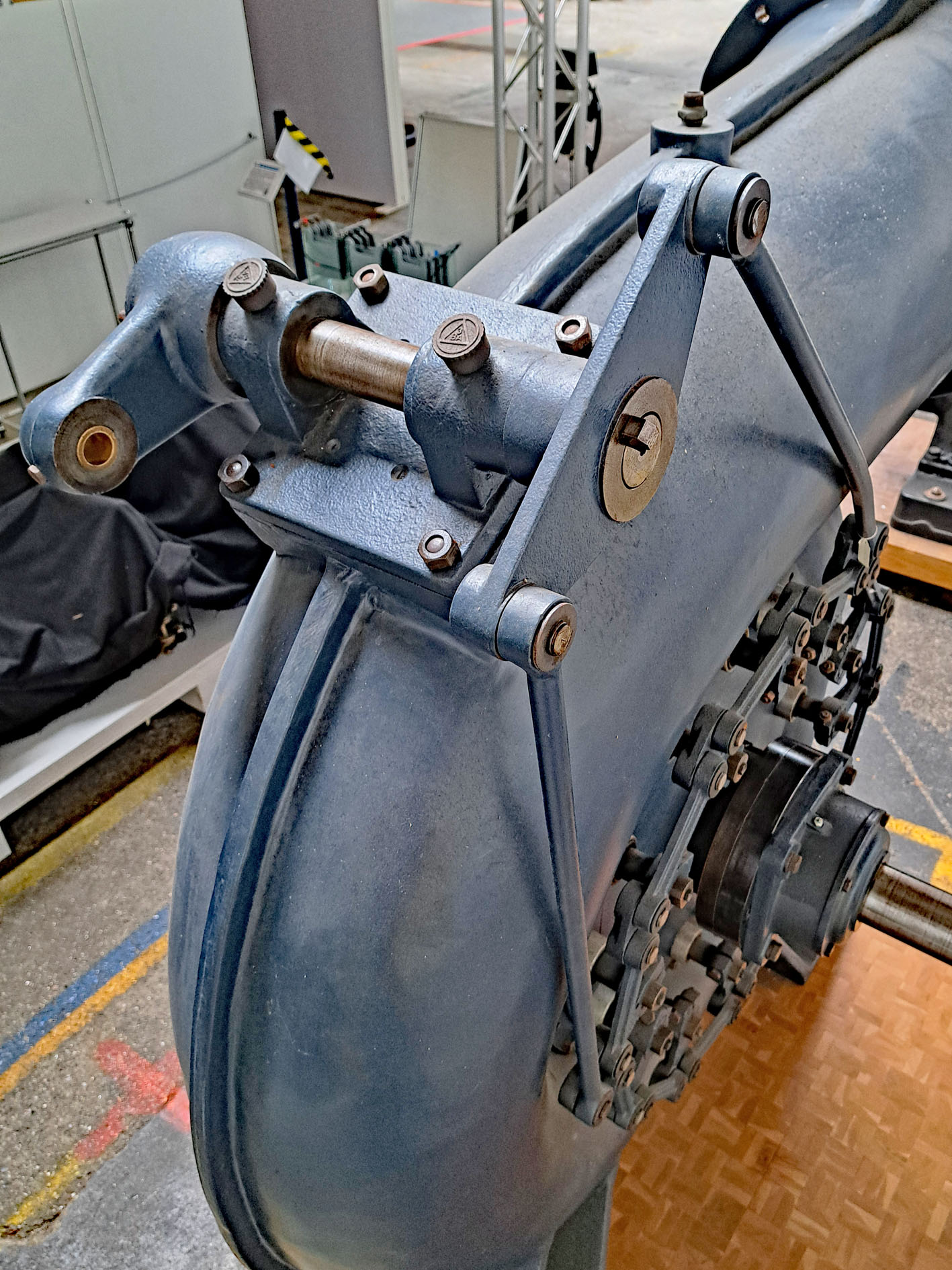

Über ein nicht mehr vorhandenes Gestänge wird die hydraulisch verstärkte Kraft des Fliehkraft-Drehzahlreglers, wie auf obiger Zeichnung zu erkennen oberhalb der Turbine aufgestellt, auf den links oben angeordneten Hebel des Leitschaufel-Verstellmechanismus der eingeleitet. Dass diese Kräfte ein Mensch nicht bewirken kann wird an den Dimensionen des Verstellmechanismus deutlich.

Der Blick auf die Verstellmechanik zeigt, dass zwölf Leitschaufeln gleichzeitig zu verstellen sind. Dies bedeutet auch Wartungsaufwand: Es muss geschmiert werden, alle Befestigungen sind zu überprüfen, der Maschinist hatte gut zu tun!

Am Laufrad tritt das Wasser aus der Turbine in das Saugrohr ins Unterwasser aus und versetzt, wie an der Schaufelform zu erkennen ist, das Laufrad in eine rechtsläufige Drehung, auf die Turbinenwelle mit der leider verloren gegangenen geteilten Riemenscheibe gesehen in eine linksläufige Drehung. Da das Drehmoment der Francis-Turbine über Flachriemen auf ein Vorgelege übertragen wurde, von dem der Drehstrom-Generator ebenfalls über Flachriemen angetrieben wurde, hatte auch dieser Linkslauf.

Die offene Francis-Turbine in der Anlage am unteren Stauweiher hatte nur eine Wasser-Fallhöhe von 3,17 m bei gleicher Schluckfähigkeit von 565 l/s. Daher hatte sie nur eine Drehzahl von 135 Umdr./min, die für den 6-poligen Drehstrom-Generator mit 12 kVA auf 1.000 Umdr./min hochgesetzt werden musste (Quelle *5).

Text und nicht besonders gekennz. Bilder: Wolfgang Dünkel, VDE Kassel und TMK

(last update 31.08.2025)

Hier finden Sie eine verlinkte Auflistung unserer seit Oktober 2020 vorgestellten Objekte des Monats.

---------------------------------------------------------------------------------------------------

Grafik-, Bild- und Textquellen bzw. -zitate:

*1: Grafiken Francis-Turbine, Wasserkraftwerkstypen und Turbinentypen auf den Seiten 7 und 10, Bayerische Landeskraftwerke GmbH, Nürnberg, mit freundlicher Genehmigung der Geschäftsführung, teilweise bearbeitet durch Wolfgang Dünkel, TMK

*2: Dipl.-Ing Karl-Wilhelm Schötteldreier †, ehemals Museumslandschaft Hessen Kassel, heute in unserem Eigentum

*3: Leitschaufelverstellung, https://de.wikipedia.org/wiki/Francis-Turbine#/media/Datei:Francis_Turbine_Low_flow.jpg und _High_flow.jpg, ursprünglich hochladender Benutzer war Stahlkocher in der Wikipedia auf Deutsch

*4: Laufräder Sösetalsperre, https://de.wikipedia.org/wiki/Francis-Turbine#/media/Datei:Laufrad-Soesetalsperre.jpg, User:Netnet - own photo, Gelände der Harzwasserwerke/Kaiser Wilhelm Schacht in Clausthal-Zellerfeld

*5: Wilhelmsmühle im Jahre 1907, Hessisches Landesarchiv, Hessisches Staatsarchiv Marburg, HStAM, Best. 401,35, Nr. W1006, mit Bearbeitung aller Zeichnungen bzw. Zeichnungsausschnitte durch Wolfgang Dünkel, TMK