Die Akkumulator-Anlagen des "Ritterguts Züschen"

Akkumulatoren für die Speicherung elektrischer Energie in lokalen Wasserkraftanlagen (WKA) wie in der 1893 errichteten "Wilhelmsmühle" an der nordhessischen "Elbe" kann sich kaum ein Leser dieses Artikels noch vorstellen. Mit sehr begrenzter Generatorleistung von 20, evtl. auch 25 kVA bzw. vermutlich 16 (20) kW – stets ausreichenden Wasserstand und dauernden Zufluss vorausgesetzt – versorgte sie das "Schloss Garvensburg" und das "Rittergut Züschen". Dies sich vorzustellen gilt auch für den erheblich größeren Speicher im "Meßhaus" an der Stelle des heutigen Kasseler Rathauses für die 1891 erbaute WKA "Neue Mühle" an der Fulda. Erlebt hat diese frühen Anlagen sicherlich keiner, auch der Autor nicht. Denn Standard wurden anstelle völlig offener Blei-Akkumulatoren mit Aufladung bis zum "Kochen" (Begriff "Kochen", Quelle *1) der verdünnten Schwefelsäure später andere Ladecharakteristiken in dann gut be- und entlüfteten Batterieräumen, die ein Betreten ohne einen heftigen Hustenreiz ermöglichten (s. Bild links bzw. oben).

Akkumulatoren für die Speicherung elektrischer Energie in lokalen Wasserkraftanlagen (WKA) wie in der 1893 errichteten "Wilhelmsmühle" an der nordhessischen "Elbe" kann sich kaum ein Leser dieses Artikels noch vorstellen. Mit sehr begrenzter Generatorleistung von 20, evtl. auch 25 kVA bzw. vermutlich 16 (20) kW – stets ausreichenden Wasserstand und dauernden Zufluss vorausgesetzt – versorgte sie das "Schloss Garvensburg" und das "Rittergut Züschen". Dies sich vorzustellen gilt auch für den erheblich größeren Speicher im "Meßhaus" an der Stelle des heutigen Kasseler Rathauses für die 1891 erbaute WKA "Neue Mühle" an der Fulda. Erlebt hat diese frühen Anlagen sicherlich keiner, auch der Autor nicht. Denn Standard wurden anstelle völlig offener Blei-Akkumulatoren mit Aufladung bis zum "Kochen" (Begriff "Kochen", Quelle *1) der verdünnten Schwefelsäure später andere Ladecharakteristiken in dann gut be- und entlüfteten Batterieräumen, die ein Betreten ohne einen heftigen Hustenreiz ermöglichten (s. Bild links bzw. oben).

Nach dieser sehr kurzen Einleitung mit der Abbildung unseres symbolischen Exponats nun wenige Sätze zu diesem Internetartikel "Die Akkumulator-Anlagen des »Ritterguts Züschen«": Grundsätzlich kann der umgangssprachlich "Bleibatterie" genannte Akkumulator, kurz Akku, als bekannt vorausgesetzt werden, denn in unseren Kraftfahrzeugen mit Verbrennungsmotor wird er nach wie vor als Starterbatterie für den Anlasser wie auch zur Versorgung aller anderen Verbraucher bei nicht laufendem Motor genutzt. Selbst in den E-Fahrzeugen mit Lithium-"Hochvoltbatterien" wird er weiterhin für die Versorgung von Steuer- und Sicherheitsgeräten, Beleuchtungen und Kommunikationsgeräten usw. verbaut. Nun, ist der von der Fahrzeugindustrie verwendete Ausdruck "Hochvoltbatterie" ein normgerechter Ausdruck? 400 – 1.000 V für eine Traktionsbatterie sind nach VDE-Definition noch keine Hochspannung, sondern nur höher als die 12 V im Pkw und 24 V im Lkw. Der 12-/24-V-Akku wird von der Traktionsbatterie bei Bedarf über Umrichter nachgeladen, nur als Starterbatterie hat er dort mangels Starter ausgedient. Nach wie vor gibt es aber den Blei-Akkumulator für USV-Anlagen (Unabhängige Strom-Versorgung) für Rechenzentren, Krankenhäuser, Gas-Verdichterstationen usw. usw. bis zur Lastübernahme durch ein mit Dieselmotor betriebenes Netzersatzaggregat. Er wird auch – sicherlich zunehmend abgelöst – als schwere Traktionsbatterie in der innerbetrieblichen Logistik eingesetzt. Über den 12-/24-V-Akku in Fahrzeugen hinaus ist er dem weit überwiegenden Teil der Bevölkerung unbekannt, denn seine damaligen Aufgaben in der öffentlichen Energieversorgung wurden durch unsere landes-/europaweit vermaschte Stromversorgung seit über einem Jahrhundert weitestgehend verdrängt. Es gibt daher aus geschichtlicher Sicht so viel Wissenswertes über ihn zu berichten, dass dies den Rahmen eines TMK-Internetartikels weit überschreiten würde. Daher wird der Artikel hier deutlich gekürzt, im Langformat evtl. ausgedruckt am Exponat angebracht und sicher über QR-Code zur Verfügung gestellt.

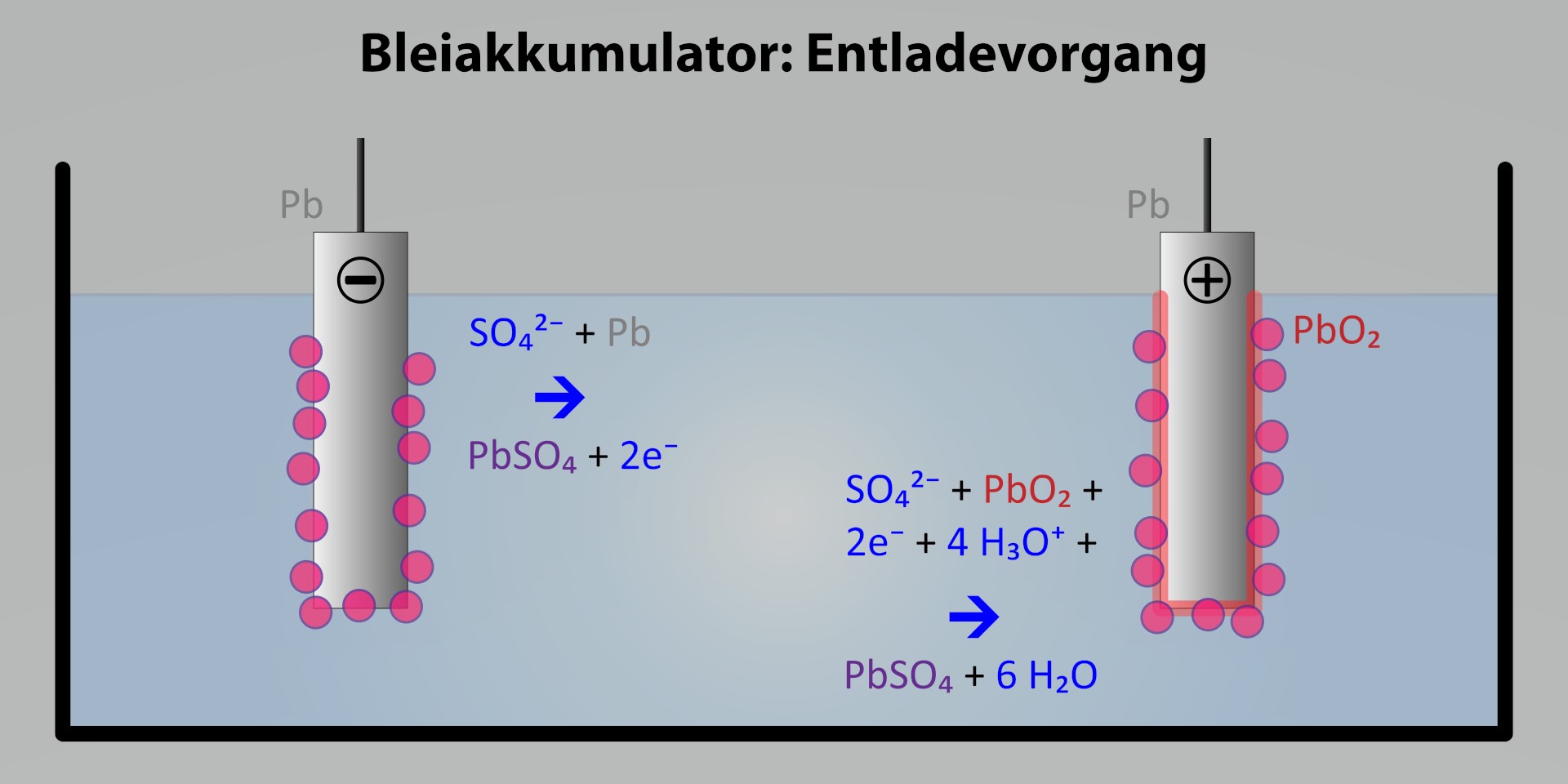

Nach der Einleitung und Erläuterung des Umfangs nun ein Blick zurück auf die beginnende Elektrifizierung. Vorwiegend Beleuchtungsanlagen und stetig zunehmend auch Kraftanlagen mit Gleichstrom-Dynamos wie geschildert gab es zwar bis in die 40-er Jahre des vergangenen Jahrhunderts, sie wurden jedoch durch die Drehstromtechnik ab 1900 zunehmend abgelöst. Daher wurden in weiter bestehenden Gleichstromnetzen immer weniger Akku-Anlagen zur Speicherung für die Nacht oder – wegen Regenwetters und dichtem Nebel – geringer Tageshelligkeit genutzt und durch rotierende Drehstrom-Gleichstrom-Umformer, später auch solche mit Quecksilberdampf-Gleichrichtern ersetzt, denn Drehstrom stand jetzt aus Wärmekraftwerken wie in Kassel mit dem KW Lossewiesen ab 1911 ganzjährig zur Verfügung. Auf die im Inneren eines Akkumulators ablaufenden elektrochemischen Prozesse gehen wir unter Abschnitt 7 im Artikel "Berechnungen und Informationen zu ...." ausführlicher ein. Die dort erläuterte Freisetzung negativ geladener Elektronen am Minuspol des Akkus und Aufnahme am Pluspol ist rechts bzw. unten dargestellt. Dennoch wenige Sätze hierzu (Grafik und Zitat, Quelle*2):

"Ein Bleiakkumulator besteht aus einem säurefesten Gehäuse und zwei Bleiplatten oder Plattengruppen, von denen die eine als positiv und die andere als negativ gepolte Elektrode dienen, sowie eine Füllung von 37-prozentiger (Massenanteil) Schwefelsäure (H2SO4) als Elektrolyt. Bei der handelsüblichen Ausführung sind die Elektrodenplatten dicht ineinander geschachtelt, dazwischen befinden sich Separatoren zum Beispiel aus perforiertem, gewelltem Polyvinylchlorid (PVC), die eine direkte gegenseitige Berührung (Kurzschluss) verhindern. Die Anschlüsse und Verbindungslaschen bestehen unter anderem bei Starterbatterien aus metallischem Blei. Im entladenen Zustand lagert sich an beiden Elektrodengruppen eine Schicht aus Bleisulfat (PbSO4) ab. Im aufgeladenen Zustand haben die positiven Elektroden eine Schicht aus Blei(IV)-oxid (PbO2), die negativ gepolten Elektroden bestehen aus mehr oder weniger porösem Blei".

"Ein Bleiakkumulator besteht aus einem säurefesten Gehäuse und zwei Bleiplatten oder Plattengruppen, von denen die eine als positiv und die andere als negativ gepolte Elektrode dienen, sowie eine Füllung von 37-prozentiger (Massenanteil) Schwefelsäure (H2SO4) als Elektrolyt. Bei der handelsüblichen Ausführung sind die Elektrodenplatten dicht ineinander geschachtelt, dazwischen befinden sich Separatoren zum Beispiel aus perforiertem, gewelltem Polyvinylchlorid (PVC), die eine direkte gegenseitige Berührung (Kurzschluss) verhindern. Die Anschlüsse und Verbindungslaschen bestehen unter anderem bei Starterbatterien aus metallischem Blei. Im entladenen Zustand lagert sich an beiden Elektrodengruppen eine Schicht aus Bleisulfat (PbSO4) ab. Im aufgeladenen Zustand haben die positiven Elektroden eine Schicht aus Blei(IV)-oxid (PbO2), die negativ gepolten Elektroden bestehen aus mehr oder weniger porösem Blei".

Gemeint war oben in obigem ersten Absatz neben dem Bild kein wirkliches und dann auch gefährliches "Kochen", sondern die "Überladung" mit einer Maximal-Ladespannung von 2,75 V je Zelle, welche neben der Verdampfung von schwefliger Säure mit ätzendem Geruch zur Abscheidung von Wasserstoff führt und die Bildung von Knallgas begünstigt. Dies ist schon seit vielen Jahrzehnten nicht mehr üblich, man beschränkt sich auf 2,35 bis maximal 2,45 V/Zelle. Daher stellt in dem Lexikonartikel von Otto Lueger (Quelle *1) die für den Gleichstrom-Generator angeführte Spannung von 2,1 V/Zelle auch nur einen Mittelwert der Spannung zwischen "Aufgeladen" und "Entladen" dar. Im Lexikonartikel zu den seinerzeitigen Akkus gibt Otto Lueger nicht nur genauere Werte für Ladung und Entladung an, sondern beschreibt auch anhand von Diagrammen den Verlauf. Zur Erläuterung muss daher das damals übliche, völlig ungeregelte Ladeverfahren mit einem späteren, ebenfalls ungeregelten, aber schon selbsttätig abschaltenden und noch späteren, in Ladeabschnitte gegliederten, geregelten und ebenfalls abschaltenden Verfahren ganz kurz erläutert werden. Hiermit hatte der Autor in zahlreichen Anlagen umfangreichen beruflichen Umgang:

- Einfachstes Verfahren war seinerzeit – und hatte für einfache Anlagen noch lange Zeit Bestand – die W-Kennlinie, wobei mit "W" der Widerstand gemeint ist, der sich einer konstanten Ladespannung – beim Lexikon-Artikel also bei 34 Zellen nur 71 V entsprechend 2,1 V/Zelle – entgegenstellt und somit für einen abfallenden Strom sorgt. Dies kann mit einem Heizofen verglichen werden, dessen ohmscher Widerstand sich durch die z.B. auf 1.000 °C ansteigende Heizdraht-Temperatur stark erhöht und damit den Strom schnell sinken lässt. Die Ladung nach W-Kennlinie stellte den Standard zur damaligen Zeit dar. Durch die ansteigende Zellenspannung fiel der Ladestrom stetig weiter ab und ist schließlich nur noch ein Ladeerhaltungsstrom gewesen.

Für stationäre Anlagen wurde nach der W-Kennlinie die Wa-Kennlinie entwickelt, was bei Unterschreiten eines einstellbaren Mindestladestroms eine automatische Abschaltung bedeutete. Dies wurde für das "Rittergut Züschen" (wahrscheinlich aber noch nicht für den ersten Akku-Standort "Wilhelmsmühle") mit manueller Bedienung realisiert. Die beiden Unterstromauslöser Nrn. 21 und 28 (s. Artikel "Die Marmor-Schalttafeln des »Ritterguts Züschen« und ....." schalteten den Ladestrom ab, ggf. bei gleichzeitiger oder nachfolgender Abschaltung des Umformersatzes wegen nicht benötigtem Gleichstrom in Schloss und Rittergut. Später folgt im Prinzip-Schaltbild noch der Schalter "S in Fig. 4" aus dem Lexikon-Artikel (Quelle *1).

Für stationäre Anlagen wurde nach der W-Kennlinie die Wa-Kennlinie entwickelt, was bei Unterschreiten eines einstellbaren Mindestladestroms eine automatische Abschaltung bedeutete. Dies wurde für das "Rittergut Züschen" (wahrscheinlich aber noch nicht für den ersten Akku-Standort "Wilhelmsmühle") mit manueller Bedienung realisiert. Die beiden Unterstromauslöser Nrn. 21 und 28 (s. Artikel "Die Marmor-Schalttafeln des »Ritterguts Züschen« und ....." schalteten den Ladestrom ab, ggf. bei gleichzeitiger oder nachfolgender Abschaltung des Umformersatzes wegen nicht benötigtem Gleichstrom in Schloss und Rittergut. Später folgt im Prinzip-Schaltbild noch der Schalter "S in Fig. 4" aus dem Lexikon-Artikel (Quelle *1).- Hiernach entstanden die Verfahren IU, IUa, IUoU, alle drei in der ersten Ladephase durch konstanten Strom (I), in der zweiten durch konstante Spannung (U) und – durch den zunehmenden Ladestand – dabei abfallendem Ladestrom gekennzeichnet. Im zweiten Verfahren erfolgt bei einem erreichten Mindeststrom die Abschaltung, im dritten eine konstante Überspannung mit Abschaltung oder ggf. gepulster Ladungserhaltung. Als "Krönung" der Ladeverfahren für Traktionsbatterien in der innerbetrieblichen Logistik kann die IUIa-Kennlinie bei auf weniger als acht Stunden begrenzter Ladezeit bezeichnet werden. Auf weitere Details durch eigene Erfahrungen des Autors kann hier nicht eingegangen werden.

Im Folgenden werden Zitate aus dem bereits zitierten Lexikon von 1904 wiedergegeben, weil heute bis auf wenige Fachleute kaum noch Wissen über die damalige, durch Blei-Akkumulatoren gestützte Energieversorgung existiert und hier der schriftliche "O-Ton" des Zitierten sehr gut die damalige Situation darstellt. Die Pflege der Akkuanlagen war mit erheblichem Aufwand verbunden und erforderte außer Sorgfalt auch Vorsicht wegen des Umgangs mit einem giftigen Schwermetall. Daher zunächst Aussagen zu den dem TMK überlassenen Teilen der ehemals beiden Akku-Anlagen, danach zu den Doppelzellenschaltern und abschließend zum "Lade-/Entlademanagement".

Die beiden Akkumulator-Anlagen im Rittergut

Rechts bzw. oben abgebildet ist – sehr wahrscheinlich der Originalausrüstung entstammend – ein Glasgefäß mit positiver Blei-Elektrode (drei parallel geschaltete Platten, am unteren Glasrand eingehängt u. oben abgestützt). Die negative Elektrode mit vier Platten, verschachtelt mit den drei Platten der positiven Elektrode, ist oben eingehängt und unten abgestützt. Oberhalb des stets offenen Glasgefäßes sind oben die vier bzw. unten die drei Platten durch rechteckige Bleiprofile miteinander verbunden. Die Abstände der Platten untereinander sollten einen Zentimeter betragen und erforderten eine sorgfältige Ausrichtung. Den Abschluss links und rechts bildete stets eine Platte der negativen Elektrode, sodass insgesamt ein 2-V-Element entstand. Unten ist das positive Element mit rechts dem Verbinder zum negativen Element des links folgenden Glasgefäßes abgebildet. Die Oberfläche wurde mit senkrechten Rillen und etwa gleich breiten Stegen sehr stark strukturiert, was zur Oberflächenvergrößerung erfolgte und weiter unten erläutert wird.

Selbstverständlich durften sich positive und negative Elektroden innerhalb eines Glasgefäßes zur Vermeidung eines zerstörerischen Zellenkurzschlusses keinesfalls berühren, daher wurden Separatoren dazwischen angeordnet. Seinerzeit wurden dafür isolierende Glasrohre verwendet, heute ist dies z.B. eine Folie aus gewelltem, perforierten PVC, welche den erforderlichen Ionenaustausch nicht behindert, den internen Zellenkurzschluss jedoch verhindert. Unbekannt ist, welche Zellenzahl in jeder der beiden Akkuanlagen des Rittergutes aufgestellt wurde; bekannt ist mit 21 lediglich die Zahl der zu- bzw. abschaltbaren Zellen bei Entladung und Ladung. Bei der weiteren Ermittlung half der schon erwähnte Artikel von Otto Lueger (Zitat und Grafiken, Quelle*1):

Selbstverständlich durften sich positive und negative Elektroden innerhalb eines Glasgefäßes zur Vermeidung eines zerstörerischen Zellenkurzschlusses keinesfalls berühren, daher wurden Separatoren dazwischen angeordnet. Seinerzeit wurden dafür isolierende Glasrohre verwendet, heute ist dies z.B. eine Folie aus gewelltem, perforierten PVC, welche den erforderlichen Ionenaustausch nicht behindert, den internen Zellenkurzschluss jedoch verhindert. Unbekannt ist, welche Zellenzahl in jeder der beiden Akkuanlagen des Rittergutes aufgestellt wurde; bekannt ist mit 21 lediglich die Zahl der zu- bzw. abschaltbaren Zellen bei Entladung und Ladung. Bei der weiteren Ermittlung half der schon erwähnte Artikel von Otto Lueger (Zitat und Grafiken, Quelle*1):

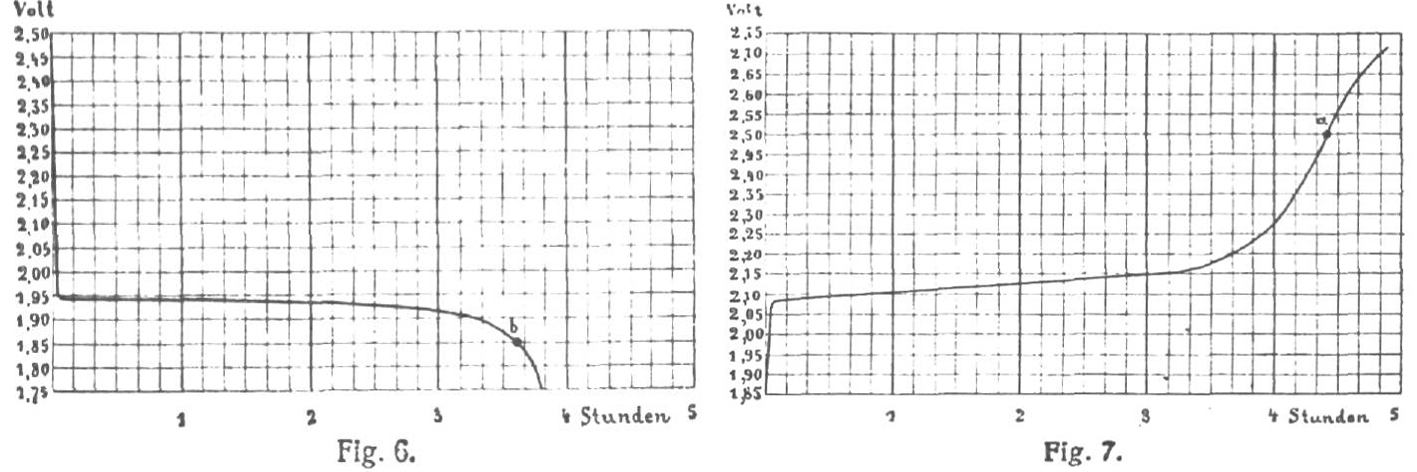

"….. Der geladene Bleiakkumulator besitzt eine elektromotorische Kraft (heute als Quellen- oder Urspannung bezeichnet, der Autor) von etwa 2 Volt, ….. Die elektromotorische Kraft bleibt jedoch nicht konstant, wenn der Akkumulator in Betrieb ist. Sie sinkt allmählich beim Entladen und steigt bei der Ladung. Für den praktischen Gebrauch wichtiger ist jedoch die sogenannte Klemmenspannung des Sekundärelementes, d.h. die Spannungsdifferenz, die zwischen seinen Polen vorhanden ist, wenn das Element Strom gibt. Sie ist bei der Entladung geringer, bei der Ladung größer als die elektromotorische Kraft, und zwar ist der Unterschied um so bedeutender, mit je höherer Stromstärke entladen bezw. geladen wird. ….. Wenn bei den zurzeit gebräuchlichen Akkumulatoren die Entladung mit einer solchen Stromstärke ausgeführt wird, daß sie in etwa 31/2 Stunden beendigt ist, so beträgt die Klemmenspannung anfangs 1,92–1,95 Volt. Auf diesem Werte bleibt sie zunächst einige Zeit fast unverändert, um dann allmählich zuerst langsam, dann immer rascher zu sinken. Die für den praktischen Betrieb zulässige Grenze der Entladung ist erreicht, wenn die Klemmenspannung etwa 6% gegen den anfänglichen Wert abgenommen hat, also auf ca. 1,85 – 1,83 Volt gesunken ist (Punkt b der Kurve Fig. 6). Dabei ist vorausgesetzt, daß die Stromstärke während der Entladung stets dieselbe bleibt".

Wenn bei den eingeschalteten Verbrauchern als Mittelwert 110 V anstehen soll, muss für den Leitungsweg von den Akkus zu diesen noch ein durchschnittlicher Spannungsabfall von 10 V auf den unterschiedlich langen Leitungen angenommen werden; die Akkuanlagen müssen also 120 V zur Verfügung stellen. Die im obigen Zitat genannte anfängliche Spannung von 1,95 V je Zelle bei Entladungsbeginn bedeutet also, dass mindestens 62 Zellen installiert werden müssen (62 Zellen * 1,95 V/Zelle = 120,9 V). Die fortschreitende Entladung auf 1,83 V/Zelle und erreichter Entladeschluss erforderte also die fortlaufende Zuschaltung von vier weiteren Zellen, in Summe also 66 Zellen (66 Zellen * 1,83 V/Zelle = 121 V).

Weiter im Zitat: "Wie erwähnt, ist bei der Ladung die Klemmenspannung höher als bei dem Entladen. Sie steigt außerdem im Verlauf der Ladung beträchtlich. Wird dabei eine solche Stromstärke angewendet, daß die Ladung in 4 – 41/2 Stunden beendigt ist, so beträgt die Spannung zu Anfang etwa 2,1 Volt. Auf diesem Werte bleibt sie längere Zeit, nimmt dann langsam zu bis etwa 2,2 Volt. Man beobachtet, daß sich nun an den positiven Platten Sauerstoff in kleinen Bläschen zu entwickeln beginnt. In dem Maße, wie die Spannung weiter wächst, nimmt auch die Gasentwicklung an den positiven Platten zu. Ist die Spannung auf 2,25–2,3 Volt gestiegen, so zeigen sich an den negativen Platten Gasblasen von Wasserstoff. Die letztere Gasbildung nimmt rasch zu, wobei innerhalb 15 bis 20 Minuten die Spannung auf etwa 2,4 Volt anwächst. Von da ab nimmt sie, während die Gasbildung an beiden Platten sich steigert, so daß die Flüssigkeit fast milchig erscheint, noch weiter zu, bis 2,5 und, wenn der Ladestrom noch nicht unterbrochen wird, 2,6 Volt und darüber.

Im allgemeinen pflegt man die Ladung als beendigt anzusehen, wenn die negativen Platten kräftige Gasentwicklung zeigen und die Spannung auf etwa 2,5 Volt (Punkt α der Kurve Fig. 7) angewachsen ist; bis zu 2,75 Volt geht man nur bei der für manche Systeme erforderlichen zeitweiligen sogenannten »Ueberladung«. ….. Bleibt der Strom jedoch auf derselben Stärke, so beginnt er, da er zu zersetzende Bleiverbindungen nicht mehr in genügender Menge vorfindet, auch Wasser zu zersetzen, und die Produkte dieser Zersetzung sind die an den Platten aufsteigenden Sauerstoff- und Wasserstoffblasen. Sehr übersichtlich lassen sich die Beziehungen zwischen der Klemmenspannung und der Lade- resp. Entladezeit auf graphischem Wege durch eine Kurve darstellen, die man als Charakteristik des Akkumulators bezeichnen kann. Die Fig. 6 und 7 zeigen solche Kurven für die Entladung und Ladung; ….."

Der Gleichstrom-Generator des TMK-Exponats Drehstrom-/Gleichstrom-Umformersatz kann laut Leistungsschild maximal eine Spannung von 160 V, bei 66 Zellen also – ungeachtet des Spannungsabfalls auf der Zuleitung vom Generator über die Hauptverteilung bis zu den Akkus – eine Zellenspannung von ca. 2,42 V liefern, die heute als "obere Ladeschlussspannung" bezeichnet wird. Damit waren nach den damaligen Dimensionierungsregeln die Akkus entsprechend ihrer Bemessungskapazität nicht vollständig aufzuladen, hatten also bei gleicher Stromentnahme eine verkürzte Nutzungsdauer pro Tag. Da jede der beiden Akkuanlagen im Rittergut ein 110-V-Netz versorgte, mussten 2 mal 66 Zellen = 132 Zellen aufgestellt werden. Warum aber hatten dann die beiden Zellenschalter je 21 Stellungen für Zu- und Abschaltungen, wenn doch nur vier Schaltzellen benötigt wurden? Die Antwort auf diese Frage kann in der nicht erfolgten Realisierung der Projektzeichnung von 1906 liegen:

Es gab in der "Wilhelmsmühle" sowohl ein "Gleichstromschaltbrett" als auch einen "Accumulatorenraum" (s. hierzu Artikel "1. Stromerzeugung in der »Wilhelmsmühle« von 1893 bis zum Abbau 1987" und den im TMK ausgehängten Plan). In der erhaltenen Bedienungsanleitung der Anlagen im Rittergut steht auf deren Seite 3 im Punkt 5 (Laden der Batterien) die Bemerkung "… bei der jetzigen Schaltung …" (Quelle*3), was auf einen früher erfolgten Umbau hindeutet. Wenn die Akkuanlagen also zunächst in der "Wilhelmsmühle" standen, war – wie bereits mehrfach erwähnt – der Spannungsabfall bis zum Rittergut und Schloss vergleichsweise sehr hoch und bedeutete erheblich mehr Schaltzellen. Zwar ist die "Fig. 4" auf Seite 17??? nur ein Beispiel für eine Doppelzellenschaltung, zeigt aber, dass von insgesamt 34 Zellen mit 10 Zellen fast ein Drittel schaltbar war, was zusätzlich zur normalen Zellenentladung mit ohmschem Verlust auf langen Zuleitungen erklärbar ist. Und dies bedeutet für die "Wilhelmsmühle", dass zu den mindestens 66 erforderlichen Zellen für 120 V am Akku-Standort noch diese 21 schaltbaren Zellen hinzukamen, insgesamt also etwa 2 * 85 Zellen installiert wurden. Es bedeutet aber auch, dass ab 1893 – der Leistung der ursprünglichen Knop-Turbine von 23,9 kW (s. Kapitel "Turbinen der WKA ….."), evtl. später der Francis-Turbine angepasst – ein anderer Gleichstrom-Generator in der "Wilhelmsmühle" gestanden hat, der mindestens 200 V für eine Zellenspannung von 2,4 V für die gleichzeitige Ladung aller Zellen nur einer der beiden Akkuanlagen mit maximal 10 A bei deutlich verlängerter Ladezeit abgeben konnte, bei Zellen-Teilabschaltung jedoch auch höhere Zellenspannungen bei höheren Strömen ermöglichte.

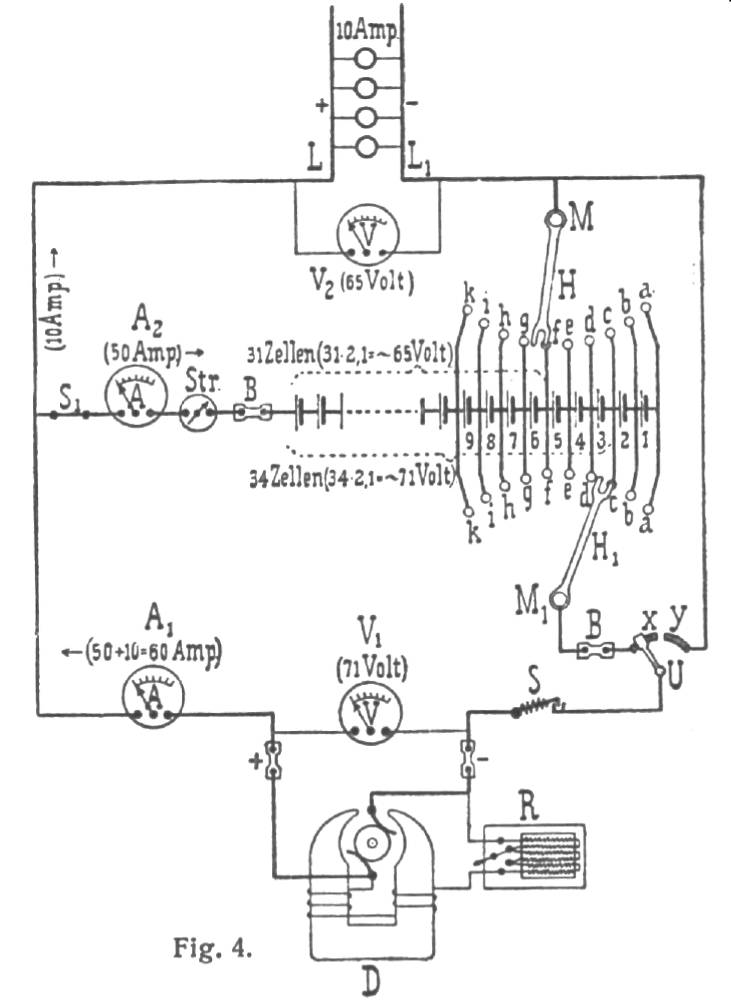

Der zweite Abschnitt des vollständigen über QR-Code herunterladbaren Artikels "Die Akkumulator-Anlagen des "Ritterguts Züschen" beschreibt die Verwendung der an der Haupt-Verteilung angebrachten Doppelzellenschalter beider Akku-Anlagen. Hier sind zunächst einige lesenswerte Sätze von Otto Lueger aus seinem Lexikon zu zitieren, da sie eine völlig andere Zeit mit anderen Problemen, aber auch anderen Lösungen beschreiben und vor dem Vergessen bewahrt werden sollten (Zitat und Grafiken Fig. 2 und Fig. 4, Quelle *4):

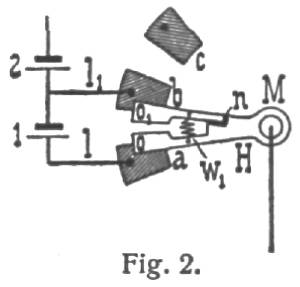

"Akkumulatorenschaltungssysteme zeigen die Art und Weise, wie die Einschaltung von Akkumulatorenbatterien in elektrische Anlagen für Beleuchtung und Kraftübertragung erfolgt. Da die Batteriespannung bei der Entladung sinkt und bei der Ladung ansteigt ….. , muß dafür gesorgt werden, daß sie im ersten Falle auf den Betrag der Betriebsspannung der betreffenden Anlage erhöht, im zweiten aber herabgemindert wird. Dies erfolgt am einfachsten durch Zu- resp. Abschalten einer Anzahl nicht unmittelbar mit der Batterie verbundener Zellen, der »Schaltzellen«, mittels eines »Zellenschalters«". Er dies am Beispiel eines 60-V-Akkus für eine Telefonanlage uns setzt fort mit: "Um das Ab- und Zuschalten schnell und sicher ausführen zu können, bedient man sich eines sogenannten Zellenschalters …. der einzelne Zellen zu- wie auch abschaltet" und kommt anschließend zum Problem des Weiterschaltens, welches sowohl eine Versorgungsunterbrechung als auch einen Zellenkurzschluss beinhalten kann:

"Akkumulatorenschaltungssysteme zeigen die Art und Weise, wie die Einschaltung von Akkumulatorenbatterien in elektrische Anlagen für Beleuchtung und Kraftübertragung erfolgt. Da die Batteriespannung bei der Entladung sinkt und bei der Ladung ansteigt ….. , muß dafür gesorgt werden, daß sie im ersten Falle auf den Betrag der Betriebsspannung der betreffenden Anlage erhöht, im zweiten aber herabgemindert wird. Dies erfolgt am einfachsten durch Zu- resp. Abschalten einer Anzahl nicht unmittelbar mit der Batterie verbundener Zellen, der »Schaltzellen«, mittels eines »Zellenschalters«". Er dies am Beispiel eines 60-V-Akkus für eine Telefonanlage uns setzt fort mit: "Um das Ab- und Zuschalten schnell und sicher ausführen zu können, bedient man sich eines sogenannten Zellenschalters …. der einzelne Zellen zu- wie auch abschaltet" und kommt anschließend zum Problem des Weiterschaltens, welches sowohl eine Versorgungsunterbrechung als auch einen Zellenkurzschluss beinhalten kann:

"Während seines Fortschreitens von einem Kontakt zum andern, also z. B. von a nach b, darf der Hebel jedoch niemals die Leitung unterbrechen ….. Er müßte also so breit sein, daß er den Kontakt b schon berührte, während er a noch nicht verlassen hat. Hierdurch würde aber die Zelle 1 vorübergehend kurzgeschlossen und dabei durch die Leitung l, l1 die Kontaktstücke a, b und durch das letztere beide verbindende Gleitstück o einen Strom von solcher Stärke senden, daß das Element sowohl wie auch die betreffenden Stromleiter und Kontakte zerstört werden könnten. Um dies zu vermeiden trägt der Hebel F außer dem Gleitstück o noch ein zweites o1, das jedoch mittels des Hartgummistückes n von ihm isoliert ist; zwischen o und o1 befindet sich ein Hilfswiderstand w1. Wird nun der Hebel F behufs Abschaltens einer Zelle gedreht, so gelangt zunächst der Hilfskontakt o1 auf das Stück b, während der Hauptkontakt o das Stück a noch nicht ganz verlassen hat. Dabei ist (Fig. 2) der Stromkreis der ersten Zelle 1 über l, a, o, w1, o1, b und l1 zwar geschlossen, die Stromstärke kann aber keine gefährliche Höhe erreichen, weil der Widerstand w1 dazwischen liegt".

Die Gefahr eines Zellenkurzschlusses wie auch einer Versorgungsunterbrechung ist mit dieser Lösung verhindert worden, aber ein weiteres Problem besteht, nämlich das der ungleichen Entladung bei der Zellenzuschaltung aufgrund sonst sinkender Gesamtspannung bzw. der Überladung der bis zum Ladebeginn zugeschalteten nicht so tief entladenen Zellen wie denen, die ab dem Beginn der Versorgung genutzt wurden. Hierfür gab es die oben dargestellte Lösung mit Kontakten in einer Kreisebene, aber auch den Schlitten mit Gleitstück auf Schienen (s. Artikel "Die Marmor-Schalttafeln des »Ritterguts Züschen" und der »Wilhelmsmühle«") am Beispiel der "Secundärstation in Cassel am Meßhaus" und des dort abgebildeten Doppelzellenschalters aus dem Rittergut. Otto Lueger schreibt weiter:

"Diesen Uebelstand vermeidet man dadurch, daß die letzten Zellen auch von der Ladeleitung abschaltbar eingerichtet werden, welcher Zweck durch Hinzufügung eines zweiten Zellenschalters erreicht wird. Die ganze Kombination führt dann den Namen Doppelzellenschalter, und die Fig. 4 zeigt das Schaltungsschema für die Parallelschaltung mit Akkumulatorenbetrieb und Doppelzellenschalter. Die Verbindungsstellen der Zellen 1, 2, 3 u.s.w. sind nicht nur ….. auf der einen Seite zu Kontaktknöpfen a bis k geführt, sondern auch auf der andern. Auf dieser zweiten Kontaktreihe gleitet der im Punkte M1 drehbare Schalthebel H1, und der Kontaktknopf x des Umschalters U ist nicht mehr mit dem Ende der Batterie, sondern mit dem Hebel H1 bei M1 verbunden, so daß jetzt die Schaltzellen nach Belieben auch von der Ladeleitung abgetrennt werden können. Die Fig. 4 ist wieder für den beginnenden Ladebetrieb gedacht, und zwar ist angenommen, daß die Zellen 1 und 2 bei der vorhergegangenen Entladung nicht zur Verwendung gelangt sind, so daß sie bei Beginn der Neuladung noch ihre volle Wirksamkeit ….. besitzen. Sie werden deshalb durch Stellen des Hebels H1 auf den Kontaktknopf c außer Betrieb gesetzt, und die zu ladende Batterie besteht nur noch aus 34 Zellen mit 34 * 2,1 = ~71 Volt Ladespannung, so daß die Dynamomaschine statt der ….. bei Verwendung eines Einfachzellenschalters erforderlichen Spannung von 75 Volt jetzt nur diese geringere von 71 Volt zu geben braucht. Die Dynamomaschine muß bei diesen Schaltungen eine Steigerung ihrer Betriebsspannung um ca. 1/3 zulassen, außerdem ist die Zahl der während des Ladebetriebes brennenden Lampen eine sehr beschränkte. Diese Nachteile vermeidet man bei Anwendung der Akkumulatorenschaltung mit Zusatzdynamo".

"Diesen Uebelstand vermeidet man dadurch, daß die letzten Zellen auch von der Ladeleitung abschaltbar eingerichtet werden, welcher Zweck durch Hinzufügung eines zweiten Zellenschalters erreicht wird. Die ganze Kombination führt dann den Namen Doppelzellenschalter, und die Fig. 4 zeigt das Schaltungsschema für die Parallelschaltung mit Akkumulatorenbetrieb und Doppelzellenschalter. Die Verbindungsstellen der Zellen 1, 2, 3 u.s.w. sind nicht nur ….. auf der einen Seite zu Kontaktknöpfen a bis k geführt, sondern auch auf der andern. Auf dieser zweiten Kontaktreihe gleitet der im Punkte M1 drehbare Schalthebel H1, und der Kontaktknopf x des Umschalters U ist nicht mehr mit dem Ende der Batterie, sondern mit dem Hebel H1 bei M1 verbunden, so daß jetzt die Schaltzellen nach Belieben auch von der Ladeleitung abgetrennt werden können. Die Fig. 4 ist wieder für den beginnenden Ladebetrieb gedacht, und zwar ist angenommen, daß die Zellen 1 und 2 bei der vorhergegangenen Entladung nicht zur Verwendung gelangt sind, so daß sie bei Beginn der Neuladung noch ihre volle Wirksamkeit ….. besitzen. Sie werden deshalb durch Stellen des Hebels H1 auf den Kontaktknopf c außer Betrieb gesetzt, und die zu ladende Batterie besteht nur noch aus 34 Zellen mit 34 * 2,1 = ~71 Volt Ladespannung, so daß die Dynamomaschine statt der ….. bei Verwendung eines Einfachzellenschalters erforderlichen Spannung von 75 Volt jetzt nur diese geringere von 71 Volt zu geben braucht. Die Dynamomaschine muß bei diesen Schaltungen eine Steigerung ihrer Betriebsspannung um ca. 1/3 zulassen, außerdem ist die Zahl der während des Ladebetriebes brennenden Lampen eine sehr beschränkte. Diese Nachteile vermeidet man bei Anwendung der Akkumulatorenschaltung mit Zusatzdynamo".

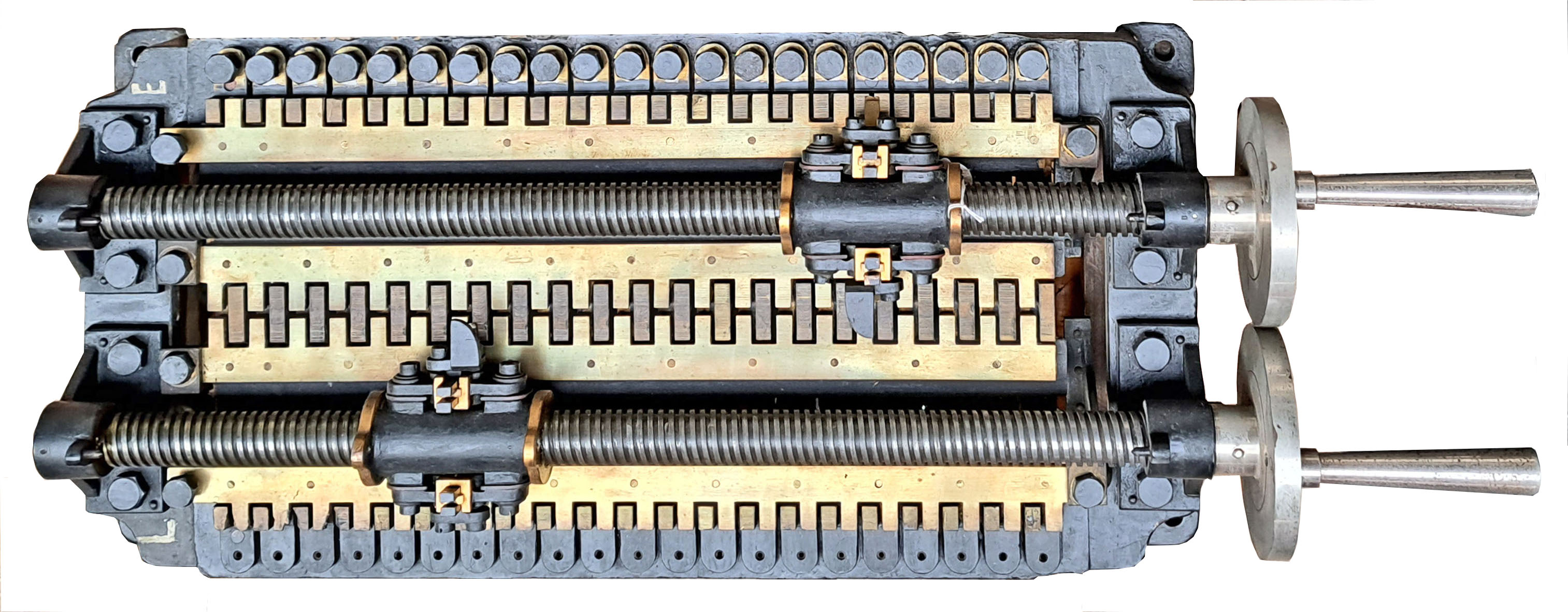

Die Doppelzellenschalter der beiden Akkus im Rittergut wurden nicht – wie in "Fig. 4" prinzipiell dargestellt – mittels Drehhebel in der Schalttafelebene betätigt. Je Akku-Anlage wurden wie im Artikel 4 dargestellt zwei Kontaktschlitten mittels Kurbeln über Spindeln vertikal verfahren und verbanden so Schaltzellen mit der Ladespannung bei der Aufladung vorher nur teilentladener Zellen. Ebenso wurden Zellen bei durch die Last sinkender Akku-Spannung zugeschaltet, ohne das eine gleichzeitige Stützung über den Umformersatz durch die WKA erfolgen musste. In der dortigen, um 90° nach links verschwenkten Abbildung in Artikel 4 ist der Doppelzellenschalter (Grafik Nr. 14) für den Akku 2 abgebildet, welcher links den Ladeschlitten "L", weiter rechts den Entladeschlitten "E" und ganz rechts die 21 Zuleitungsanschlüsse zu den schaltbaren Zellen darstellt.

Auf dem Foto dort wie auch verkleinert unten ist zu erkennen, dass außer den Zuleitungen zu den 21 Schaltzellen ob. li. u. re. zur Mitte hin je eine weitere Leitung angeschlossen ist. In der Annahme, dass auch das Akku-System des Ritterguts – wie in "Fig. 4" dargestellt – im Minuspol des Gleichstromsystems für Entladung und Ladung gesteuert wurde, erfolgte der für die Entladung erforderliche Anschluss des Punktes "M" an der rechten obersten Schraube der Messingleiste.

Die Akku-Anlagen sind komplett nicht erhalten geblieben, aber bei einer oben zitierten anfänglichen Zellen-Entladespannung von 1,95 V werden mindestens 62, bis zum Entladeschluss 66 Zellen für eine 120-V-Versorgung (110 V bei den Verbrauchern in Rittergut und Schloss) in der Akku-Anlage erforderlich gewesen sein. Zusätzlich müssen weitere 21 Zellen schaltbar verdrahtet gewesen sein, wie das Bild des Doppelzellenschalters aus unserer Haupt-Verteilung im Artikel 6 und hier wiederholt ausweist.

Die Akku-Anlagen sind komplett nicht erhalten geblieben, aber bei einer oben zitierten anfänglichen Zellen-Entladespannung von 1,95 V werden mindestens 62, bis zum Entladeschluss 66 Zellen für eine 120-V-Versorgung (110 V bei den Verbrauchern in Rittergut und Schloss) in der Akku-Anlage erforderlich gewesen sein. Zusätzlich müssen weitere 21 Zellen schaltbar verdrahtet gewesen sein, wie das Bild des Doppelzellenschalters aus unserer Haupt-Verteilung im Artikel 6 und hier wiederholt ausweist.

Im dritten Abschnitt des vollständigen Artikels "Die Akkumulator-Anlagen des "Ritterguts Züschen" ist das "Akkumulatoren-Management an der "Haupt-Schalttafel" im Büro des Gutsverwalters beschrieben. Auch dieser Abschnitt übersteigt den üblichen Umfang eines TMK-Internetartikels. Daher beschränken wir uns hier zunächst auf die einleitenden beiden Sätze, werden aber die kopierte Bedienungsanleitung neben den anderen Dokumenten an einer Wand neben den Exponaten veröffentlichen:

Man kann es nur noch einmal loben, dass am Beginn aller elektrotechnischen Tätigkeiten an der Haupt-Verteilung im Büro des Gutsverwalters der bereits zitierte Satz stand: "Vorbedingung bei allen Hantierungen ist ruhige Überlegung". Ja, ja, die gute alte Zeit, man hatte halt mehr davon! Aber es war auch damals genau wie heute wichtig, ggf. auch "überlebens-......."!

Text und nicht besonders gekennz. Bilder: Wolfgang Dünkel, VDE Kassel u. TMK

(last update 29.07.2025)

Hier finden Sie eine verlinkte Auflistung unserer seit Oktober 2020 vorgestellten Objekte des Monats.

-------------------------------------------------------------------------------------------------

Grafik-, Bild- und Textquellen bzw. -zitate:

*1: Akkumulatoren für Elektrizität, Otto Lueger, Lexikon der gesamten Technik und ihrer Hilfswissenschaften, Stuttgart, Leipzig 1904, Bd. 1, S. 109 – 115, gefunden bei Zeno.org, gemeinfrei

*2: Bleiakkumulator, Bleiakkumulator – Wikipedia

*3: Bedienungsanleitung, Unterlagen der WKA a. d. Elbe für das Rittergut und das "Schloss Garvensburg", bestehend aus Schriftwechsel des seinerzeitigen Eigentümers Wolfgang von Garvens-Garvensburg mit regionalen Behörden in den Jahren 1930 – 1934 und Frau Hildegard sowie den Gutsverwaltern in den Jahren 1961 – 1977, Zeichnungen, Bedienungsanleitungen usw., mit den Exponaten übergeben von der Museumslandschaft Hessen Kassel (heute Hessen Kassel Heritage) an das Technik-Museum Kassel

*4: Akkumulatorenschaltungssysteme, Otto Lueger, Lexikon der gesamten Technik und ihrer Hilfswissenschaften, Stuttgart, Leipzig 1904, Bd. 1, S. 115 – 119, gefunden bei Zeno.org, gemeinfrei