Die Haupt-Schalttafel des "Ritterguts Züschen" für den Strom aus der "Wilhelmsmühle"

Die auf einer Marmortafel aufgebaute und von einem dekorativen, begehbaren Holzschrank eingerahmte Drehstrom-/Gleichstrom-Haupt-Schalttafel im "Rittergut Züschen" fasste die Mess- und Schaltgeräte der Energieversorgung des landwirtschaftlichen Anwesens und des "Schlosses Garvensburg" zusammen (s. Foto links bzw. oben).

Die auf einer Marmortafel aufgebaute und von einem dekorativen, begehbaren Holzschrank eingerahmte Drehstrom-/Gleichstrom-Haupt-Schalttafel im "Rittergut Züschen" fasste die Mess- und Schaltgeräte der Energieversorgung des landwirtschaftlichen Anwesens und des "Schlosses Garvensburg" zusammen (s. Foto links bzw. oben).

Die mysteriöse Elektrizität – genauer gesagt die Elektrizitätslehre – ist ein Teilgebiet der Naturwissenschaft Physik, allein schon daher vielen Schülerinnen und Schülern schwer greifbar. Apropos: "greifbar"! Man sieht die Elektrizität nicht, man hört sie nicht. Aber "greifbar" im wahrsten Sinn des Wortes? Dass dies lebensgefährlich sein könnte erfährt eder Lehrling, heute Azubi, gleich zu Beginn seiner Ausbildung: "Hänne inne Kippe", hochdeutsch "Hände in die Hosentasche" bei den Erklärungen des Ausbilders vor einer Schalttafel! Und daher wurden schon sehr früh alle Geräte, die der Messung und Schaltung von Spannungen und Strömen dienten, auf einer isolierenden Tafel aufgebaut. Dies war zu Beginn der Elektrifizierung gegen Ende des 19. Jahrhunderts in unseren Städten der dekorative Marmor. Große Schalttafeln in den Kraftwerken unserer Städte, wie z.B. der ersten Drehstrom-Schaltzentrale Lauffen am Neckar für die Internationale Elektrotechnische Ausstellung 1891 in Frankfurt, oder in Maschinenhäusern von Bergwerken, wie z.B. der Zeche Zollern in Dortmund, waren absolut "state of the art".

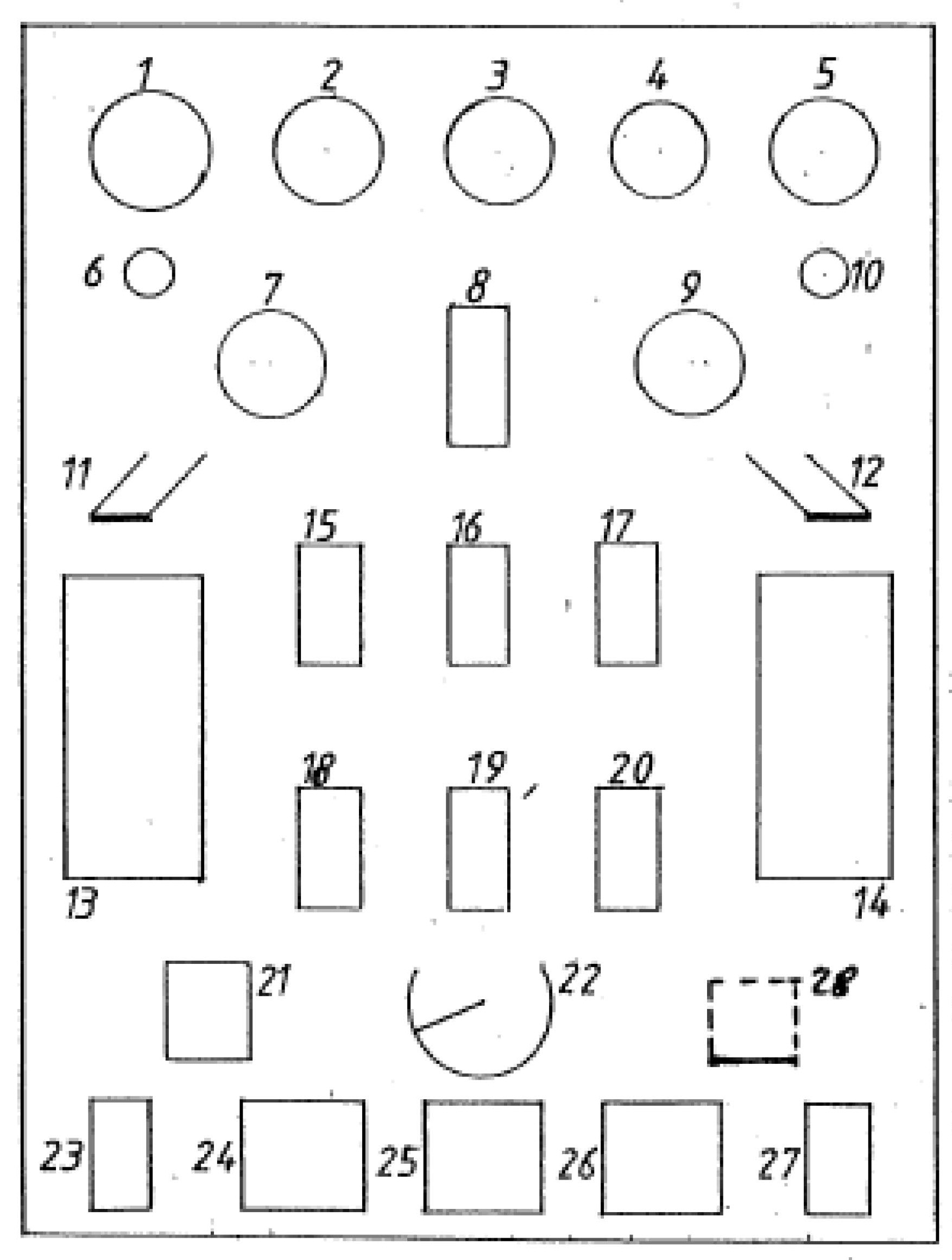

Für die Haupt-Schalttafel im Rittergut Züschen", aufgebaut im Büro des Gutsverwalters und umgeben von einer auf Distanz haltenden Schranke, galt das auch. Aber waren sie und alle Aufbauten auch zur Sicherheit der Mitarbeiter und Besucher "nicht greifbar"? Alle Anschlüsse der Messgeräte für die nicht schaltbare Einspeisung des aus der "Wilhelmsmühle" kommenden Drehstroms lagen offen, ebenso die Messgeräte für den im Rittergut aufgestellten Drehstrom-/Gleichstrom-Umformersatz und des damit erzeugten Gleichstroms. Die Schaltgeräte mit Spannungen bis 500 V für den Drehstrom, ebenso die für den Gleichstrom bis etwa 160 V waren frei zugänglich, hatten nach heutiger Definition die Schutzart IP 00, damit also "Schutz gegen nichts"! Außerdem waren sie als reine Trennschalter nicht geeignet, zur lichtbogenfreien Stromkreis-Unterbrechung genutzt zu werden, hiervon ausgenommen vielleicht die beiden Unterstrom-Auslöser für die Akkumulatoren-Ladung. Die beiden großen – links und rechts angeordneten – Doppelzellenschalter für die Zu- und Abschaltung einzelner Akkuzellen sind unter Lichtbogenzündung beim Aufladen der Akkuzellen betrieben worden und weisen deutlichen Materialabbrand auf. Dies vorweg bemerkt jetzt zu den Einzelheiten. Hierzu verweisen wir auf die nach der Bergung aller Anlagenkomponenten durch die damaligen Staatlichen Kunstsammlungen Kassel, heute Hessen Kassel Heritage (HKH), erstellte Skizze (s. Grafik rechts unten, Quelle, *1)

In der obersten Reihe der von der "Elektrizitäts-Aktiengesellschaft vorm Schuckert & Co. (E-AG)" mit ihrem "Technischen Bureau Hannover" (s. Herstellerschild oben in der Holzeinfassung) hergestellten Hauptschalttafel sind mit den fünf Messgeräten in seinerzeit üblicher Rundform mit 160 mm Durchmesser von links nach rechts angeordnet:

In der obersten Reihe der von der "Elektrizitäts-Aktiengesellschaft vorm Schuckert & Co. (E-AG)" mit ihrem "Technischen Bureau Hannover" (s. Herstellerschild oben in der Holzeinfassung) hergestellten Hauptschalttafel sind mit den fünf Messgeräten in seinerzeit üblicher Rundform mit 160 mm Durchmesser von links nach rechts angeordnet:

- die Messung des Lade-/Entlade-Gleichstroms für die Akku-Anlage 1 (Nr. 1),

- die Messung des Wechselstroms für einen der drei Leiter des Drehstroms, ankommend von der "Wilhelmsmühle" (Nr. 2),

- die Messung des Gleichstroms, geliefert vom Gleichstrom-Dynamo des Umformersatzes (Nr. 3), s. Artikel "7. Der Drehstrom-/Gleichstrom-Umformersatz des »Ritterguts Züschen«",

- die Messung der Wechselspannung für einen der drei Drehstromleiter, ankommend von der "Wilhelmsmühle" (Nr. 4), verm. gegen defektes Instrument später getauscht

- die Messung des Lade-/Entlade-Gleichstroms für die Akku-Anlage 2 (Nr. 5)

Für die je drei Wechselströme und Wechselspannungen eines Drehstromsystems reichte je ein Messgerät aus (Nr. 2 und 4), da eine unsymmetrische Belastung des Generators kaum eintreten konnte. Im Rittergut waren außer den Drehstrom-Motoren für die Dreschmaschine und den Melkmotor keine einphasigen Verbraucher und die restliche Versorgung des Ritterguts und des "Schlosses Garvensburg" erfolgte ausschließlich mit Gleichstrom aus dem Umformersatz bzw. den Akkumulatoren. Da außerdem der Drehstrom-Generator in der "Wilhelmsmühle" keinen herausgeführten Neutralleiter besaß, wäre die Messung von Strangspannungen auf einen künstlichen Sternpunkt angewiesen.

In der zweiten Reihe von oben sind links und rechts außen und dort jeweils oben zwei Gleichstrom-Richtungsanzeiger eingebaut (Nr. 6 und 10), die den von Hans Christian Oersted um 1820 entdeckten Effekt der Ablenkung einer Magnetnadel, z.B. aus einem Kompass, nutzten.

Unter diesen Richtungsanzeigern sind die für die Gleichspannungsmessung die beiden Spannungs-Wahlschalter (Nr. 11 und 12) angeordnet, welche die Gleichspannungsanzeige entweder des Akkus 1 oder des Gleichstrom-Dynamos auf dem Messgerät 7 bzw. des Akkus 2 oder Gleichstrom-Dynamos auf dem Messgerät 9 ermöglichen und für die korrekte Aufladung gemäß der erhaltenen Bedienungsanleitung in Artikel "8. Die Akkumulator-Anlagen des »Ritterguts Züschen«" benötigt werden.

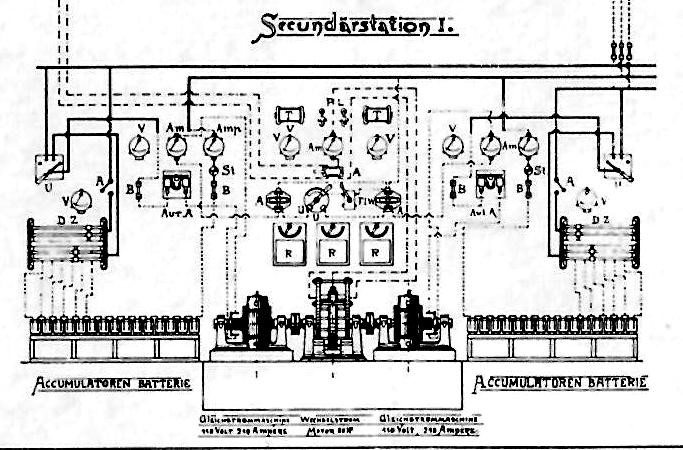

Die beiden dominierenden Geräte der Schalttafel sind auf halber Höhe links und rechts mit den Nr. 13 und 14 aufgebaut. Hier handelt es sich um Doppelzellenschalter für die Akkumulator-Anlagen 1 und 2, welche im Verwaltergebäude auf zwei Etagen verteilt aufgestellt waren. Detailliert werden sie auch in oben erwähnten Artikel 7 im Zusammenwirken mit dem Ladevorgang, dem Gleichstrom-Dynamo und den beiden Akkumulator-Anlagen beschrieben, daher hier nur kurzgefasst: Eine Gleichspannungsversorgung bei nicht betriebenem Drehstrom-Generator in der "Wilhelmsmühle", z.B. aufgrund von Wassermangel wegen zu geringem Zufluss aus der "Elbe" oder nach Feierabend der dort Beschäftigten, ist aus Akkuzellen nach gewisser Zeit weitgehend konstanter Spannungshöhe mit einer Spannungsabsenkung verbunden. Um diesen auszugleichen werden vorher nicht benutzte Zellen zugeschaltet. Das ist hier im laufenden Betrieb mit 21 Zellen zu je etwa 2 Volt möglich, ein Spannungsverlust von ca. 42 V kann also ausgeglichen werden. Umgekehrt können diese Zellen auch von der erneuten Aufladung bei nur teilweiser Entladung ausgeschlossen werden. So war das auch ab 1891 im damaligen "Cassel" mit der Sekundärstation I an der Stelle des heutigen Rathauses, wie das links abgebildete Schema zeigt. Die Doppelzellenschalter sind auf der "Casseler" Schalttafel links und rechts waagerecht angeordnet und mit "DZ" gekennzeichnet (Quelle *2).

Die beiden dominierenden Geräte der Schalttafel sind auf halber Höhe links und rechts mit den Nr. 13 und 14 aufgebaut. Hier handelt es sich um Doppelzellenschalter für die Akkumulator-Anlagen 1 und 2, welche im Verwaltergebäude auf zwei Etagen verteilt aufgestellt waren. Detailliert werden sie auch in oben erwähnten Artikel 7 im Zusammenwirken mit dem Ladevorgang, dem Gleichstrom-Dynamo und den beiden Akkumulator-Anlagen beschrieben, daher hier nur kurzgefasst: Eine Gleichspannungsversorgung bei nicht betriebenem Drehstrom-Generator in der "Wilhelmsmühle", z.B. aufgrund von Wassermangel wegen zu geringem Zufluss aus der "Elbe" oder nach Feierabend der dort Beschäftigten, ist aus Akkuzellen nach gewisser Zeit weitgehend konstanter Spannungshöhe mit einer Spannungsabsenkung verbunden. Um diesen auszugleichen werden vorher nicht benutzte Zellen zugeschaltet. Das ist hier im laufenden Betrieb mit 21 Zellen zu je etwa 2 Volt möglich, ein Spannungsverlust von ca. 42 V kann also ausgeglichen werden. Umgekehrt können diese Zellen auch von der erneuten Aufladung bei nur teilweiser Entladung ausgeschlossen werden. So war das auch ab 1891 im damaligen "Cassel" mit der Sekundärstation I an der Stelle des heutigen Rathauses, wie das links abgebildete Schema zeigt. Die Doppelzellenschalter sind auf der "Casseler" Schalttafel links und rechts waagerecht angeordnet und mit "DZ" gekennzeichnet (Quelle *2).

Die Geräte Nr. 15 – 17 in der oberen Reihe sowie der mittlere Nr. 19 in der unteren Reihe zwischen den Doppel-Zellenschaltern stellen den Gleichstrom aus den Akku-Anlagen zum Verbrauch zur Verfügung, die äußeren beiden Geräte Nr. 18 und 20 in der unteren Reihe sind die 2-poligen Lade-Hebelschalter für die Akku-Anlagen 1 bzw. 2. Für diese beiden und das Gerät Nr. 16 gibt es in der Bedienungsanleitung genaue Anweisungen (s. Artikel 7). Alle sechs sind Gleichstrom-Hebelschalter, welche beim Ausschalten zwangsläufig einen Lichtbogen zwischen den trennenden Kontakten ziehen, es sei denn der Strom wäre vorher zu Null geworden. Der einpolige Rittergut-Hebelschalter Nr. 19 schaltete vermutlich lediglich die Beleuchtung im Rittergut aus oder an. In der nächsten Reihe sind mit der Nr. 21 und der verloren gegangenen Nr. 28 zwei Unterstromauslöser für die Ladung der Akku-Anlagen 1 und 2 angeordnet (s. auch hierzu Artikel 7). Dazwischen liegen die Kontakte Nr. 22 des leider verloren gegangenen externen Feld-Stellwiderstands für die Spannung des Gleichstrom-Dynamos am Umformersatz Artikel 6. In der untersten Reihe sind, vergleichbar der Nr. 19, links der 1-polige Burg-Hebelschalter Nr. 23 für die Beleuchtung des "Schlosses Garvensburg" und rechts der 1-polige Inspektor-Hebelschalter für die Beleuchtung der Rittergutsverwaltung aufgebaut. Lediglich die 3-poligen Hebelschalter 24 – 26 sind für Drehstrom ausgelegt und trennen den Melkmotor, die Scheune und den Umformersatz von der "Wilhelmsmühle" ab, denn einen Einspeiseschalter für die Hauptschalttafel gab es nicht.

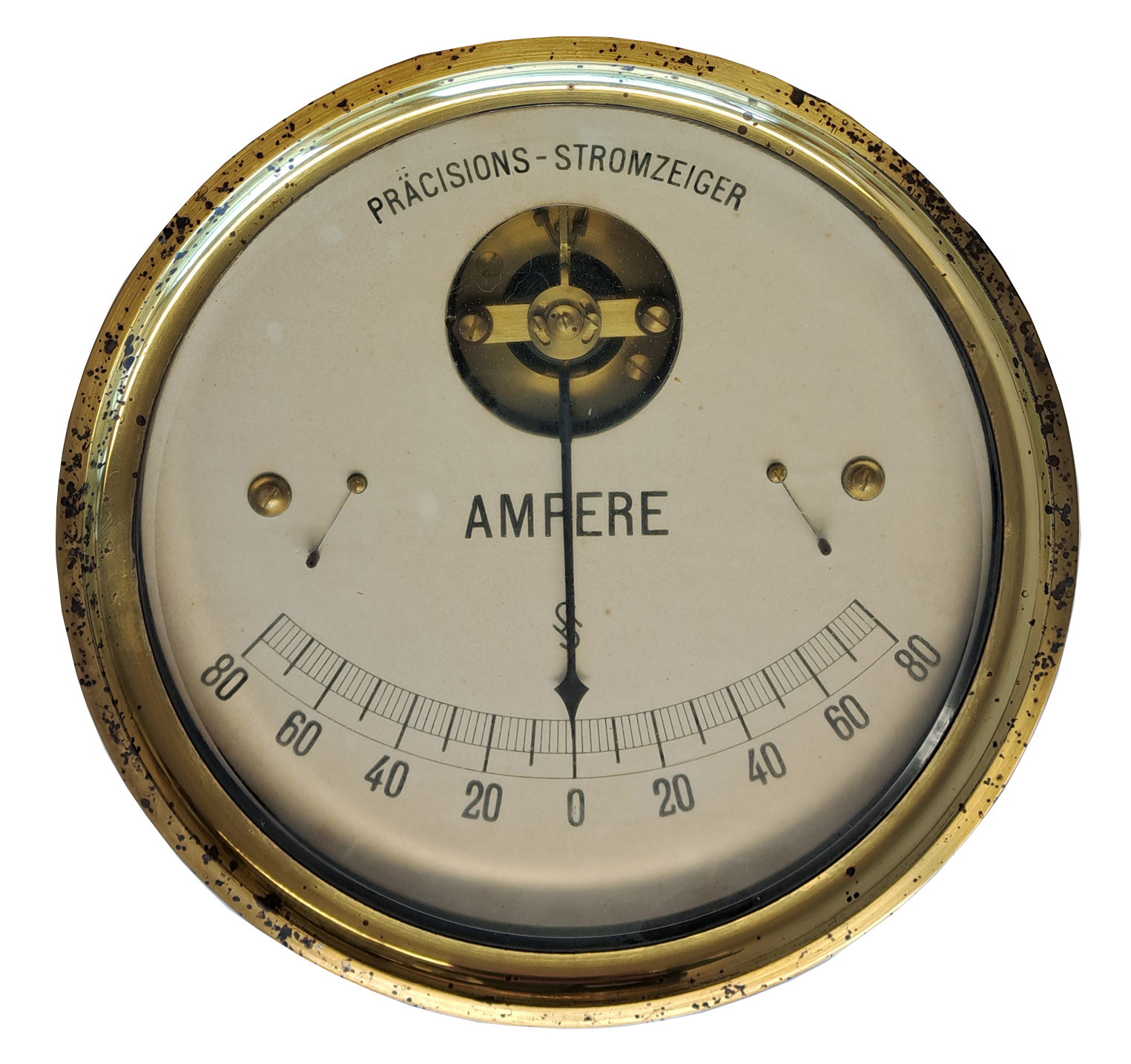

Beispielhaft folgen jetzt Informationen zu den einzelnen Geräten, begonnen mit den insgesamt sieben Messgeräten für Strom und Spannung. Auffällig ist, dass hiervon zwei ein unterschiedliches Aussehen haben. Dies sind der Strommesser Grafik Nr. 1 und der Spannungsmesser Grafik Nr. 4, die beide vom Hersteller "Siemens & Halske (SH)" in Berlin gefertigt wurden. Dies deutet auf Austausch aufgrund eines Gerätedefektes nach der am 01.04.1903 erfolgten Fusion des Generalunternehmers "E-AG" mit einem Teil der "SH" zu der "Siemens-Schuckertwerke GmbH (SSW)" hin.

Beispielhaft folgen jetzt Informationen zu den einzelnen Geräten, begonnen mit den insgesamt sieben Messgeräten für Strom und Spannung. Auffällig ist, dass hiervon zwei ein unterschiedliches Aussehen haben. Dies sind der Strommesser Grafik Nr. 1 und der Spannungsmesser Grafik Nr. 4, die beide vom Hersteller "Siemens & Halske (SH)" in Berlin gefertigt wurden. Dies deutet auf Austausch aufgrund eines Gerätedefektes nach der am 01.04.1903 erfolgten Fusion des Generalunternehmers "E-AG" mit einem Teil der "SH" zu der "Siemens-Schuckertwerke GmbH (SSW)" hin.

Nr. 1 zeigt indirekt über einen Shunt (Nebenwiderstand zur messenden Drehspule) als Drehspulinstrument mit einem Messbereich von (-) 80 A – 0 – (+) 80 A und dem Nullpunkt in der Skalenmitte den Lade- und Entladestrom der Akku-Anlage 1 an. Das Messgerät ermöglicht so die Erkennung der Stromrichtung, hier durch den nach rechts ausschlagenden Zeiger (+) die Stromlieferung (Entladung) der Akku-Anlage 1 an die Verbraucher in Rittergut und Schloss, den nach links ausschlagenden Zeiger (-) die Ladung der Akku-Anlage 1 durch den Umformersatz.

Nr. 4 zeigt einphasig, direkt und ohne Spannungswandler als Dreheiseninstrument die verkettete Spannung zweier Leiter des Drehstromsystems mit einem Messbereich von 0 – 600 V an. Das Gerät wurde vermutlich durch Defekt des ursprünglich auch von "E-AG" gelieferten Dreheiseninstruments montiert (n. abgeb. = auf dieser Internetseite nicht abgebildet).

Die weiteren fünf Messgeräte Nr. 2, 3 , 5, 7 und 9 wurden von der "E-AG" hergestellt und könnten somit Originale aus der Zeit des Aufbaus der Hauptschalttafel im Verwaltergebäude des Ritterguts sein, also aus der Zeit von 1898 – 1903 stammen. Sie sind, obwohl sie teils Wechselstrom, teils Gleichstrom messen, sich im Aufbau sehr ähnlich: Alle haben wegen der Dreheisen-Messwerklage oben mittig einen hängenden Zeiger mit Nullpunkt links in der Skala. Bei den Nr. 5 und 9 ist auf der Skala "Syst. Hummel" vermerkt, was einen Elektrotechniker wie den Autor neugierig macht: "Georg Hummel war studierter Elektrotechniker und trat 1882 bei der Fa. S. Schuckert in Nürnberg ein. Nach Tätigkeit zu Gleichstrommaschinen wandte er sich in der elektrischen Messtechnik dem Aufbau, der Wirkungsweise und Verbesserung von Messgeräten für Gleich- und Wechselstrom zu. Der bewegliche Teil von Hummels Dreheiseninstrumenten enthielt nach seinem DRP 30486 von 1884 nur noch 0,3 g Eisen (kein Zitat, Quelle*3) und nach weiteren Recherchen: "Bei dem System Hummel ist im Innern eines Solenoids (gemeint ist eine meist einlagige Spule auf einem Zylindermantel, d. Autor) ein dünnes Eisenblech exzentrisch gelagert. Beim Durchgang des Stromes durch die Spule hat das magnetisch gewordene Eisenstück das Bestreben, sich der Innenwand der Spule zu nähern; infolge seiner exzentrischen Lagerung dreht es sich und den daran befestigten Zeiger. Als Gegenkraft für die Wirkung des Stromes dient das Gewicht des Eisenblechs nebst Zeiger " (Zitat, Quelle *4).

Nr. 2 zeigt einphasig und ohne Stromwandler mit einem Messbereich von 0 – 40 A die Stromstärke des aus der "Wilhelmsmühle" kommenden Wechselstroms an (n. abgeb.).

Nr. 3 zeigt direkt und ohne Shunt (Nebenwiderstand) mit einem Messbereich von 0 – 60 A die Stromstärke des vom Gleichstrom-Dynamo gelieferten Gleichstroms an (n. abgeb.).

Nr. 5 zeigt direkt und ohne Shunt mit einem Messbereich von 0 – 130 A den Gleichstrom der Akku-Anlage 2 an. Da es sich im Gegensatz zur Nr. 1 um ein Dreheisen-Messwerk handelt, kann aus der Anzeige nicht auf die Stromrichtung geschlossen werden. Dies ist aber für die Steuerung des Ladebetriebs der Akku-Anlagen wichtig, daher wurden beim Aufbau der Hauptschalttafel die nachstehend beschriebenen Stromrichtungs-Anzeiger Nr. 6 und 10 eingebaut und erlaubten somit dem Betriebsleiter im Zusammenwirken mit den Nr. 7 und 9 korrekte Einstellungen des Ladebetriebs (n. abgeb.).

Nr. 7 zeigt direkt und ohne Vorwiderstand mit einem Messbereich von 0 – 175 V die Gleichspannung der Akku-Anlage 1 an (n. abgeb.)

Nr. 9 zeigt direkt und ohne Vorwiderstand mit einem Messbereich von 0 – 170 V die Gleichspannung der Akku-Anlage 2 an (s. Bild rechts bzw. oben).

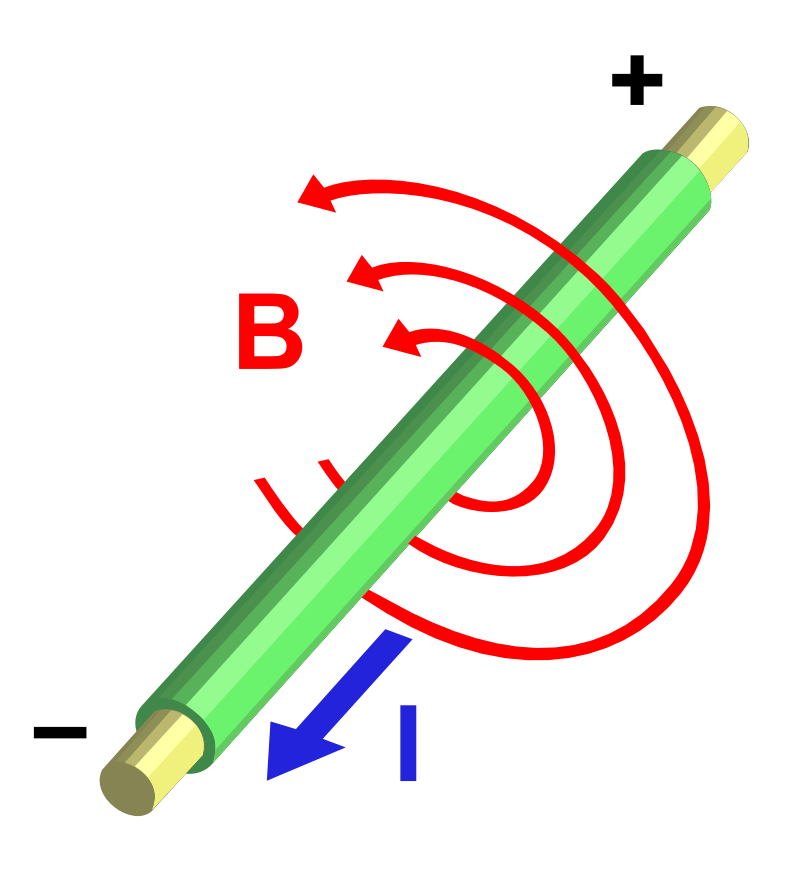

Nr. 6 und Nr. 10 als Gleichstrom-Richtungsanzeiger können – nach der vom dänischen Physiker, Chemiker und Naturphilosoph Hans Christian Oersted um 1820 entdeckten magnetischen Wirkung des elektrischen Stroms – wegen der Trägheit der verwendeten "Kompassnadel" nur bei Gleichstrom verwendet werden. Zwar bildet sich um den elektrischen Leiter auch bei Wechselstrom ein Magnetfeld, aber dieses wechselt bei z.B. 50 Hz so schnell seine Nord- und Südpole, dass die Nadel nicht folgen kann. Nach der "Rechte-Faust-Regel" fließt Strom bei zur Faust gekrümmten Fingern durch den Leiter, z.B. hier isolierter Draht, in Richtung des abgespreizten Daumens. Somit bildet sich um den Leiter ein Magnetfeld, welches durch seinen magnetischen Nordpol den der Kompassnadel abstößt.

Nr. 6 und Nr. 10 als Gleichstrom-Richtungsanzeiger können – nach der vom dänischen Physiker, Chemiker und Naturphilosoph Hans Christian Oersted um 1820 entdeckten magnetischen Wirkung des elektrischen Stroms – wegen der Trägheit der verwendeten "Kompassnadel" nur bei Gleichstrom verwendet werden. Zwar bildet sich um den elektrischen Leiter auch bei Wechselstrom ein Magnetfeld, aber dieses wechselt bei z.B. 50 Hz so schnell seine Nord- und Südpole, dass die Nadel nicht folgen kann. Nach der "Rechte-Faust-Regel" fließt Strom bei zur Faust gekrümmten Fingern durch den Leiter, z.B. hier isolierter Draht, in Richtung des abgespreizten Daumens. Somit bildet sich um den Leiter ein Magnetfeld, welches durch seinen magnetischen Nordpol den der Kompassnadel abstößt.

Die Gleichstrom-Richtungsanzeiger haben also selbst kein Messwerk, der isolierte Leiter wird auf der Rückseite lediglich hindurchgeführt (s. Grafik links bzw. oben, Quelle *5). Auch wenn bei dem rechts bzw. oben abgebildeten Gerät ein Strom von 60 A angegeben ist, kann das nicht als Messbereichsangabe verstanden werden sondern lediglich ein Hinweis auf mögliche Ströme sein. Trotz 45-jähriger beruflicher Tätigkeit in der elektrischen Energietechnik hat auch der Autor so etwas noch nie gesehen. Er freut sich daher sehr, dass bereits vor der Übergabe der Anlagenkomponenten aus der "Wilhelmsmühle" das Experiment Oersteds im TMK mit einem echten Kompass bei den Demonstrationsgeräten vorgeführt werden konnte und der Effekt vor ca. 120 – 130 Jahren in der Praxis eingesetzt wurde.

Die Gleichstrom-Richtungsanzeiger haben also selbst kein Messwerk, der isolierte Leiter wird auf der Rückseite lediglich hindurchgeführt (s. Grafik links bzw. oben, Quelle *5). Auch wenn bei dem rechts bzw. oben abgebildeten Gerät ein Strom von 60 A angegeben ist, kann das nicht als Messbereichsangabe verstanden werden sondern lediglich ein Hinweis auf mögliche Ströme sein. Trotz 45-jähriger beruflicher Tätigkeit in der elektrischen Energietechnik hat auch der Autor so etwas noch nie gesehen. Er freut sich daher sehr, dass bereits vor der Übergabe der Anlagenkomponenten aus der "Wilhelmsmühle" das Experiment Oersteds im TMK mit einem echten Kompass bei den Demonstrationsgeräten vorgeführt werden konnte und der Effekt vor ca. 120 – 130 Jahren in der Praxis eingesetzt wurde.

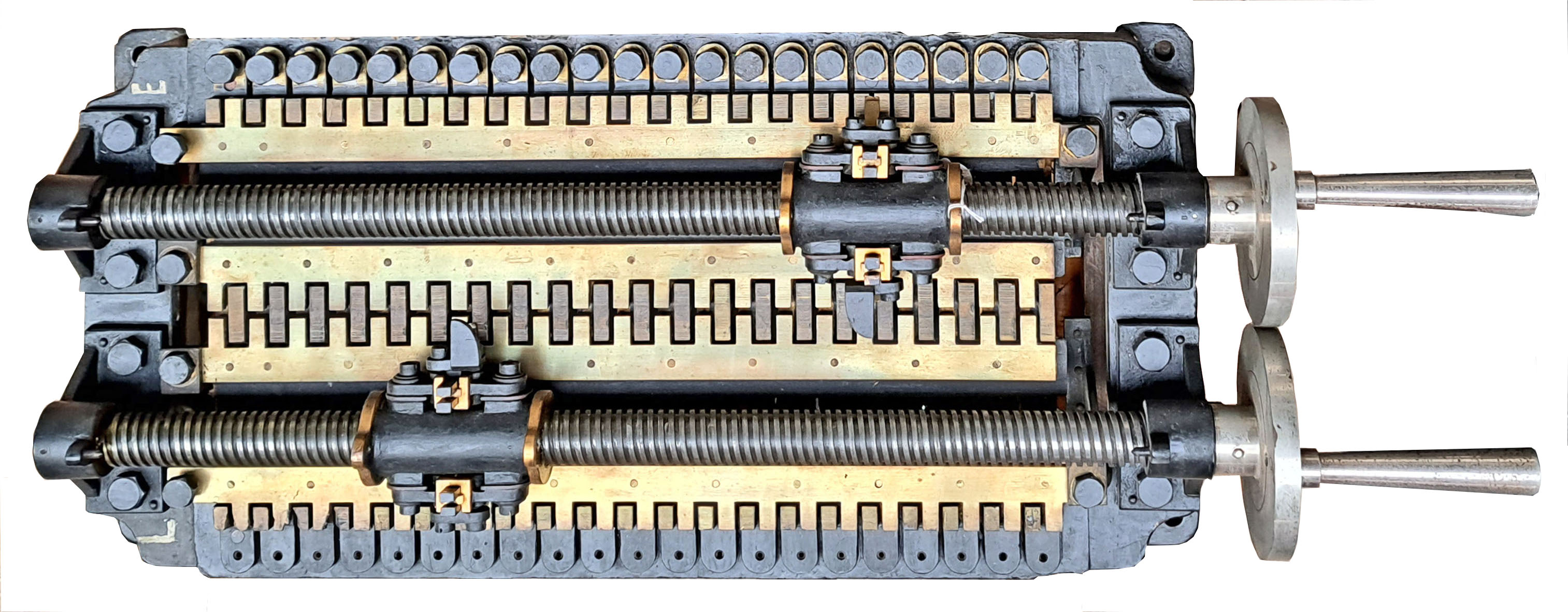

Bevor abschließend die einzelnen Hebelschalter-Typen vorgestellt werden hier zunächst noch ein Blick auf einen der beiden Doppelzellenschalter der zwei Akku-Anlagen. Nur um den Schalter wegen seiner großen und länglichen Abmessungen gut darstellen zu können wurde er, unten abgebildet, um 90° nach links geschwenkt. Die Kurbeln zur Einstellung des Zellenabgriffs sind, wie auch die oberste Abbildung und die von HKH erstellte Skizze zeigen, unten angeordnet und ermöglichen so bei Betätigung einen sicheren Blick auf die verfahrbaren Kontaktstreifen. Die rechte, im Bild jetzt obere Seite ist für den Anschluss der bei der fortschreitenden Entladung der Akku-Anlage 1 bzw. 2 zuzuschaltenden Zellen vorgesehen links oben gekennzeichnet mit weißem"E", die linke, im Bild jetzt untere Seite für den Anschluss der zuzuschaltenden Zellen bei der Ladung gekennzeichnet mit weißem"L". Da jeder der beiden Doppelzellenschalter für den Anschluss nur einer Akku-Anlage benötigt wurde, erfolgte bei Nr. 13 der Anschluss der Zellen für "E" links, beim hier abgebildeten Nr. 14 für "E" nur rechts, denn unterhalb des Schalters sind die Kontakte beider Seiten miteinander verbunden. Es gab auch Einfachzellenschalter mit denen nur für Entladung oder Ladung einzelne Zellen zugeschaltet werden konnten, was vermutlich mit völlig anderen Betriebsweisen im 24-h-Betrieb zusammenhing.

Wie oben im Zusammenhang mit der Gleichspannungsmessung schon erwähnt, werden die Details der Doppelzellenschalter im Artikel "8. Die Akkumulator-Anlagen des »Ritterguts Züschen«" wegen des Zusammenhangs zwischen den Schaltern und dem Ladungs- bzw Entladungszustand der beiden Akku-Anlagen behandelt. Der Bediener musste Details der Ladung und Entladung, die Spannungseinstellung des Gleichstrom-Dynamos, der Umschaltung der Messinstrumente usw. genauestens beachten, um Schäden an den Anlagenteilen oder gar Unfälle mit Personenschaden zu vermeiden.

Bei genauerer Betrachtung der obigen Abbildung des Doppelzellenschalters wird bei einigen Lesern dieser Internetseite der Eindruck entstehen, dass die Steigung der beiden Spindeln von links nach rechts stetig zunimmt, dass also links eine Spindelumdrehung nur ein sehr geringes Verstellen des Schlittens bewirkt, rechts dagegen erheblich mehr. Das ist der Position des Fotografen geschuldet, der aus Platzgründen nur schräg von unten (hier von rechts) fotografieren konnte. Die Spindelsteigung ist tatsächlich über die gesamte Länge gleich und eine Rasthilfe stellt auch, den Bediener unterstützend, weitgehend sicher, dass die Kontaktstreifen nicht zwischen den Lamellen stehenbleiben (s. auch Artikel 8).

Die Vorstellung der Haupt-Verteilung abschließend folgen nachstehend beispielhaft einige der aufgebauten Schalter. Der häufigste Hebelschalter ist der einpolige Ein-/Aus-Schalter für die Gleichstromversorgung des "Ritterguts Züschen" und des Schlosses "Garvensburg", hier links unten abgebildet.

Der einpolige Schalter hat zwei – durch den Hebel mit isolierendem Griff betätigte – Trennstellen, die eine nach oben gegen die Hand des Bedieners gerichtet, die andere nach unten gegen die Marmortafel. Er wurde direkt auf die Marmorplatte der Haupt-Verteilung aufgebaut. Da keinerlei Federkraft den Aus- wie Einschaltvorgang unterstützt, muss angenommen werden, dass es sich nur um einen Trennschalter handelt, an dessen einem Anschluss zwar die damals übliche Gleichspannung von etwa 120 V (Spannungsverlust bis zum Verbraucher etwa 10 V) anlag, aber kein nennenswerter Strom floss, vor allem kein Strom, der durch eine Induktivität (Spule usw.) floss und beim Abschalten das entstandene Magnetfeld aufrecht erhalten wollte und damit eine Überspannung mit Lichtbogen erzeugte.

Der einpolige Schalter hat zwei – durch den Hebel mit isolierendem Griff betätigte – Trennstellen, die eine nach oben gegen die Hand des Bedieners gerichtet, die andere nach unten gegen die Marmortafel. Er wurde direkt auf die Marmorplatte der Haupt-Verteilung aufgebaut. Da keinerlei Federkraft den Aus- wie Einschaltvorgang unterstützt, muss angenommen werden, dass es sich nur um einen Trennschalter handelt, an dessen einem Anschluss zwar die damals übliche Gleichspannung von etwa 120 V (Spannungsverlust bis zum Verbraucher etwa 10 V) anlag, aber kein nennenswerter Strom floss, vor allem kein Strom, der durch eine Induktivität (Spule usw.) floss und beim Abschalten das entstandene Magnetfeld aufrecht erhalten wollte und damit eine Überspannung mit Lichtbogen erzeugte.

In der durch die damaligen Staatlichen Kunstsammlungen Kassel, heute Hessen Kassel Heritage (HKH), erstellte Skizze (s. Grafik oben, Quelle, *1) ist er verbaut mit den Nrn. 15, 17, 19, 23 und 27. Der Schalter Nr. 15 schaltet als "Entladungshebel 1" den Akkumulator 1 auf die Haupt-Verteilung zur Versorgung der dort angeschlossenen Abgänge, Nr. 17 als "Entladungshebel 2" den Akku 2. Ein Parallelbetrieb beider Akku ist möglich, siehe hierzu Artikel "8. Die Akkumulator-Anlagen des »Ritterguts Züschen«" . Der Schalter Nr. 19 schaltet den Gleichstrom für das Rittergut ein bzw. aus, die Nr. 23 für das "Schloss Garvensburg". Die Rittergutsverwaltung mit dem Standort der Haupt-Verteilung und den beiden Akku-Anlagen erhielt ihre Versorgung über den "Inspektorschalter" Nr. 27.

Nicht abgebildet ist hier der zweipolige Hebel-Trennschalter Nr. 16, welcher bei Nichtbetrieb der Turbine und des Generators, also dortiger Spannungslosigkeit, unter Beachtung besonderer Vorgaben die "Wilhelmsmühle" mit Lichtstrom für Wartungs- bzw. Reparaturarbeiten versorgte. Aufgrund seiner einfachen Konstruktion musste er zunächst auf einer eigenen Marmorplatte montiert und mit seinen zwei Trennstellen für den Plus- und Minuspol des Gleichstromsystems ausgerichtet werden, anschließend als Ganzes montiert werden. Diese Bauweise mit Vormontage und Ausrichtung auf eigener Marmorplatte gilt auch für die drei Drehstrom-Trennschalter Nr. 24, 25 und 26 (oben rechts abgebildet), welche den "Melkmotor", die "Scheune" (beide ggf. für weitere Verbraucher über eine unbekannte Unterverteilung) und den Drehstrom-Motor des Umformersatzes mit Spannung versorgten, keinesfalls aber Leistung und Kurzschlüsse abschalten konnten (siehe hierzu Artikel "7. Der Drehstrom-/Gleichstrom-Umformersatz des »Ritterguts Züschen«" ).

Nicht abgebildet ist hier der zweipolige Hebel-Trennschalter Nr. 16, welcher bei Nichtbetrieb der Turbine und des Generators, also dortiger Spannungslosigkeit, unter Beachtung besonderer Vorgaben die "Wilhelmsmühle" mit Lichtstrom für Wartungs- bzw. Reparaturarbeiten versorgte. Aufgrund seiner einfachen Konstruktion musste er zunächst auf einer eigenen Marmorplatte montiert und mit seinen zwei Trennstellen für den Plus- und Minuspol des Gleichstromsystems ausgerichtet werden, anschließend als Ganzes montiert werden. Diese Bauweise mit Vormontage und Ausrichtung auf eigener Marmorplatte gilt auch für die drei Drehstrom-Trennschalter Nr. 24, 25 und 26 (oben rechts abgebildet), welche den "Melkmotor", die "Scheune" (beide ggf. für weitere Verbraucher über eine unbekannte Unterverteilung) und den Drehstrom-Motor des Umformersatzes mit Spannung versorgten, keinesfalls aber Leistung und Kurzschlüsse abschalten konnten (siehe hierzu Artikel "7. Der Drehstrom-/Gleichstrom-Umformersatz des »Ritterguts Züschen«" ).

Ohne jetzt den eigenen "Verband der Elektrotechnik Elektronik Informationstechnik (VDE) Bezirksverein Kassel e.V." , welcher auch die Kosten für den Aufbau der Dauerausstellung "Wasserkraftanlage Wilhelmsmühle" als Spende geleistet hat und dem der Autor seit 1962 angehört, in den Vordergrund stellen zu wollen: VDE-Normungsarbeit begann zum gleichen Zeitpunkt, an dem die neu errichtete Mühle des Besitzers Wilhelm Garvens ihren Betrieb aufnahm, nämlich mit der Berliner Gründungskonferenz im Januar 1893 mit dem Zusammenschluss bis dahin gegründeter Elektrotechnischer Vereine in Deutschland und der ersten Kölner Jahresversammlung im September des gleichen Jahres. Die erste technische Kommission zur Erarbeitung von Vorschriften über elektrische Anlagen wurde gegründet, im thüringischen Eisenach wurde sie in 1895 verabschiedet und seit nunmehr 132 Jahren wird diese Arbeit national, europäisch und international fortgesetzt. Damals baute jeder Hersteller seine Geräte und Anlagen nach bestem, durchaus auch an eigenen Erkenntnissen und Sicherheit orientiertem Wissen, bis sich die Normungsarbeit in der Praxis langsam durchsetzte, jedoch noch nicht in der "Wilhelmsmühle" und im "Rittergut Züschen":

Alle Messgeräte, Schalter und Steller sind nach heutiger Definition in Schutzart IP 00 (flapsig gesagt "Schutz gegen nichts!") gebaut, weisen keinerlei Berührungsschutz für den Bediener auf, haben – wenn überhaupt – nur ein geringes Schaltvermögen fließender Betriebslast-Ströme und durften bei genauerer Betrachtung schon seit Jahrzehnten nicht mehr betrieben werden. Aber genau das macht sie historisch gesehen so wertvoll, insbesondere den Drehstrom-Generator in Klauenpol-Version (siehe Artikel "4. Der Drehstrom-Klauenpol-Generator der »Wilhelmsmühle« in Züschen") !

Die Spannungswahl-Drehschalter 1 und 2 (in der Grafik die Nrn. 11 und 12, s. linkes Teilbild unten) wurden für das Batterie-Management beim Aufladen der beiden Akku-Anlagen benötigt, genauso die beiden elektromechanischen Unterstromauslöser 1 und 2 (in der Grafik die Nrn. 21 und 28, letzterer leider verloren gegangen, s. rechtes Teilbild unten). Da zumindest ein Teil der damaligen Bedienungsanleitung erhalten geblieben ist, wird auf die Vorgehensweise beim Aufladen im Artikel "8. Die Akkumulator-Anlagen des »Ritterguts Züschen«" als Zeitzeugnis detailliert eingegangen.

Es verbleiben als letzte noch nicht beschriebene Bauteile der Haupt-Verteilung in der Rittergutsverwaltung die Nr. 18, 20 und 22, welche auch für das Aufladen der Akku-Anlagen 1 und 2 benötigt wurden. Nr. 22 ist ein Wahlhebel mit kreisförmig angeordneten Kontakten zur Spannungseinstellung des Gleichstrom-Generators (früher als Dynamo bezeichnet) über dessen Feldstrom. Da die vergleichsweise geringe Leistung des jetzigen Gleichstrom-Generators des Drehstrom-/Gleichstrom-Umformersatzes nicht zur Leistung des Drehstrom-Antriebsmotors passt, ist davon auszugehen, dass wegen der erforderlichen Gleichstrom-Leistung für Betrieb im Rittergut und Schloss sowie zur Aufladung der beiden Akku-Anlagen früher ein größerer, vermutlich vierpoliger Dynamo installiert war. An die Vielzahl der vorderseitig sichtbaren Kontakte war über die rückwärtige Verdrahtung der Haupt-Verteilung ein extern aufgestellter entsprechend vielfach unterteilter Vorwiderstand im Feldstromkreis angeschlossen. Ob die Spannung für den Feldstromkreis aus dem durch Remanenz selbsterregten Nebenschluss-Dynamo oder aus den Akkuanlagen entnommen wurde, ist nicht mehr feststellbar. Der externe Widerstand ist leider verloren gegangen, vermutlich hat er nicht im gleichen Raum wie die Hauptverteilung, sondern neben dem Umformersatz gestanden. Wegen des ursächlichen Zusammenhangs mit dem Aufladen der beiden Akku-Anlagen sind der vorderseitig montierte Wahlhebel und die rückseitig abgehende Verdrahtung sowie die beiden Umschalter Nrn. 18 und 20 im Artikel "8. Die Akkumulator-Anlagen des »Ritterguts Züschen«" beschrieben und abgebildet.

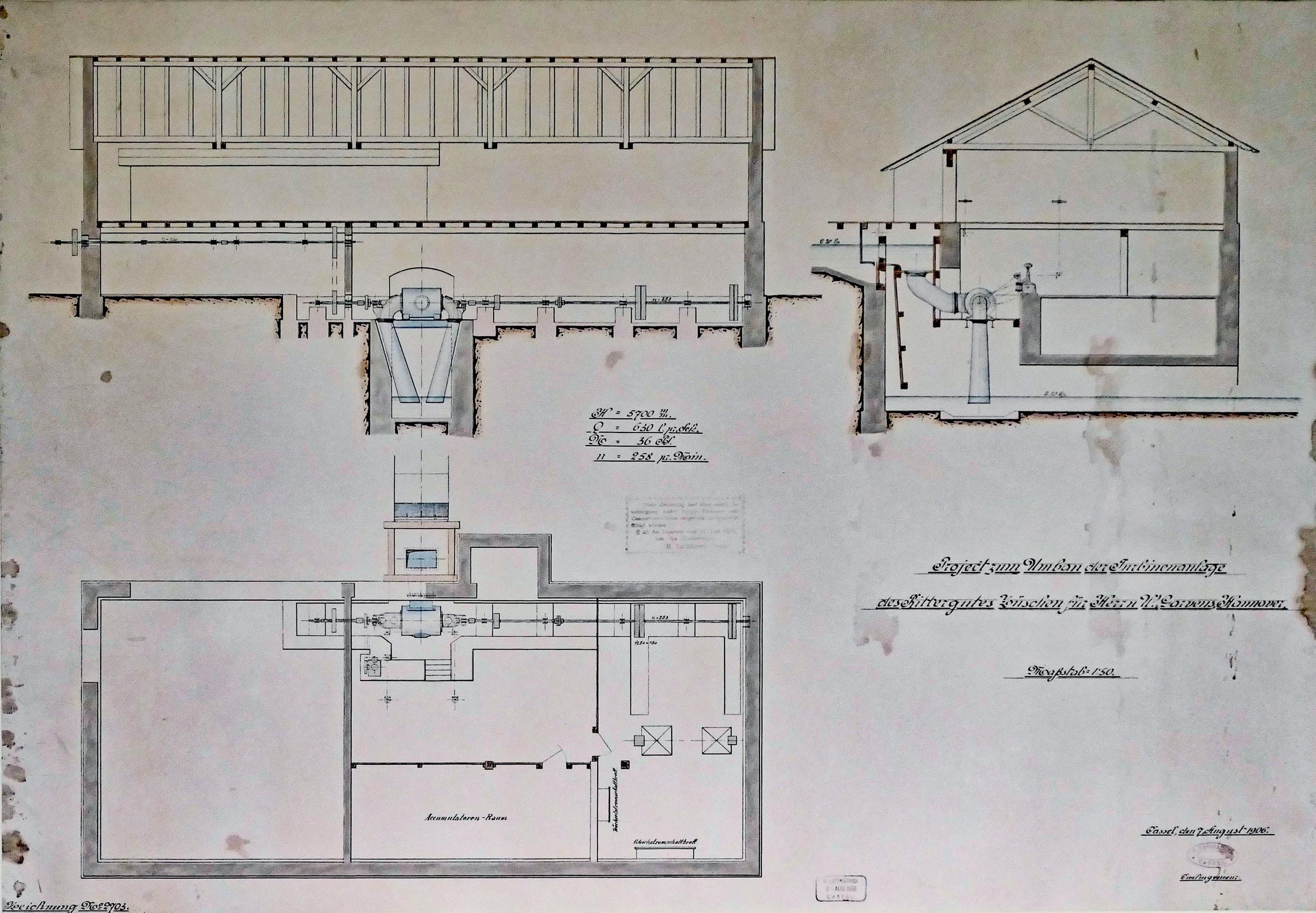

Die möglicherweise aus der "Wilhelmsmühle" stammende Generator-Schalttafel (s. Bild links bzw. oben), vom Ingenieurbüro Leithäuser in der Zeichnung "Project zum Umbau der Turbinenanlage ..." vom 7. August 1906 als "Wechselstromschaltbrett" bezeichnet (s. stark verkleinerte Abbildung rechts unten, s. auch Artikel "1. Stromerzeugung in der »Wilhelmsmühle« von 1893 bis zum Abbau 1987", s. insbesondere in Originalgröße an der Wandtafel in der TMK-Ausstellung), ist erheblich weniger spektakulär als die Drehstrom-/Gleichstrom-Hauptverteilung im Rittergut. Sie enthält als wesentliche Geräte drei Spannungs-Messgeräte mit Skala 0 – 700 V, ein Strom-Messgerät mit Skala 0 – 20 A, drei Sicherungen und einen Drehhebel für den wahrscheinlich dahinter angeordneten und verloren gegangenen Schalter zur Zuschaltung auf eine abgehende Versorgungsleitung oder zukommende Einspeiseleitung.

Die möglicherweise aus der "Wilhelmsmühle" stammende Generator-Schalttafel (s. Bild links bzw. oben), vom Ingenieurbüro Leithäuser in der Zeichnung "Project zum Umbau der Turbinenanlage ..." vom 7. August 1906 als "Wechselstromschaltbrett" bezeichnet (s. stark verkleinerte Abbildung rechts unten, s. auch Artikel "1. Stromerzeugung in der »Wilhelmsmühle« von 1893 bis zum Abbau 1987", s. insbesondere in Originalgröße an der Wandtafel in der TMK-Ausstellung), ist erheblich weniger spektakulär als die Drehstrom-/Gleichstrom-Hauptverteilung im Rittergut. Sie enthält als wesentliche Geräte drei Spannungs-Messgeräte mit Skala 0 – 700 V, ein Strom-Messgerät mit Skala 0 – 20 A, drei Sicherungen und einen Drehhebel für den wahrscheinlich dahinter angeordneten und verloren gegangenen Schalter zur Zuschaltung auf eine abgehende Versorgungsleitung oder zukommende Einspeiseleitung.

Die Schalttafel hat eine Größe von 80 * 80 cm und war vermutlich unverkleidet an einer Wand in einem Generator- oder Schaltraum angebracht. Es ist keineswegs sicher, sondern nach unseren Untersuchungen aus mehreren Gründen sehr, sehr unwahrscheinlich, dass dieses Exponat der Originalausrüstung der "Wilhelmsmühle" für den "E-AG"-Drehstrom-Generator aus den vermutlichen Jahren 1898 bis 1903 entstammt, sie könnte wesentlich wahrscheinlicher der Ausrüstung der 1907/08 errichteten "Turbinenanlage am unteren Stauweiher" für zwei Standorte entstammen:

- Da das Nürnberger Unternehmen "Elektrizitäts-Aktiengesellschaft vorm. Schuckert & Co. (E-AG)" als der höchstwahrscheinliche ehemalige Generalunternehmer in Züschen zum 01.04.1903 mit dem Starkstrom-Bereich der Berliner Firma "Siemens & Halske" zur "Siemens-Schuckertwerke GmbH" fusionierte und damit die "E-AG" erloschen war, könnten die jetzigen, von Siemens & Halske stammenden Messgeräte aufgrund eines Schadens später ausgetauscht worden sein. Die Skalen aller vier Messgeräte weisen die tatsächlichen Messwerte herabsetzende Spannungs- bzw. Stromwandler mit den Übersetzungen 600/110 V bzw. 20/5 A aus, diese Wandler sind jedoch spätestens bei der Bergung der Anlagenteile in 1987 ebenso wie der Generatorschalter hinter dem Drehhebel unten verloren gegangen. Zu den Strom- und Spannungswandlern (auf den Skalen noch mit der veralteten Bezeichnung "Transformator" bezeichnet) siehe Artikel "9. Berechnungen und Informationen zu .....". Nur dieses sehr schwache Argument könnte für den früheren Standort "Wilhelmsmühle" sprechen, denn in der Hauptverteilung im Rittergut ist das Wechselstrom-Messgerät Nr. 2 für den aus der "Wilhelmsmühle" kommenden Strom mit 0 – 40 A skaliert und der Generator hat einen Nennstrom von 23 A.

Im – die Ausstellung zur WKA Wilhelmsmühle einleitenden – Hauptartikel "Historische Energieinnovationen – Die »Wilhelmsmühle« in Züschen" wurde im zweiten Absatz nach der Bildunterschrift zur Garvensburg ausgesagt, die "meist unscharfen und unterbelichteten Diapositive aus der Zeit der Bergung sagen sehr wenig aus, sind erheblich interpretationsbedürftig und daher hier nicht wiedergabefähig". Hierzu ist auszusagen: Auf einem dieser Diapositive ist eine Verteilung zu erkennen, welche neben den Anschlüssen für zahlreiche Messgeräte, Schalter, Sicherungen usw. noch den Feldstromsteller zur höchstwahrscheinlichen Spannungseinstellung eines Generators enthält, leider aber nicht mehr existent ist. Dies war entweder die Schalttafel des Drehstrom-Generators der "Wilhelmsmühle" oder die der "Turbinenanlage am unteren Stauweiher".

Im – die Ausstellung zur WKA Wilhelmsmühle einleitenden – Hauptartikel "Historische Energieinnovationen – Die »Wilhelmsmühle« in Züschen" wurde im zweiten Absatz nach der Bildunterschrift zur Garvensburg ausgesagt, die "meist unscharfen und unterbelichteten Diapositive aus der Zeit der Bergung sagen sehr wenig aus, sind erheblich interpretationsbedürftig und daher hier nicht wiedergabefähig". Hierzu ist auszusagen: Auf einem dieser Diapositive ist eine Verteilung zu erkennen, welche neben den Anschlüssen für zahlreiche Messgeräte, Schalter, Sicherungen usw. noch den Feldstromsteller zur höchstwahrscheinlichen Spannungseinstellung eines Generators enthält, leider aber nicht mehr existent ist. Dies war entweder die Schalttafel des Drehstrom-Generators der "Wilhelmsmühle" oder die der "Turbinenanlage am unteren Stauweiher".- Da die Skala unseres TMK-Exponats nur einen Anzeigebereich von 0 – 20 A über einen Stromwandler 20/5 A umfasst, der Drehstrom-Generator in der "Wilhelmsmühle" wie oben erwähnt aber einen Nennstrom von 23 A hat, wird unser Schalttafel-Exponat wesentlich wahrscheinlicher zur "Turbinenanlage am unteren Stauweiher" als zweiter WKA von Wilhelm Garvens gehören, nicht aber unbedingt die Generator-Schalttafel sein! In der Anlage 1, Pkt. 8 Betriebsanlagen, Seite 6 zur "Sicherstellung und Verleihungsurkunde" vom 18. Mai 1934 ist diese WKA mit einer Leistung von 12 kVA bei 525 V Generatorspannung dokumentiert, was einem Generator-Nennstrom von 13,2 A entspricht und damit sehr, sehr deutlich für eine Zugehörigkeit des hier vorgestellten TMK-Exponats als Schalttafel für die zweite, kleinere und bereits seit 1960 nicht mehr existenten WKA am unteren Stauweiher spricht (Quelle *6)!

- In der Anlage 1, Pkt. 8 Betriebsanlagen, Seite 6 finden sich einleitend auch die Sätze "Die Wilhelmsmühle ist Sägemühle. In der Untere Mühle wird mittels eines Drehstromgenerators 12 K.V.A. n = 1000/Min., 525 Volt und Erregermaschine, durch Riemenantrieb von der Turbine elektrische Arbeit erzeugt, die durch ein Kabel 3 x 10 qmm zur 500 m entfernt liegenden Wilhelmsmühle bezw. dem Rittergut geführt wird, und auch zum Antrieb einer Pumpe für die Wasserversorgung des Rittergutes dient" (Zitat, Quelle *7). Der zweite Satz ist der entscheidende, auch wenn er höchstwahrscheinlich nicht korrekt ist:

- Es gab im Rittergut keine zweite Einspeisung und parallel laufen konnten die beiden Generatoren mangels auch einfachster Messeinrichtungen ebenfalls nicht!

- Dagegen wurde der Generator in der "Turbinenanlage am unteren Stauweiher", wie in der oben zitierten Anlage 1 ausgesagt, für den Sägebetrieb der Wilhelmsmühle benutzt und dazu gehörte auch eine Schaltanlage für den aus der "Turbinenanlage am unteren Stauweiher" kommenden Strom mit Schalt- und Messeinrichtungen. Bei unserem TMK-Exponat handelt es sich also entweder um die Generator-Schaltafel vom unteren Stauweiher oder die Sägebetriebs-Schalttafel am oberen Stauweiher. Somit ist sie aus den geschilderten Gründen keinesfalls die Generator-Schalttafel am oberen Stauweiher, also der "Wilhelmsmühle"!

Text und nicht besonders gekennzeichnete Bilder: Wolfgang Dünkel, VDE Kassel und TMK

(last update 28.07.2025)

Hier finden Sie eine verlinkte Auflistung unserer seit Oktober 2020 vorgestellten Objekte des Monats.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Grafik-, Bild- und Textquellen bzw. -zitate:

*1: Anordnungsskizze Haupt-Schalttafel, Hessen Kassel Heritage, jetzt in unserem Besitz

*2: Abbildung "Secundärstation I", Die Geschichte der Stromversorgung der Stadt Kassel, Städtische Werke Aktiengesellschaft, Kassel, Seiten 15 – 16, Fassung Dezember 1979

*3: Georg Hummel, Lexikon der Elektrotechniker, Kurt Jäger, Friedrich Heilbronner, VDE Verlag GmbH, Berlin u. Offenbach, 2. Auflage, 2010, Seite 208

*4: Messinstrumente, Lexikon der gesamten Technik und ihrer Hilfswissenschaften, Stuttgart, Leipzig 1908, Bd. 6, S. 371 – 381, gefunden bei Zeno.org, gemeinfrei

*5: Rechte-Faust-Regel, Electromagnetism - Korkenzieherregel – Wikipedia

*6: Schriftverkehr der Rittergutsverwaltung mit staatlichen Behörden Nordhessens

*7: Anlage 1 zur "Sicherstellung und Verleihungsurkunde", Hessisches Landesarchiv, Hessisches Staatsarchiv Marburg, HStAM, Best. 401,35, Nr. W1006