Akkumulatoren für die Speicherung elektrischer Energie in lokalen Wasserkraftanlagen (WKA) wie in der 1893 errichteten "Wilhelmsmühle" an der nordhessischen "Elbe" kann sich kaum ein Leser dieses Artikels noch vorstellen. Mit sehr begrenzter Generatorleistung von 20, evtl. auch 25 kVA bzw. vermutlich 16 (20) kW – stets ausreichenden Wasserstand und dauernden Zufluss vorausgesetzt – versorgte sie das "Schloss Garvensburg" und das "Rittergut Züschen". Dies sich vorzustellen gilt auch für den erheblich größeren Speicher im "Meßhaus" an der Stelle des heutigen Kasseler Rathauses für die 1891 erbaute WKA "Neue Mühle" an der Fulda. Erlebt hat diese frühen Anlagen sicherlich keiner, auch der Autor nicht. Denn Standard wurden anstelle völlig offener Blei-Akkumulatoren mit Aufladung bis zum "Kochen" (Begriff "Kochen", Quelle *1) der verdünnten Schwefelsäure später andere Ladecharakteristiken in dann gut be- und entlüfteten Batterieräumen, die ein Betreten ohne einen heftigen Hustenreiz ermöglichten (s. Bild links bzw. oben).

Akkumulatoren für die Speicherung elektrischer Energie in lokalen Wasserkraftanlagen (WKA) wie in der 1893 errichteten "Wilhelmsmühle" an der nordhessischen "Elbe" kann sich kaum ein Leser dieses Artikels noch vorstellen. Mit sehr begrenzter Generatorleistung von 20, evtl. auch 25 kVA bzw. vermutlich 16 (20) kW – stets ausreichenden Wasserstand und dauernden Zufluss vorausgesetzt – versorgte sie das "Schloss Garvensburg" und das "Rittergut Züschen". Dies sich vorzustellen gilt auch für den erheblich größeren Speicher im "Meßhaus" an der Stelle des heutigen Kasseler Rathauses für die 1891 erbaute WKA "Neue Mühle" an der Fulda. Erlebt hat diese frühen Anlagen sicherlich keiner, auch der Autor nicht. Denn Standard wurden anstelle völlig offener Blei-Akkumulatoren mit Aufladung bis zum "Kochen" (Begriff "Kochen", Quelle *1) der verdünnten Schwefelsäure später andere Ladecharakteristiken in dann gut be- und entlüfteten Batterieräumen, die ein Betreten ohne einen heftigen Hustenreiz ermöglichten (s. Bild links bzw. oben).

Nach dieser sehr kurzen Einleitung mit der Abbildung unseres symbolischen Exponats nun wenige Sätze zu diesem Internetartikel "Die Akkumulator-Anlagen des »Ritterguts Züschen«": Grundsätzlich kann der umgangssprachlich "Bleibatterie" genannte Akkumulator, kurz Akku, als bekannt vorausgesetzt werden, denn in unseren Kraftfahrzeugen mit Verbrennungsmotor wird er nach wie vor als Starterbatterie für den Anlasser wie auch zur Versorgung aller anderen Verbraucher bei nicht laufendem Motor genutzt. Selbst in den E-Fahrzeugen mit Lithium-"Hochvoltbatterien" wird er weiterhin für die Versorgung von Steuer- und Sicherheitsgeräten, Beleuchtungen und Kommunikationsgeräten usw. verbaut. Nun, ist der von der Fahrzeugindustrie verwendete Ausdruck "Hochvoltbatterie" ein normgerechter Ausdruck? 400 – 1.000 V für eine Traktionsbatterie sind nach VDE-Definition noch keine Hochspannung, sondern nur höher als die 12 V im Pkw und 24 V im Lkw. Der 12-/24-V-Akku wird von der Traktionsbatterie bei Bedarf über Umrichter nachgeladen, nur als Starterbatterie hat er dort mangels Starter ausgedient. Nach wie vor gibt es aber den Blei-Akkumulator für USV-Anlagen (Unabhängige Strom-Versorgung) für Rechenzentren, Krankenhäuser, Gas-Verdichterstationen usw. usw. bis zur Lastübernahme durch ein mit Dieselmotor betriebenes Netzersatzaggregat. Er wird auch – sicherlich zunehmend abgelöst – als schwere Traktionsbatterie in der innerbetrieblichen Logistik eingesetzt. Über den 12-/24-V-Akku in Fahrzeugen hinaus ist er dem weit überwiegenden Teil der Bevölkerung unbekannt, denn seine damaligen Aufgaben in der öffentlichen Energieversorgung wurden durch unsere landes-/europaweit vermaschte Stromversorgung seit über einem Jahrhundert weitestgehend verdrängt. Es gibt daher aus geschichtlicher Sicht so viel Wissenswertes über ihn zu berichten, dass dies den Rahmen eines TMK-Internetartikels weit überschreiten würde. Daher wird der Artikel hier deutlich gekürzt, im Langformat evtl. ausgedruckt am Exponat angebracht und sicher über QR-Code zur Verfügung gestellt.

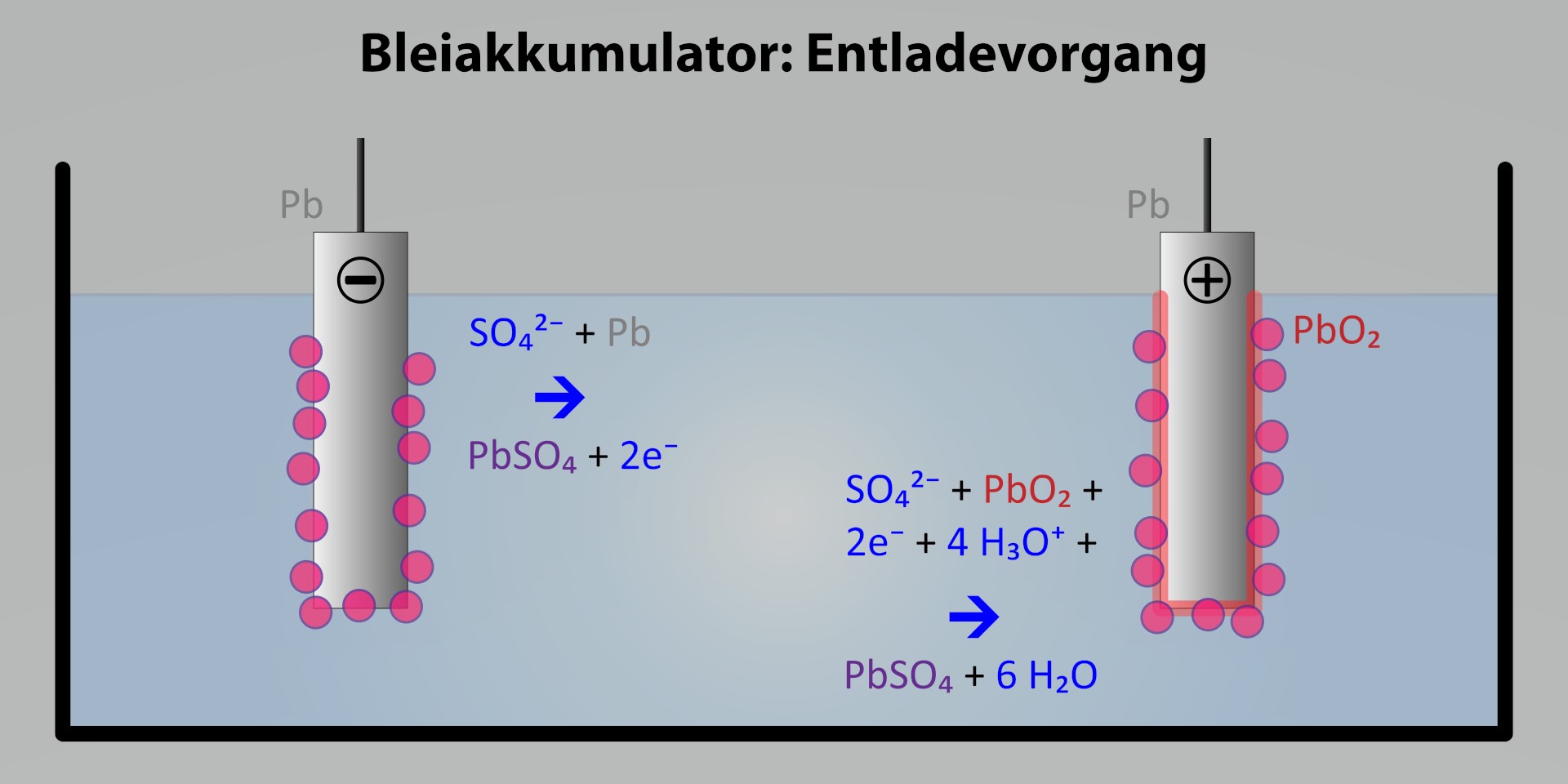

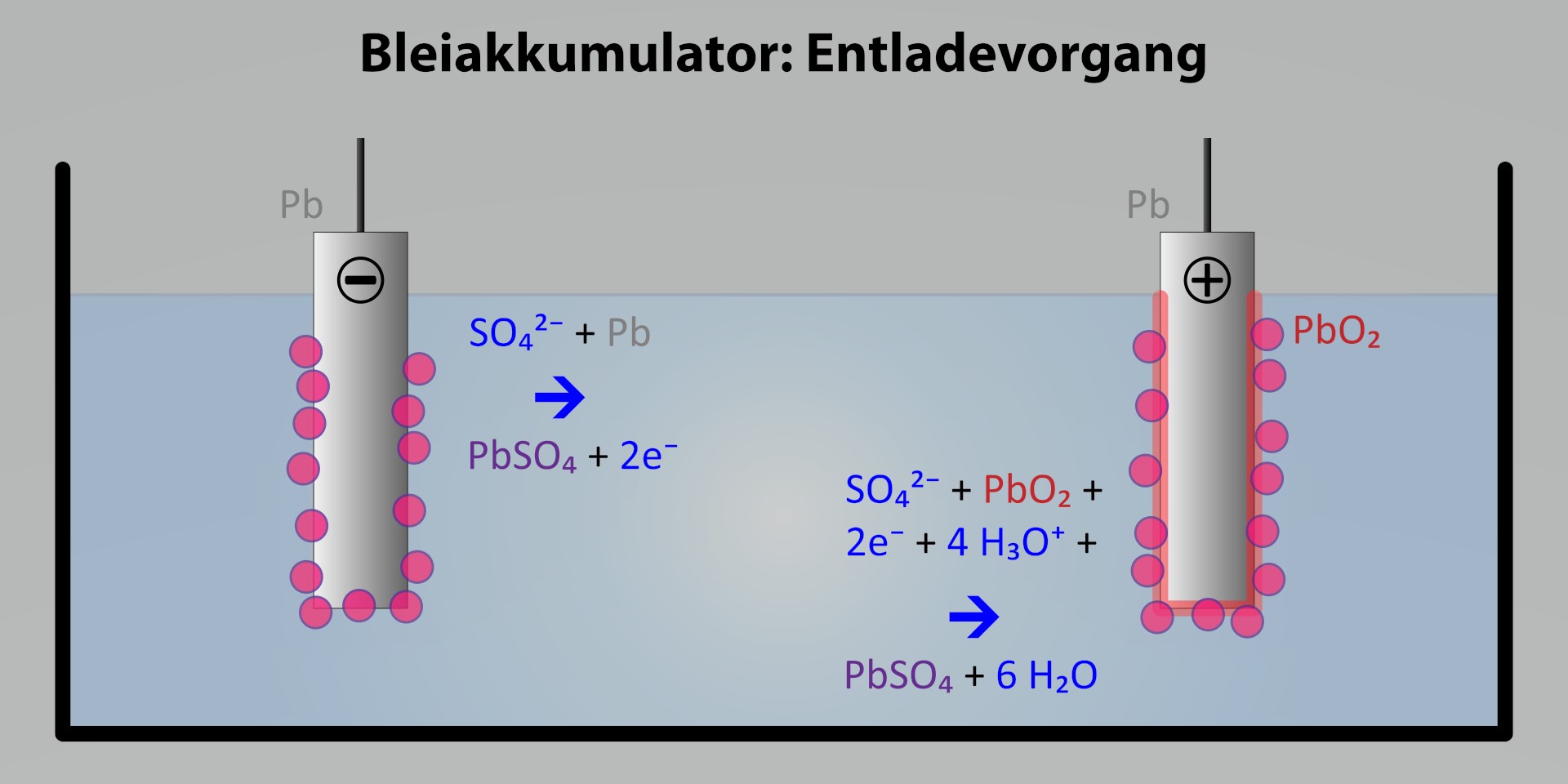

Nach der Einleitung und Erläuterung des Umfangs nun ein Blick zurück auf die beginnende Elektrifizierung. Vorwiegend Beleuchtungsanlagen und stetig zunehmend auch Kraftanlagen mit Gleichstrom-Dynamos wie geschildert gab es zwar bis in die 40-er Jahre des vergangenen Jahrhunderts, sie wurden jedoch durch die Drehstromtechnik ab 1900 zunehmend abgelöst. Daher wurden in weiter bestehenden Gleichstromnetzen immer weniger Akku-Anlagen zur Speicherung für die Nacht oder – wegen Regenwetters und dichtem Nebel – geringer Tageshelligkeit genutzt und durch rotierende Drehstrom-Gleichstrom-Umformer, später auch solche mit Quecksilberdampf-Gleichrichtern ersetzt, denn Drehstrom stand jetzt aus Wärmekraftwerken wie in Kassel mit dem KW Lossewiesen ab 1911 ganzjährig zur Verfügung. Auf die im Inneren eines Akkumulators ablaufenden elektrochemischen Prozesse gehen wir unter Abschnitt 7 im Artikel "Berechnungen und Informationen zu ...." ausführlicher ein. Die dort erläuterte Freisetzung negativ geladener Elektronen am Minuspol des Akkus und Aufnahme am Pluspol ist rechts bzw. unten dargestellt. Dennoch wenige Sätze hierzu (Grafik und Zitat, Quelle*2):

"Ein Bleiakkumulator besteht aus einem säurefesten Gehäuse und zwei Bleiplatten oder Plattengruppen, von denen die eine als positiv und die andere als negativ gepolte Elektrode dienen, sowie eine Füllung von 37-prozentiger (Massenanteil) Schwefelsäure (H2SO4) als Elektrolyt. Bei der handelsüblichen Ausführung sind die Elektrodenplatten dicht ineinander geschachtelt, dazwischen befinden sich Separatoren zum Beispiel aus perforiertem, gewelltem Polyvinylchlorid (PVC), die eine direkte gegenseitige Berührung (Kurzschluss) verhindern. Die Anschlüsse und Verbindungslaschen bestehen unter anderem bei Starterbatterien aus metallischem Blei. Im entladenen Zustand lagert sich an beiden Elektrodengruppen eine Schicht aus Bleisulfat (PbSO4) ab. Im aufgeladenen Zustand haben die positiven Elektroden eine Schicht aus Blei(IV)-oxid (PbO2), die negativ gepolten Elektroden bestehen aus mehr oder weniger porösem Blei".

"Ein Bleiakkumulator besteht aus einem säurefesten Gehäuse und zwei Bleiplatten oder Plattengruppen, von denen die eine als positiv und die andere als negativ gepolte Elektrode dienen, sowie eine Füllung von 37-prozentiger (Massenanteil) Schwefelsäure (H2SO4) als Elektrolyt. Bei der handelsüblichen Ausführung sind die Elektrodenplatten dicht ineinander geschachtelt, dazwischen befinden sich Separatoren zum Beispiel aus perforiertem, gewelltem Polyvinylchlorid (PVC), die eine direkte gegenseitige Berührung (Kurzschluss) verhindern. Die Anschlüsse und Verbindungslaschen bestehen unter anderem bei Starterbatterien aus metallischem Blei. Im entladenen Zustand lagert sich an beiden Elektrodengruppen eine Schicht aus Bleisulfat (PbSO4) ab. Im aufgeladenen Zustand haben die positiven Elektroden eine Schicht aus Blei(IV)-oxid (PbO2), die negativ gepolten Elektroden bestehen aus mehr oder weniger porösem Blei".

Gemeint war oben in obigem ersten Absatz neben dem Bild kein wirkliches und dann auch gefährliches "Kochen", sondern die "Überladung" mit einer Maximal-Ladespannung von 2,75 V je Zelle, welche neben der Verdampfung von schwefliger Säure mit ätzendem Geruch zur Abscheidung von Wasserstoff führt und die Bildung von Knallgas begünstigt. Dies ist schon seit vielen Jahrzehnten nicht mehr üblich, man beschränkt sich auf 2,35 bis maximal 2,45 V/Zelle. Daher stellt in dem Lexikonartikel von Otto Lueger (Quelle *1) die für den Gleichstrom-Generator angeführte Spannung von 2,1 V/Zelle auch nur einen Mittelwert der Spannung zwischen "Aufgeladen" und "Entladen" dar. Im Lexikonartikel zu den seinerzeitigen Akkus gibt Otto Lueger nicht nur genauere Werte für Ladung und Entladung an, sondern beschreibt auch anhand von Diagrammen den Verlauf. Zur Erläuterung muss daher das damals übliche, völlig ungeregelte Ladeverfahren mit einem späteren, ebenfalls ungeregelten, aber schon selbsttätig abschaltenden und noch späteren, in Ladeabschnitte gegliederten, geregelten und ebenfalls abschaltenden Verfahren ganz kurz erläutert werden. Hiermit hatte der Autor in zahlreichen Anlagen umfangreichen beruflichen Umgang:

Weiterlesen

In den Artikeln "2. Die Francis-Turbine der »Wilhelmsmühle« in Züschen" und "4. Der Drehstrom-Klauenpol-Generator der »Wilhelmsmühle« in Züschen" dieser Internetseiten zur elektrischen Energieerzeugung an der nordhessischen Elbe werden Berechnungen erwähnt, die zum besseren Verständnis in den folgenden Abschnitten 1 – 5 erläutert werden. Im Artikel "6. Die Haupt-Schalttafel des »Ritterguts Züschen« für den Strom aus der Wilhelmsmühle«" werden Begriffe aus der Messtechnik verwendet, die erklärungsbedürftig im Abschnitt 6 vorgestellt werden. Und zum Abschluss werden in den Abschnitten 7 und 8 Details zur Energie-Speicherung und -Nutzung der Blei-Akkumulatoren sowie zu den chemischen Vorgängen bei der Ladung und Entladung der Blei-Akkumulatoren vorgestellt.

1. Berechnung der Turbinenleistung

Die mindestens drei aufeinander folgenden Turbinen der "Wilhelmsmühle" trieben ab 1893 zunächst einen zeitgemäßen Gleichstrom-Dynamo und ab ca. 1898 die auf der IEA 1891 in Frankfurt vorgestellte Drehstromtechnik mit einem Generator über Flachriemen und ein Vorgelege an, zwischen 1893 – 1907 zusätzlich über ein Kegelradgetriebe. Damit konnte in einem gewissen Bereich die Anpassung der Turbinendrehzahl an die erforderliche Dynamo- bzw. Generator-Drehzahl erfolgen, gleich ob es um leistungs- oder frequenzoptimale Drehzahlen ging. Bei größeren bis großen Leistungen ist der Direktantrieb Mittel der Wahl, erstens weil hohe Leistungen bzw. Drehmomente nicht mehr über Flachriemen oder auch Keilriemen übertragen werden können, zweitens um zwangsläufig entstehenden lastabhängigen Schlupf auszuschalten.

Die Leistung einer Wasserturbine wird nach der Formel PT = ηT * ρH2O * g * h * V berechnet. Hierin bedeuten

- ηT den Turbinenwirkungsgrad ohne Berücksichtigung der Rohr-Reibungsverluste, welcher bei fehlender Angabe wie bei der Francis-Turbine mit 0,9 angesetzt werden kann,

- ρH2O (sprich: rho H2O) die Dichte des Wassers mit üblicherweise 1 = 1.000 kg/m3,

- g die Erdbeschleunigung mit 9,81 m/s2,

- h die wirksame Wasserfallhöhe in m mit Berücksichtigung der Rohrreibung,

- V das Schluckvermögen (der Wasserdurchfluss) in m3/s.

Für die Francis-Turbine ist in der Zeichnung zum Umbau in 1907 der minimale Oberwasserspiegel, also der Stand des Wassers vor dem Einlauf in die Turbine, mit 203,037 m ü.N.N. (über Normal-Null = durchschn. Meereshöhe) angegeben, der Unterwasserspiegel mit 197,967 m ü.N.N. Hieraus resultiert eine minimale Fallhöhe von 5,07 m, von der hier geschätzt 0,27 m abgezogen werden und eine wirksame Fallhöhe von 4,80 m ergeben. In den Antrags- und Genehmigungsunterlagen ist die maximale Entnahme- und Wiederzuleitungsmenge mit 565 Litern je Sekunde, also 0,565 m3/s angegeben. Dies führt unter Weglassung der jeweiligen Dimensionen zur Leistungsberechnung mit

PT = 0,9 * 1 * 9,81 * 4,80 * 0,565 = 23,9 kW (ehemals ca. 33 PS)

In der Zeichnung zum Umbau in 1907 sind die Fallhöhe mit 5,70 m, der Wasserdurchfluss mit 560 l/s und die Leistung mit 35,3 PS entspr. knapp 26 kW angegeben. Da sich an der Physik außer Bezeichnungen und Dimensionen nichts geändert hat und heutige Turbinen sicherlich eine höhere Effizienz haben bleibt für die Differenz zu unserer Rechnung, dass mit der Angabe 5700 mm die Fallhöhe bis zum höchsten Oberwasserspiegel von 203,667 m ü.N.N. angesetzt wurde. Dies kann aber nur gelten, wenn der Zufluss in den Stauweiher auch 560 l/s beträgt, der OW-Spiegel also auf gleicher Höhe verbleibt.

Weiterlesen

Die Versorgung mit elektrischer Energie begann nach den Erfindungen von Werner Siemens und Charles Wheatstone mit Gleichstrom ab Ende der 1870-er Jahre. Beide hatten unabhängig voneinander um 1866 aufgrund der Remanenz (Restmagnetismus) im magnetisierbaren Eisen das Prinzip der Selbsterregung mechanisch angetriebener "Dynamomaschinen" erfunden: Siemens mit der Reihenschaltung von drehendem Anker und feststehenden Feldspulen, Wheatstone mit deren Parallelschaltung. Mit dem Fachbegriff "dynamoelektrisches Prinzip" wurde dieser Effekt benannt und ist ausführlich beschrieben in einem TMK-Artikel zur Gleichstrommaschine, über QR-Code herunterladbar am betriebsfähigen Exponat "Gleichstrommaschine für Generator- und Motorbetrieb", bei hierzu bestellten Führungen vorführbar. Aber mit Gleichstrom und den damals möglichen Spannungen konnte wirtschaftlich nur ein sehr begrenztes Gebiet versorgt werden. Aus diesem Dilemma führte die Wechselstrom- und daraus weiterentwickelte Drehstromtechnik von Michael O. v. Dolivo-Dobrowolsky bei der Berliner AEG in 1891.

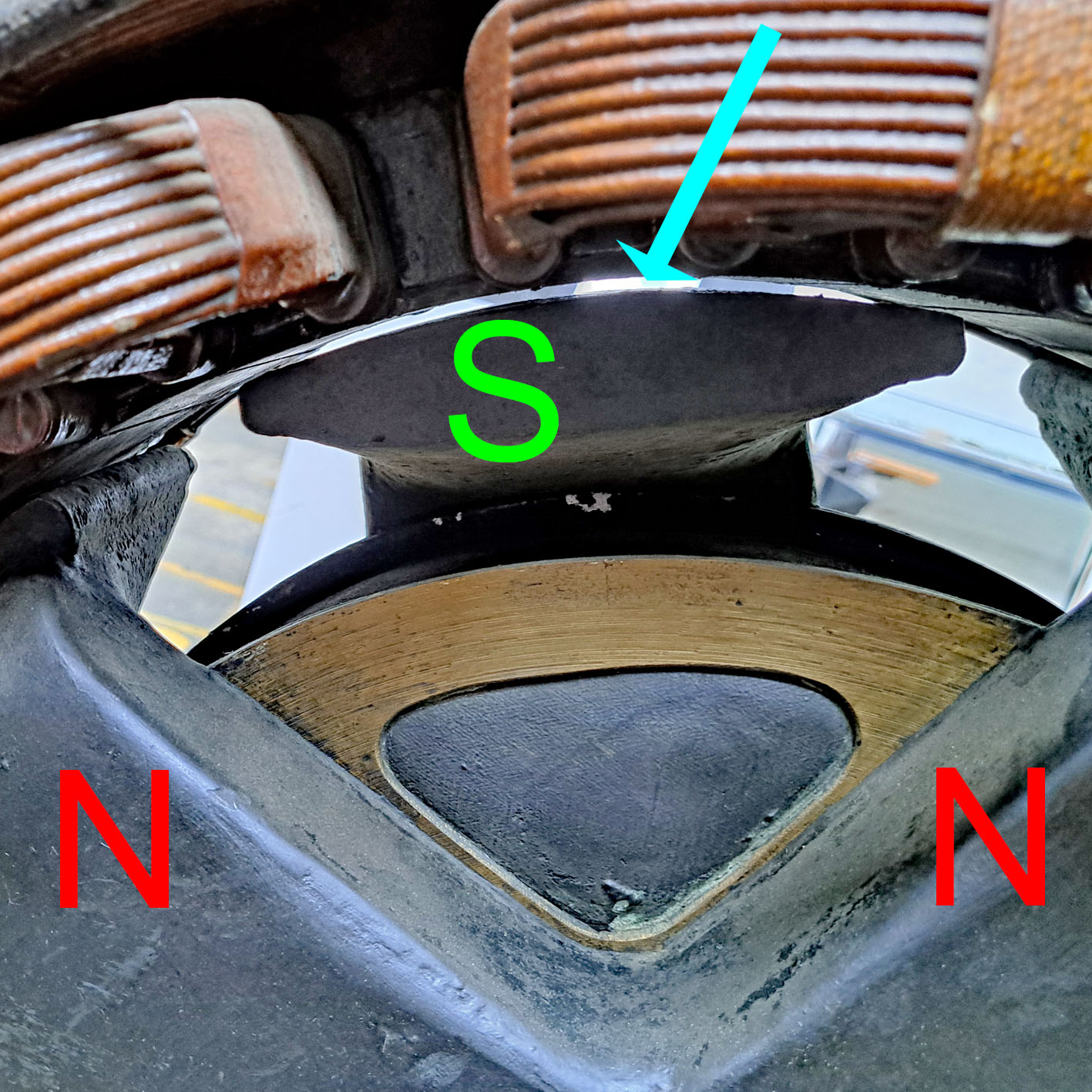

Die Versorgung mit elektrischer Energie begann nach den Erfindungen von Werner Siemens und Charles Wheatstone mit Gleichstrom ab Ende der 1870-er Jahre. Beide hatten unabhängig voneinander um 1866 aufgrund der Remanenz (Restmagnetismus) im magnetisierbaren Eisen das Prinzip der Selbsterregung mechanisch angetriebener "Dynamomaschinen" erfunden: Siemens mit der Reihenschaltung von drehendem Anker und feststehenden Feldspulen, Wheatstone mit deren Parallelschaltung. Mit dem Fachbegriff "dynamoelektrisches Prinzip" wurde dieser Effekt benannt und ist ausführlich beschrieben in einem TMK-Artikel zur Gleichstrommaschine, über QR-Code herunterladbar am betriebsfähigen Exponat "Gleichstrommaschine für Generator- und Motorbetrieb", bei hierzu bestellten Führungen vorführbar. Aber mit Gleichstrom und den damals möglichen Spannungen konnte wirtschaftlich nur ein sehr begrenztes Gebiet versorgt werden. Aus diesem Dilemma führte die Wechselstrom- und daraus weiterentwickelte Drehstromtechnik von Michael O. v. Dolivo-Dobrowolsky bei der Berliner AEG in 1891.  Zumindest der – technikhistorisch betrachtet – seltene Drehstromgenerator der "Elektrizitäts AG vorm. Schuckert & Co. (E.-AG)" und der Drehstrommotor für den Antrieb eines Gleichstromgenerators zur Speicherung des erzeugten Gleichstroms sind vermutlich spätestens Anfang 1903 gebaut worden. Denn am 01.04.1903 ging die Nürnberger "E.-AG" mit "Siemens & Halske" in Berlin einen Zusammenschluss als zunächst "Siemens-Schuckertwerke GmbH (SSW)" ein, welche 1927 in eine AG umgewandelt und 1966 in die Siemens AG integriert wurde. Es war und ist weiterhin nicht üblich, auf industriellen Erzeugnissen Leistungsschilder mit veralteten Firmenbezeichnungen anzubringen, es ist aber auch nicht auszuschließen.

Zumindest der – technikhistorisch betrachtet – seltene Drehstromgenerator der "Elektrizitäts AG vorm. Schuckert & Co. (E.-AG)" und der Drehstrommotor für den Antrieb eines Gleichstromgenerators zur Speicherung des erzeugten Gleichstroms sind vermutlich spätestens Anfang 1903 gebaut worden. Denn am 01.04.1903 ging die Nürnberger "E.-AG" mit "Siemens & Halske" in Berlin einen Zusammenschluss als zunächst "Siemens-Schuckertwerke GmbH (SSW)" ein, welche 1927 in eine AG umgewandelt und 1966 in die Siemens AG integriert wurde. Es war und ist weiterhin nicht üblich, auf industriellen Erzeugnissen Leistungsschilder mit veralteten Firmenbezeichnungen anzubringen, es ist aber auch nicht auszuschließen.

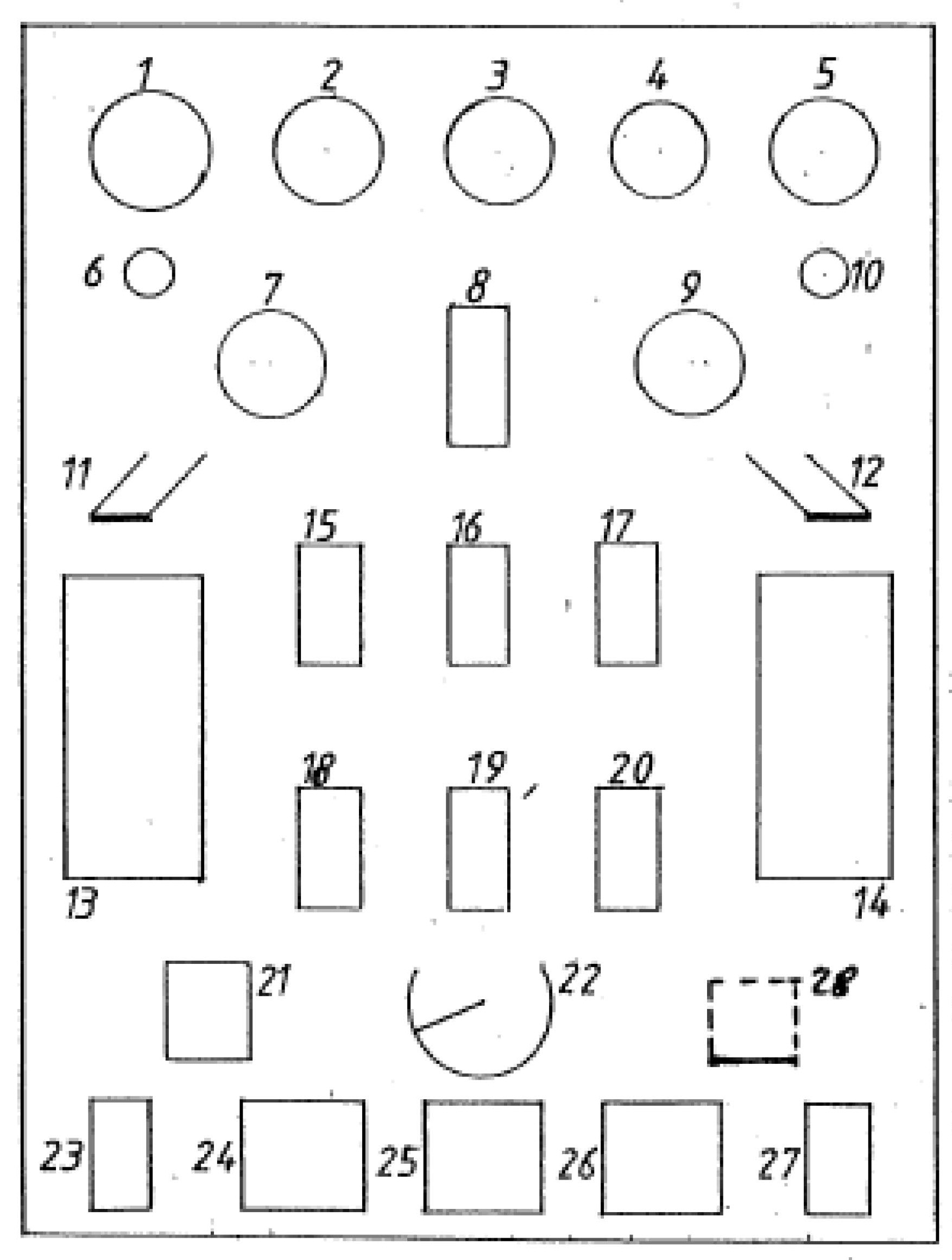

Die auf einer Marmortafel aufgebaute und von einem dekorativen, begehbaren Holzschrank eingerahmte Drehstrom-/Gleichstrom-Haupt-Schalttafel im "Rittergut Züschen" fasste die Mess- und Schaltgeräte der Energieversorgung des landwirtschaftlichen Anwesens und des "Schlosses Garvensburg" zusammen (s. Foto links bzw. oben).

Die auf einer Marmortafel aufgebaute und von einem dekorativen, begehbaren Holzschrank eingerahmte Drehstrom-/Gleichstrom-Haupt-Schalttafel im "Rittergut Züschen" fasste die Mess- und Schaltgeräte der Energieversorgung des landwirtschaftlichen Anwesens und des "Schlosses Garvensburg" zusammen (s. Foto links bzw. oben). In der obersten Reihe der von der "Elektrizitäts-Aktiengesellschaft vorm Schuckert & Co. (E-AG)" mit ihrem "Technischen Bureau Hannover" (s. Herstellerschild oben in der Holzeinfassung) hergestellten Hauptschalttafel sind mit den fünf Messgeräten in seinerzeit üblicher Rundform mit 160 mm Durchmesser von links nach rechts angeordnet:

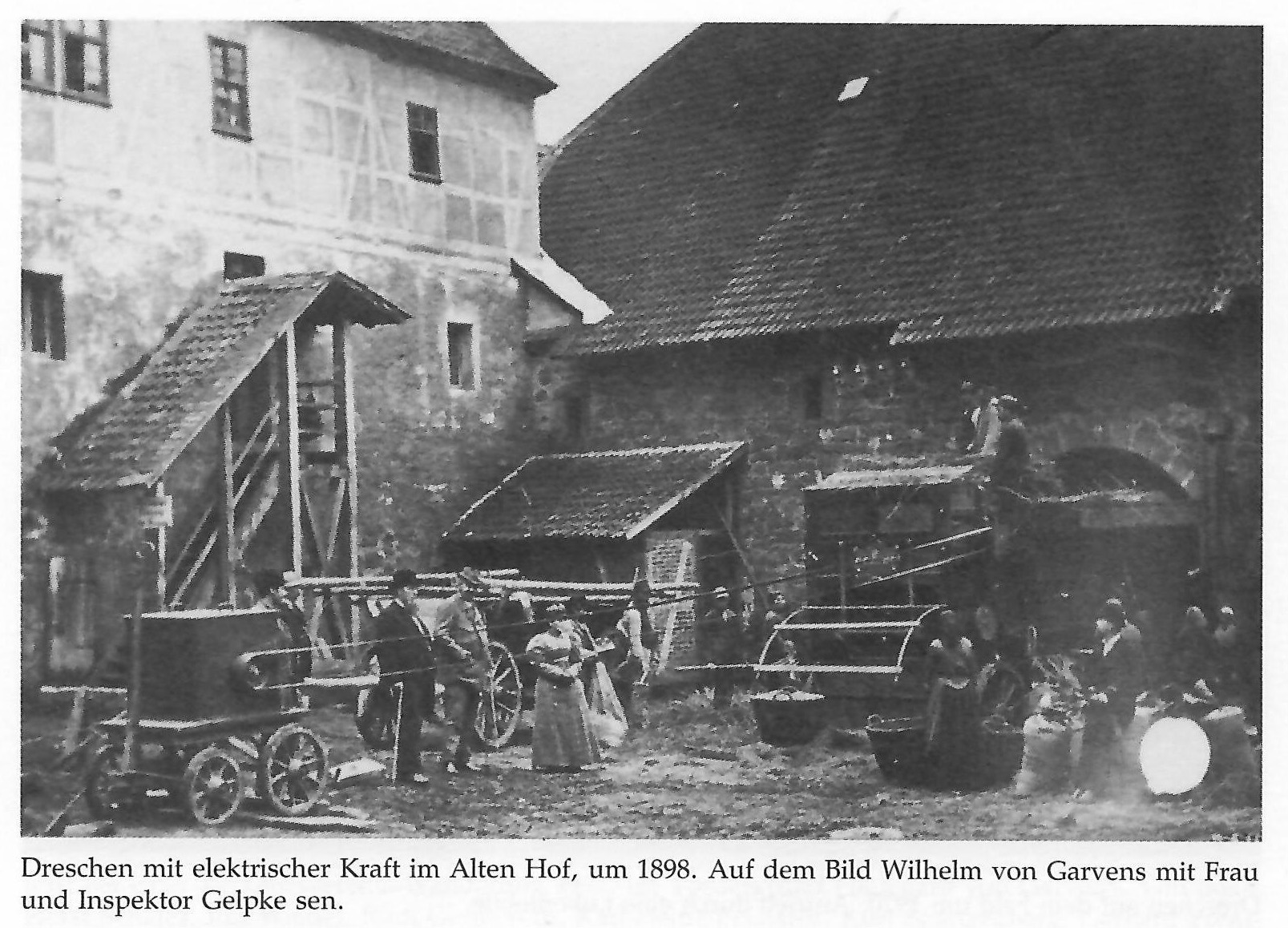

In der obersten Reihe der von der "Elektrizitäts-Aktiengesellschaft vorm Schuckert & Co. (E-AG)" mit ihrem "Technischen Bureau Hannover" (s. Herstellerschild oben in der Holzeinfassung) hergestellten Hauptschalttafel sind mit den fünf Messgeräten in seinerzeit üblicher Rundform mit 160 mm Durchmesser von links nach rechts angeordnet: So ist das nach Erkenntnis des zu hohen Energieverlusts auf der 110-/120-V-Gleichstrom-Leitung bei fortschreitender Modernisierung des "Ritterguts Züschen" und Fertigstellung des "Schlosses Garvensburg" höchstwahrscheinlich auch gewesen: Der in der "Wilhelmsmühle" ab 1893 mit der Knop-Turbine – über einen leider nicht erhaltenen Gleichstrom-Dynamo – erzeugte Gleichstrom wurde im "Accumulatoren-Raum" gespeichert und bei schwankendem Bedarf in beiden Anwesen verbraucht, im Schloss vermutlich abends. Nach Mitte der 1890-er Jahre weiter installierten Drehstrom-Erzeugungsanlagen ließ Rittergutsbesitzer Wilhelm Garvens, sicherlich auch aufgrund seiner Erfahrungen in der Pumpenfabrik in Hannover, den Gleichstrom-Dynamo gegen einen Drehstrom-Generator der Fa. "Elektrizitäts-AG vormals Schuckert & Co. (E-AG.)" aus Nürnberg austauschen und das Rittergut mit 500 V, 50 Hz versorgen. Dies erforderte im Rittergut die Umformung in Gleichstrom und die Speicherung der in den bisher in der Mühle untergebrachten Akkumulatoren (s. Artikel

So ist das nach Erkenntnis des zu hohen Energieverlusts auf der 110-/120-V-Gleichstrom-Leitung bei fortschreitender Modernisierung des "Ritterguts Züschen" und Fertigstellung des "Schlosses Garvensburg" höchstwahrscheinlich auch gewesen: Der in der "Wilhelmsmühle" ab 1893 mit der Knop-Turbine – über einen leider nicht erhaltenen Gleichstrom-Dynamo – erzeugte Gleichstrom wurde im "Accumulatoren-Raum" gespeichert und bei schwankendem Bedarf in beiden Anwesen verbraucht, im Schloss vermutlich abends. Nach Mitte der 1890-er Jahre weiter installierten Drehstrom-Erzeugungsanlagen ließ Rittergutsbesitzer Wilhelm Garvens, sicherlich auch aufgrund seiner Erfahrungen in der Pumpenfabrik in Hannover, den Gleichstrom-Dynamo gegen einen Drehstrom-Generator der Fa. "Elektrizitäts-AG vormals Schuckert & Co. (E-AG.)" aus Nürnberg austauschen und das Rittergut mit 500 V, 50 Hz versorgen. Dies erforderte im Rittergut die Umformung in Gleichstrom und die Speicherung der in den bisher in der Mühle untergebrachten Akkumulatoren (s. Artikel  Akkumulatoren für die Speicherung elektrischer Energie in lokalen Wasserkraftanlagen (WKA) wie in der 1893 errichteten "Wilhelmsmühle" an der nordhessischen "Elbe" kann sich kaum ein Leser dieses Artikels noch vorstellen. Mit sehr begrenzter Generatorleistung von 20, evtl. auch 25 kVA bzw. vermutlich 16 (20) kW – stets ausreichenden Wasserstand und dauernden Zufluss vorausgesetzt – versorgte sie das "Schloss Garvensburg" und das "Rittergut Züschen". Dies sich vorzustellen gilt auch für den erheblich größeren Speicher im "Meßhaus" an der Stelle des heutigen Kasseler Rathauses für die 1891 erbaute WKA "Neue Mühle" an der Fulda. Erlebt hat diese frühen Anlagen sicherlich keiner, auch der Autor nicht. Denn Standard wurden anstelle völlig offener Blei-Akkumulatoren mit Aufladung bis zum "Kochen" (Begriff "Kochen", Quelle *1) der verdünnten Schwefelsäure später andere Ladecharakteristiken in dann gut be- und entlüfteten Batterieräumen, die ein Betreten ohne einen heftigen Hustenreiz ermöglichten (s. Bild links bzw. oben).

Akkumulatoren für die Speicherung elektrischer Energie in lokalen Wasserkraftanlagen (WKA) wie in der 1893 errichteten "Wilhelmsmühle" an der nordhessischen "Elbe" kann sich kaum ein Leser dieses Artikels noch vorstellen. Mit sehr begrenzter Generatorleistung von 20, evtl. auch 25 kVA bzw. vermutlich 16 (20) kW – stets ausreichenden Wasserstand und dauernden Zufluss vorausgesetzt – versorgte sie das "Schloss Garvensburg" und das "Rittergut Züschen". Dies sich vorzustellen gilt auch für den erheblich größeren Speicher im "Meßhaus" an der Stelle des heutigen Kasseler Rathauses für die 1891 erbaute WKA "Neue Mühle" an der Fulda. Erlebt hat diese frühen Anlagen sicherlich keiner, auch der Autor nicht. Denn Standard wurden anstelle völlig offener Blei-Akkumulatoren mit Aufladung bis zum "Kochen" (Begriff "Kochen", Quelle *1) der verdünnten Schwefelsäure später andere Ladecharakteristiken in dann gut be- und entlüfteten Batterieräumen, die ein Betreten ohne einen heftigen Hustenreiz ermöglichten (s. Bild links bzw. oben). "Ein Bleiakkumulator besteht aus einem säurefesten Gehäuse und zwei Bleiplatten oder Plattengruppen, von denen die eine als positiv und die andere als negativ gepolte Elektrode dienen, sowie eine Füllung von 37-prozentiger (Massenanteil) Schwefelsäure (H2SO4) als Elektrolyt. Bei der handelsüblichen Ausführung sind die Elektrodenplatten dicht ineinander geschachtelt, dazwischen befinden sich Separatoren zum Beispiel aus perforiertem, gewelltem Polyvinylchlorid (PVC), die eine direkte gegenseitige Berührung (Kurzschluss) verhindern. Die Anschlüsse und Verbindungslaschen bestehen unter anderem bei Starterbatterien aus metallischem Blei. Im entladenen Zustand lagert sich an beiden Elektrodengruppen eine Schicht aus Bleisulfat (PbSO4) ab. Im aufgeladenen Zustand haben die positiven Elektroden eine Schicht aus Blei(IV)-oxid (PbO2), die negativ gepolten Elektroden bestehen aus mehr oder weniger porösem Blei".

"Ein Bleiakkumulator besteht aus einem säurefesten Gehäuse und zwei Bleiplatten oder Plattengruppen, von denen die eine als positiv und die andere als negativ gepolte Elektrode dienen, sowie eine Füllung von 37-prozentiger (Massenanteil) Schwefelsäure (H2SO4) als Elektrolyt. Bei der handelsüblichen Ausführung sind die Elektrodenplatten dicht ineinander geschachtelt, dazwischen befinden sich Separatoren zum Beispiel aus perforiertem, gewelltem Polyvinylchlorid (PVC), die eine direkte gegenseitige Berührung (Kurzschluss) verhindern. Die Anschlüsse und Verbindungslaschen bestehen unter anderem bei Starterbatterien aus metallischem Blei. Im entladenen Zustand lagert sich an beiden Elektrodengruppen eine Schicht aus Bleisulfat (PbSO4) ab. Im aufgeladenen Zustand haben die positiven Elektroden eine Schicht aus Blei(IV)-oxid (PbO2), die negativ gepolten Elektroden bestehen aus mehr oder weniger porösem Blei".